А.К. – Я родился 2 марта 1929 года на Холмщине, в селе Тератин Грубешовского уезда – в то время это была Польша, и сейчас эта территория принадлежит Польше. Мой отец был крестьянин, в семье нас было двое детей. Мою мать звали Анна, она умерла в 1935 году – мне тогда было шесть лет, а брату Евгению три, он был 1932 года рождения .

И наши деды с нами жили – вообще-то, нас больше деды воспитывали, отцу нужно было вести хозяйство. Когда я мальчиком был, то мы с дедом работали на пару. Деда по матери звали Илья Романчук, а бабушку звали Варвара. В Первую мировую войну наши деды были вывезены в Россию, в Рязанскую губернию, увидели, как там люди жили. Говорили, что там хорошо было. Тогда ведь еще не было колхозов! Они были беженцы, так им принесли и муку, и хлеб – что только было нужно, то местные жители давали в то время.

У нас было десять гектаров земли, немного луга, немного леса – было где работать. Лес отец берег для нас с братом – чтобы каждому хату поставить. Была у нас хорошая хата, построили ее в 1934 году, крышу покрыли жестью, мастера еще мне из этой жести свисток сделали. А еще у отца была сестра в соседнем селе. Она умерла и на него написала завещание – свою хату, которая тоже была жестью покрыта.

Я окончил школу, семь классов – сначала мы ходили в польскую школу. В наших краях школы были только на польском языке, украинского слова мы не слышали, поляки нас подавляли. Хотя с местными поляками мы жили неплохо, а вот с приезжими из коренной Польши – враждовали.

В 1939 году, когда пала Польша, к нам первыми пришли советские войска. В селе было несколько коммунистов, они поставили арку – встречать советы. Коммунистов у нас было три или четыре человека, их потом немцы расстреляли. Приехала на лошадях советская кавалерия – мешок вместо седла, поводья из шнурка, винтовка на шнурке. А поляки были подтянутые, кони в шорах, все вычищенное – как на параде! А эти приехали плохо обмундированные, и это сразу бросалось в глаза.

Еще в 1938 году отца арестовали поляки, посадили в лагерь Береза-Картузская, это под Брестом. За что? Потому что нашли запрещенную литературу и «приписали ему Украину». Он рассказывал, что вместо прогулки их там гнали на поля камни выбирать. Отец просидел до 1939 года, а когда пришли советы, то поляки сбежали, открыли ворота, и все заключенные повыходили. Дня через четыре отец пришел домой – от Бреста до нас недалеко, если идти через Дорохуск.

А.И. – Как изменилась жизнь с приходом советских войск?

А.К. – У них не было времени какие-то изменения делать, потому что они недолго были – побыли неделю и ушли, а после них пришли немцы. На Буге сделали советско-германскую границу. Советы как пришли, то сразу давай лазить по сараям – сено тянут, все тянут. Как варвары! Немцы этого не делали – пришли культурно, сразу туалет ставят, яму выкопали. Мы, пацаны, возле них бегали. Они весь мусор – в яму, и яму накрывали. Очень культурные были, с нами обходились очень хорошо, говорили: «Украин – гут-гут!» Я по-немецки немного научился, потому что в школе учил и немцы стояли у нас в хате. Это сейчас немного забыл, а тогда мог говорить неплохо.

Когда пришли немцы, то у нас организовалась украинская школа – сразу приехали учителя с Галичины, с Волыни, потому что у нас своих не было. Патриоты съезжались к нам, потому что при немцах было немного легче, чем в СССР. Начали мы учиться на украинском языке, как положено, учили украинский язык, литературу. Уже нам преподавали «Историю Украины» Грушевского, мы уже знали об Украине больше и шире, учили нас патриотическим песням. Директором школы был Амвросий Подригуля. В Грубешове организовалась местная вспомогательная полиция. Мой родной дядя, брат моей мамы, работал в Украинском вспомогательном комитете (украинская общественная организация в Краковском Генерал-губернаторстве, занимавшаяся решением хозяйственных и культурно-образовательных проблем – прим. А.И.). Мы жили зажиточно, к нам дядя приводил в гости людей с Галичины, с Волыни, они много нам рассказывали об Украине, о нашей истории, о том, что надо защищать свою землю. Мы уже были подростки, прислушивались к этому, потому что вся та польская агитация надоела – нужно было свое, украинское. Знаете, как оно все в душу входило! В селе насыпали символическую могилу, крест поставили, и мы, школьники, в вышитых рубашках стояли возле нее на страже. Весь этот патриотический дух был поднят на очень высокий уровень. Но это недолго было – стали поляки жечь наши села. Правда, в наше село они заходить боялись, потому что село было большое и стояла жандармерия. Правда, жандармерию меньше боялись, потому что они сами не вылазили из своих помещений. Но главное было то, что наши хлопцы имели оружие, а позднее много оружия нам оставили мадьяры, когда отступали в 1944 году. У нас дома в желобе для кормления лошадей был пулемет, а под желобом были патроны, было много гранат. Потом отец передал все это нашим хлопцам.

А.И. – Сколько человек было в оуновском подполье села?

А.К. – В Тератине таких законных почти не было, потому что наши хлопцы сначала были в полиции, а потом немцы хотели забрать их в СС, и они все убежали в лес. В селе никого из них не было, потому что немцы их вылавливали, а они скрывались в лесах и время от времени приходили в село.

В 1943 году, когда немцы стали украинцев прижимать за повстанческую армию, то набрали в полицию поляков. Поляки доложили на отца, что он националист. Немцы отца забрали, отправили в Германию в лагерь – он говорил, что был где-то возле Рейна. А мой дядя, который был во вспомогательном комитете, и другие люди пошли в жандармерию, стали писать, чтобы его освободили. Немцы прислали каких-то представителей, они посмотрели на нас, на наше хозяйство. И где-то через полтора месяца, в конце 1943 года, отец приехал – выпустили.

А.И. – Были бои с поляками?

А.К. – На наше село они не нападали, но бои были – в отдаленных от нас селах. Были такие села, где население было смешано с поляками, кругом польские села. А у нас была скученность украинских сел – в окрестностях почти все села были украинские, было лишь несколько польских колоний.

Сильный бой между УПА и поляками был в начале 1944 года в селе Шиховичи, под Грубешовом. Там есть могила – двадцать девять повстанцев похоронены, стоит памятник.

Помню, что к нам на Холмщину с востока приходила сотня «Энея», на некоторое время. Его звали Петр Олейник, он был галичанин. А еще у нас была местная сотня, ее командир был... вот забываю, как его звали. Еще и песня есть о нем. Очень они нас защищали, но что могла сделать одна сотня на такую большую территорию, когда там были крупные соединения польских повстанцев – и Армия Крайова, и просто вооруженные местные. Вся полячня, которая только у нас была, собралась в одну кучу! Они скрывались в своих колониях, а на ночь выходили с оружием и нападали на украинские села. К нам в село бежали украинцы из Ласкова, из Вишнева – это села с той стороны Грубешова, километров пятнадцать-двадцать от нас. Их всех надо было приютить. В нашу хату мы приняли две семьи с детьми. Они были у нас до тех пор, пока в 1944 году не пришла Красная Армия.

В 1943 году я окончил школу, семь классов. Была у нас своя организация – директор школы собирал учеников, сделал из нас такую ячейку на помощь ОУН. Связью мы не занимались, не носили никаких грипсов (бумаг с зашифрованными сообщениями – прим. А.И.), потому что у нас было легко в ту пору – не было конспирации, хлопцы ходили свободно. Смотрели только, чтобы поляки или немцы не поймали. Мы занимались пропагандой, образовательной работой, привлекали молодых ребят. Давали отчет по польским колониям, что там где делается – ходили, присматривались, докладывали директору школы: «Там поляки незнакомые. Кто-то через село прошел не такой». А люди постарше в селе были заняты, да их и было мало, потому что немец многих позабирал. А мы, детвора, шустрые были, всюду могли залезть. Конечно, это было опасно, но мы не очень боялись.

Был один случай. Как-то видим, что через село идет поляк, и мы его знаем, потому что он в школу ходил с нами вместе – пацан, может быть на год старше меня. А нас было трое ребят и две девушки там стояли, недалеко от нашей хаты. Я говорю: «Чего ты пришел?» А он ходу. Мы за ним. А у него была граната – и он гранатой на нас. Я кричу: «Хлопцы, ложись!» А там такие рвы были у дороги, мы – туда, залегли. Граната – бух! А у нас с собой ничего не было. Я тогда еще не имел оружия, у нас дома оружие было, но мне его не доверяли. Я уже говорил, что у моего отца был пулемет, а еще был спрятан «наган», я находил его не раз. Днем оружие не брали, брали только на вечер, выходили на улицу дежурить, спали где-то за клунями. Потому что ночью смотришь – там горит, там горит, и Бог его знает, нападут на тебя, или не нападут. Но самооборона у нас была, и по селу ходили, и за селом ночью обход делали наши мужики с оружием – те, что раньше были в армии. Оборонялись как могли – вот так было. А тот поляк убежал. Мы рассказали об этом старшим, хлопцы два раза делали засаду, но так его и не поймали.

Так что у меня было очень и очень напряженное детство. Когда нам, ребятам, стало лет по четырнадцать-пятнадцать, мы начали доставать себе оружие. У меня было четыре гранаты и немецкий «штайер» на десять патронов.

Когда немцы отступали, то опять отца забрали, с телегой в обоз. Заехали за Холм, и там между Люблином и Холмом на них налетела авиация, стали бомбить, отец бросил лошадей и убежал домой. Вот сколько у него было приключений!

А.И. – Когда опять пришла Красная Армия?

А.К. – В 1944 году, в августе месяце, еще жнива не начались. Где-то в октябре пришли к нам, описали имущество – это уже польская коммунистическая власть. А в ноябре стали нас выселять. Да и нам пришлось самим бежать, потому что к нам домой приходили. Сначала прибежали отца забирать, но сосед увидел это дело, побежал к советским армейцам – они стояли в селе. Комендант прибежал со своими ребятами-автоматчиками, окружил поляков и разогнал. Но их не трогали, потому что это официальная польская часть была. Так спасли моего отца, но нам некуда было деваться... В нашем селе никто не хотел выселяться, поэтому поляки подсылали специальные группы, чтобы они дома поджигали, чтобы люди скорее выезжали.

В ноябре месяце 1944 года мы выехали из дома. Взяли, что могли взять – хлеба, муки, забрали свой плуг. Запрягли коня – у нас только один конь остался. Сосед-поляк нам помог собраться. Погрузили все на телегу и поехали – отец с мачехой, брат и я. Заехали за тридцать пять километров, в Холм, простояли там дней, наверное, с десять, ждали пока вагон дадут. На морозе, уже снег выпал... Потом всех погрузили в вагоны и погнали в Одесскую область. Остановились на станции Буялык, не доезжая тридцать или сорок километров до Одессы. Нас было три семьи, все вышли из вагонов. Видим, что никому мы не нужны – пошли искать, где приткнуться. Отец ушел, километрах в пятнадцати нашел хату свободную, стали туда перевозиться – он лошадьми повез имущество в ту хату, а мы остались в вагоне. Приходит к нам директор МТС, говорит: «Что вы сидите? В восьми километрах отсюда есть брошенная немецкая колония – очень много пустых домов!» Повел нас туда, мы посмотрели – дом из резаного ракушняка, есть сараи, колодец внутри. Приехал отец, мы ему рассказали все, показали этот дом – дом хороший. Перевезли туда имущество и стали жить в этой колонии, все три семьи. Колония принадлежала к селу Гудевичево, железная дорога там была близко, и до Одессы близко – это сейчас Ивановский район, а тогда назывался Яновский.

Отец устроился на работу. Там было «Заготзерно», и ветер повалил у них крышу, а людей нет – еще война идет, все в армии. Приходит директор «Заготзерна» к нам, говорит: «Кто из вас специалисты – восстановить все это?» А отец был хороший столяр, говорит: «Давай!» Подписали какой-то договор и сделали это все – отец, еще два мужика и мы, пацаны. Закончили эту работу, получили какие-то деньги, уже стало легче. А потом мы пошли на работу в колхоз, я – ездовым, потому что понимал в лошадях, дома и пахал, и все остальное на поле делал. А отец пошел бондарем – там был небольшой винный заводик. Он уже был грамотный в этих делах, прошел «и Крым и Рим», потаскали его кругом, и в колхоз он идти не захотел. А я работал в этом колхозе, он назывался «имени Папанина». Председатель колхоза говорит отцу: «Знаете что? Давайте мы Вашего сына пошлем на тракториста. Нам нужны трактористы в МТС». Ну, я с удовольствием, мне было интересно сесть на трактор. Пошел я в 1945 году учиться на тракториста, но сначала в МТС меня оформили и послали помощником комбайнера, к комбайну. Был прицепной комбайн «Сталинец», комбайнером был болгарин дядя Миша. Он говорит: «О-о-о, хорошо, Антон! Давай, знакомься с комбайном!» А там надо где смазать, где посмотреть, чтобы ничего не зацепилось – я за все взялся и так его обслуживал. Смолотили урожай, и послали меня на тракториста. Выучился, дали мне справку, что я тракторист. И – в колхоз на трактор. Я где-то с неделю поездил, вызывает меня главный инженер МТС: «Так, езжай в Березовскую школу механизации сельского хозяйства учиться на комбайнера-механизатора широкого профиля. Там экзамены сдашь и все». Дали мне направление. Я – на товарняк, зацепился, приехал в школу, показал справку. Там спрашивают, кто я, откуда я. Я говорю:

– Из Польши.

– А умеешь ты писать? Потому что у нас все на конспектах.

Дал мне газету, я прочитал, написал пару слов, что он мне продиктовал. Посмотрел: «Хорошо, пойдешь!» А я уже трактор знал, мне это легко было. Стал я учиться, и так пошло, что меня назначили «звеньевым» в классе – теорию учим все вместе, а на практику мне дают пятнадцать человек, и я уже иду, рассказываю: «Там молотильный аппарат, там косильный агрегат, это блок цилиндров». В 1946 году на жнива у нас был выпускной, а отец приехал ко мне и говорит: «Бежим, тут беда! Люди пухнут с голоду!» Отец как-то договорился, они с нашими односельчанами поехали поездом на Луцк, а мне оставили дядину и нашу корову, и со мной еще двое людей шло. Отец сказал: «У нас на Западе другие коровы, а здесь они лучше и дешевле». И мы пешком пригнали этих коров из-под Одессы в Луцк! Шли где-то две недели, и коров гнали. Сначала шли километров по пятьдесят за день – день был большой. А потом коровы стали подбиваться, а мы еще и дороги не знали, поэтому шли вдоль железной дороги. Пройдем, вечером коров попасем, зайдем к стрелочникам, переночуем. Шли на Винницу, потом на Шепетовку, на Здолбунов. В населенные пункты почти не заходили, чтобы нас не вернули обратно, потому что в одном месте милиция нас хотела вернуть, но мы убежали.

Пришли мы сюда в Луцк, отец пошел к своему шурину – брату мачехи. Он женился и жил с женой недалеко отсюда, в Рожищенском районе есть село Копачевка – шестнадцать километров от Луцка. И мы в этом селе с отцом ходили, зарабатывали на жизнь – делали людям столярку. Были же голые и босые, ни копейки, ничего! Вот только корова одна была – это было спасение. Поэтому ходили зарабатывали – то масла, то картошки, то еще чего-нибудь. Поселились мы у одного человека, звали его Антон Максимьюк. Они были выселены сюда еще в 1939 году – когда советы пришли, то от границы всех людей отселили сюда. А потом они заняли брошенную польскую хату. У них в хате был схрон, но я об этом не знал. Где-то через месяц как-то захожу в клуню, вижу – хлопцы моются, три человека. Я сразу все понял, закрыл скорее дверь, а тут хозяин идет, говорит: «Что такое?» Я говорю: «Да неудобно получилось, там хлопцы моются!» И на этом все. Никто ничего мне не говорил. Проходит где-то неделя, хозяин говорит: «Иди там, с хлопцами поговори». Я пошел – почему бы не пойти, я хотел их увидеть.

У Максимьюка зять был сапожник, имя у него было Григорий, но его называли Гжесько – на польский манер. И он делал хлопцам шапки. Говорит: «Лезь на чердак». Я полез, вижу – там четверо, смеются. Я говорю:

– Слава Украине!

– Героям Слава! А откуда ты знаешь, что так надо здороваться?

– Давно знаю. Мы еще в школе так здоровались!

– Ну, садись!

Вижу – три человека постарше, а один такой шпингалет, как и я. У одного планшет – вижу, что командир. Этот командир говорит: «Ну, рассказывай, что там, как там». Давай мы говорить, они мне вопросы задают, я рассказываю. Не спрашивают, как меня зовут. Потом я немного освоился, спрашиваю: «Слушайте, пан командир, что же Вы наградили такого молодого парня таким большим оружием?» Трое были с автоматами, а у него десятизарядка, СВТ. Командир говорит: «А этот «Юрко» имеет хороший глаз, и если надо далеко стрельнуть, то он точно попадет». Имена я у них не спрашиваю – я не имею права спрашивать, и они мне не говорят. Поговорили, командир спрашивает:

– Ну, а ты как – пошел бы с нами?

– Почему бы не пошел? Сейчас же пошел бы!

Говорили мы часа четыре, он дал мне Декалог (десять правил украинского националиста – прим. А.И.), Присягу члена ОУН и еще много литературы. Говорит:

– Вот это выучишь, только смотри мне – будь осторожен!

Я говорю:

– Я знаю, что надо язык за зубами держать.

Я не знал, кто этот командир. Уже позже узнал, что это «Дубовой» (Иван Литвинчук, командир оперативной группы «УПА-Север», член провода ОУН на Северо-Западных Украинских Землях – прим. А.И.). Он был из себя красивый, с усами, подтянутый, шустрый, красиво говорил, начитанный был.

А до этого, в Одесской области, со мной был один случай. Два пацана, по тринадцать-четырнадцать лет, собирали колоски в нашем колхозе. Они были из соседнего села Благоево, это было болгарское село – большое, под три тысячи номеров. И объездчик их поймал с этими колосками – один три килограмма насобирал, а второй пять. И приходит участковый, забирает меня и болгарина дядю Мишу – взял нас как «стрибков», чтобы мы охраняли этих ребят. Дал нам винтовку и два патрона. И надо было всю ночь их охранять в какой-то хате. Я посмотрел на них, спрашиваю: «Хлопцы, за что вас? – Мы колоски собирали». Господи, за колоски! Мне в голову такое не приходило! Когда мы вели хозяйство на Холмщине, то оставляли колоски на поле – собирай, кто хочет. Хлопцы вечером говорят: «Мы хотим на улицу выйти. – Ну идите!» Я беру винтовку, идем. А темно! Вышли, я говорю: «Бегите!» Хлопцы – раз, разбежались! Я вверх выстрелил, захожу в хату, говорю: «Они убежали. Я выстрелил, но что ж – разве я поймаю их?» Давай ложиться спать. Я смеюсь себе – мне это все до задницы было, я к такому не привык. Но нашел участковый этих болгар! Прислали повестку на суд мне и дяде Мише. Он поехал, а мне отец говорит: «Чего ты должен ехать? У нас три года льготы, к нам никто не имеет права цепляться». И что Вы думаете? Присудили одному пацану три года, а второму пять лет лагерей! Вот так! Я это услышал, увидел – еще больше мне добавилось злости. Этот случай я хлопцам на чердаке рассказал. Вот так мы и познакомились.

Взял я литературу, прочитал ее, выучил. Прошло немного времени, и опять рейдом проходил «Дубовой» со своими хлопцами – опять те же хлопцы были, его охрана. И как-то вечером вызывает меня, спросил Декалог, спросил все остальное. Спрашивает: «Ну, ты понял, что это значит? Это не шутки – к нам идти. Там написано: «Добудешь Украинское Государство, или погибнешь за него». Могут поймать, в тюрьму посадят, будут мучить. А другого у нас нет! Как приспичит, мы себе пулю в лоб пускаем. Так что ты смотри, мы тебя не заставляем. Хочешь?» Я говорю: «Я согласен. Мне это все надоело – хлеба у советов просить». Вы знаете, я уже был настроен на борьбу – такое на меня нашло. Только подумать – семнадцать лет парню и он не боится! Вы спрашиваете, на что я рассчитывал? А ни на что я тогда не рассчитывал!

«Дубовой» мне псевдо присвоил – «Черноус». И говорит: «А теперь, друг «Черноус», я тебе приказываю поехать в город и устроиться на работу. Никаких условий и никаких претензий ни перед кем не ставь! Всегда будь незаметным и прислушивайся ко всему!» Вот такую он мне дал родительскую нотацию и еще сказал: «Не будет конспирации – ничего у нас не будет!» Потом говорит: «Если кто-то зацепится за хвост – скорее беги сюда, и мы тебя заберем к себе». Потом достает деньги: «На тебе деньги, мы знаем, что ты их не пропьешь, не прогуляешь – это тебе на жизнь, и чтобы ты мог устроиться на работу».

Подался я в Луцк. Муж моей тетки работал на тарном заводе бондарем, у них была такая маленькая комнатка на заводе, и они взяли меня к себе. Этот завод был за Стырем, на выезде из города, на улице Ковельской. К их дочери ходил шофер, его фамилия была Зволинский, он ездил на ЗИСе. Говорит: «Знаешь что? Я переговорю с директором, возьмем тебя учеником слесаря, будешь помогать!» Три машины у них было, еще несколько стояло разбитых после войны – армия пооставляла. И я там пристроился, мы моторы ремонтировали. Приходил механик, хороший был специалист – он мне показывал, а я делал. И вкладыши подгонял, и моторы заливал – все своими руками прошел.

Я хотел шофером быть. И где-то в октябре 1947 года сделали мне «стажерку». Хлопцы принесли мне спирта, я занес этот спирт на квартиру начальнику ГАИ. Выписали мне «стажерку» на месяц, а после «стажерки» уже давали права. Я постажировался, шофер мне подписал «стажерку», директор поставил печать, и я получил права. И все время я постоянно имел связь с подпольем. Задания получал – узнать расположение военных объектов, куда и как ездят «краснопогонники». Это все я докладывал – каждую неделю ездил в село и рассказывал, что и где происходит.

А.И. – Какие еще задания Вы выполняли?

А.К. – Я занимался закупками. Что покупали? В основном медикаменты и батареи для приемников. Батареи было тяжело закупать, потому что НКВД это контролировало. Доставали бумагу, шрифт для газет – и не покупали, а крали. Мой брат работал в типографии – устроился учеником печатника (наш односельчанин был печатником, печатал газету «Волынь» и взял его к себе). Брата мы не привлекали к работе. Правда, один раз хлопцы принесли нам листовки, мы их расклеили. Руководство об этом узнало и дало чертей хлопцам! Сказали: «Вы знаете, что вы сделали? Вы могли провалить всю луцкую явку!» И больше нам такого вообще не давали – таких поручений, чтобы мы где-то засвечивались. Могли же нас поймать. Но надо было это задание по расклейке выполнить, и мы его выполнили. Это задание нам дал «Петро», надрайонный руководитель СБ ОУН. Они погибли в 1949 году в бункере в селе Хорохорин – он, «Юрко» и «Михайло». Я узнал об этом уже при независимой Украине, из книги «Бункеры Волыни».

И так я поработал шофером полгода, поссорился там на заводе, потому что меня хотели уволить, чтобы старого шофера поставить. Так они потом и сделали. По приказу меня уволили, походил я две недели, встретил механика с электростанции, он спрашивает:

– Что это ты ходишь?

– Да вот, выгнали меня с работы.

– Иди к нам на электростанцию шофером!

– Хорошо!

Пришел на электростанцию, пошел к директору, был такой Олефиренко. Он посмотрел права: «Я беру тебя». Пошел я шофером работать, возили мы торф на электростанцию, была легковая машина, я директора возил. Короче говоря, понравился я им. И в 1949 году получаем мы ЗИС-150, новый. Дали его мне. Рядом строилась новая электростанция, а база снабжения была во Львове – «Главэнерго». И каждую неделю я по два раза на Львов гонял. Хлопцы говорят: «Вот молодец, как устроился! Имеешь со Львовом связь!» Когда я должен был ехать, приходили ко мне хлопцы по паролю. У них были справки из сельсовета, и я их вез на Львов, по дороге еще брал пассажиров, сколько влезет. Как во Львов приехал – хлопцы ушли. «Дубовой» со мной не ездил – ездили другие, я их не знал, в гражданском приходили. Их немного было, по три-четыре человека я перевозил. И еще я во Львове кое-что закупал для подполья. У нас был там родственник, он сапожничал и закупал мне то шкуры, то еще что-нибудь. Я приезжаю, у него переночевал, забрал все это, приехал домой, купленное или на Копачевку отправил, или у себя держу. Пару раз ко мне гонцы приходили, забирали. Так я работал со Львовом. А отец имел с Ровенщиной дело, но я в его дело не лез, а он не лез в мое. Когда наших родственников повыселяли с Холмщины, то отец моего отца, мой дед Прокофий Костюк, поселился возле села Гурбы. И отец брал в торбы литературу, лекарства и нес туда, а там это все как-то передавалось. И это все продолжалось до 1950 года. А брат, когда работал в типографии, то шрифт набирал, набирал, каждый день горсточку взял – уже есть. Неделя проходит – пару килограммов набралось. И передавал нашим. Такая была работа. По базарам мы не ходили, чтобы не засвечиваться, у нас была явочная квартира, туда приходили наши люди.

Я часто ходил на связь – здесь в Луцке ходил, по ночам. Обменный пункт у нас был на кладбище возле Гнидавы – это было пригородное село, а сейчас район Луцка. На этом кладбище был памятник старый, большой, а в нем был тайничок, там мы обменивались грипсами. Еще пару раз я выходил с грипсом в назначенное место. Грипс маленький – бумага от сигаретки, а на ней все цифрами записано. Когда нес, то держал его во рту – если что-то не так, то можно его проглотить. Это было очень опасно, идешь и не знаешь, кто в тебя пулю пустит – свои или чужие. Засады кругом! Иду в рожь, во ржи в определенном месте назначена встреча. Приходишь – там хлопцы ждут. Оружия у меня не было, нельзя было брать с собой такие вещи. Иногда брал чекушку водки – налил себе в лицо, притворился пьяным и идешь. А об оружии «Дубовой» мне сказал: «Н-е-е-т, нельзя иметь оружие!» И оно не нужно мне было. А держать язык за зубами надо было обязательно. Я больше трех лет дружил с девушкой, и она обо мне ничего не знала. Я никому ни слова не говорил, даже отцу!

Работали мы так до августа месяца 1950 года. А перед этим меня с Рожищенского района передали на Луцкий район – так было ближе связь держать. В августе энкаведисты поймали «Антона», по-моему, его фамилия была Римарчук. Он был районным руководителем ОУН Луцкого района и выдал всю районную сетку. «Дубового» у нас тогда уже не было, но его жена погибла в селе Горькая Полонка – «Антон» ее выдал. А «Дубовой» успел перейти на Ровенщину – у него был схрон в селе Золочевка Демидовского района, там его застукали позже, в 1951 году. Продала его дочь хозяина хаты, потому что связалась с участковым милиционером.

Вот я недавно был в Моршине в санатории, взял литературу об ОУН, поинтересовался Луцким районом – так про «Антона» пишут хорошо, пишут, что он был геройский парень. Но он пошел к своей любовнице, и его там накрыли плащ-палаткой, и он не мог ничего оружием сделать. На допросах он стал выдавать наших связных, и где-то в это время связной из села принес мне грипс «открытым типом» – пришел к нам в хату. Меня дома не было, так он его отцу отдал. Это был август 1950 года, я был в командировке, ездил в Карпаты – привозили трубы с нефтепромыслов на электростанцию. Приезжаю, отец мне передает грипс. Я сразу говорю: «Папа, видишь, что-то будет не то!» Связной в дом пришел! Такого не могло быть! Мало ли кто он такой! Бывало, что хлопцы- повстанцы приходили в нашу хату, ночевали – но я их знал. А то пришел просто мужик из села, а кто его послал, кто дал ему этот грипс? Ну и все, я уже был настроен на то, что, может быть, наша сетка уже раскрыта... В грипсе было сказано, чтобы я вышел на связь на Гнидаву. Я вышел на связь – никто не пришел ко мне. Я подождал минут двадцать, нельзя было долго ждать – у нас встречи всегда были минута в минуту. Вижу – что-то не то. А тех, кто должен был прийти, уже, наверное, сцапали тогда, но всего я и по сей день не знаю.

И так оно дальше тянется, тянется. 27 октября 1950 года я собрался ехать на Львов, выгоняю машину, и тут вызывают меня к директору. Захожу – сидят двое в штатском, молодые ребята: «Хотим с Вами поговорить. Пойдемте с нами». Один стал с той стороны, второй с другой стороны. Я понял в чем дело – все! Меня – в контрразведку, держали там четыре дня. Допрашивали, уговаривали: «А может, еще придут, мы Вам дадим пистолет, постреляете их». Я говорю: «Я никого не стрелял и не собираюсь стрелять – они меня раньше застрелят, чем я их». Допрашивали по-всякому – и что, и как. А нет никаких доказательств – они не знали, за что зацепиться. Ну я стал рассказывать – должен же был что-то рассказать. Поэтому у меня на следствии были «фантазии». Говорил, что шел с танцев, на поле меня хлопцы встретили, сказали, что если кому-то скажу, то меня найдут и задушат, что я боялся об этом сказать, что должен было покупать им всякое, что пару батареек сказали купить. «А возил их на машине?» – «Ну, я не знаю, я зерно возил, ночевали у нас грузчики – те, что зерно привозили, в 1948 году». Такого наговорил, что всего сейчас и не вспомню. Если бы я сказал правду, то потянул бы за собой человек пятнадцать, не меньше! Но к нам с отцом у них не было никакой зацепки – только то, что к нам приходили хлопцы, что я покупал им батарейки и всякие другие товары. Ничего на меня не нашли, ничего не смогли мне предъявить.

Пробыл я три месяца в этих казематах – там и били, и что хочешь делали. Потом передали меня другому следователю – был такой капитан Химченко. Это был пожилой мужик, уже седой. Тот гуманно ко мне относился. Говорит: «Ну что, будем писать?» А я ему отвечаю: «Да что писать – уже все написано. Больше я ничего не знаю». Приносил мне котлетку пару раз. Давал мне немного подремать, говорит: «Дремай! Только смотри, если кто-то будет заходить, то просыпайся сразу!» Такой дядька хороший! И в конце он мне сказал: «Антон, держись в лагере – никуда не суй нос. Долго сидеть не будете!» Что-то они, старые чекисты, уже тогда пронюхали.

И, короче говоря, нас с отцом отправили на суд. 27 января 1951 года был этот суд. Тот, что мне грипс приносил, становился на очную ставку, а я отказывался. И он на меня не мог показать, потому что он меня не видел. Так он показывал на отца. И получилось так, что не к кому крепко прицепиться. Но все равно... Дома мачехе кто-то подсказал нанять адвоката. Наняли. Дошло до него слово, он говорит: «Что суд подтвердит, с тем я согласен». Дали мне двадцать пять лет и пять «по рогам» (лишение прав) с конфискацией имущества. Статьи были 54-1А, 54-11.

Из Луцка была пересылка на Харьков, из Харькова на Новосибирск, оттуда в Комсомольск-на-Амуре, там сидели почти три месяца – до мая месяца ждали, пока откроется навигация на Магадан. Сидели на открытом месте, под навесами – холодно, мокро. Люди умирали, и никто на это не смотрел. Мы с одним парнем сидели, и возле нас умер один человек. А как раз пайки разносили, так мы промолчали, что он умер – нам же пайка осталась!

|

| Лагерный номер А.С. Костюка |

Завезли в Магадан, там пересылка, посидели на пересылке три или четыре дня, нас обмундировали, посадили на машины и повезли вглубь Магаданской области. Оказались мы в лагере Бутугычаг – это по-якутски означает «Долина смерти». Там был урановый рудник. Завезли нас туда. Там каторжане работали – в основном «двадцатипятилетники», сидели по большим статьям. Нас, молодых парней, сразу собрали и отправили на каменный карьер, там мы две недели работали, пока всем разнарядки сделали. Раздали разнарядки, и меня – в урановую шахту, откатчиком в забой. Работа такая – набрасываешь руду в вагонетку и откатываешь ее к выходу. Но нашелся там земляк, из Маяков, Кушнирук Дмитрий – он потом здесь, в Луцке, жил, мы с ним часто встречались. Как новый этап приходит, то каждый спрашивает: «Кто? Что? Откуда?» Познакомились мы с ним. У Дмитрия было пятнадцать лет каторги за то же, что и у меня – статья 54-11 у него была. Наши хлопцы с Волыни были шахтерами, по восемьсот граммов хлеба получали, дали мне буханку хлеба – так я эту буханку сразу смолотил с голодухи! Ну что там мне давали – по триста граммов хлеба в день и кусок селедки. Я полгода был на таких харчах, весил пятьдесят три килограмма всего-навсего! А Дмитрий в мастерских работал, наверху – ремонтировали оборудование и все такое. А я пока работал в шахте. Жили мы с ним в одном бараке. Проходит три или четыре месяца, он мне говорит: «Слушай, Антон,начальник рудника ищет специалиста – надо ему машинуотремонтировать, ГАЗ-67. Ты можешь сделать?» Я говорю: «Могу». Он говорит: «Хорошо, я подам начальнику заявку, чтобы тебя перевели в нашу бригаду». И так он мне помог, вытащил из шахты наверх. Пригнали мне машину, а мне что – я знал эти моторы, знал эту машину, она на «виллис» похожа. Сделали мы машину, я мотор перебрал, покрасили ее. Шофер приходит, завели машину, он говорит: «О, хорошо!» Сел, поехал. Выписывают мне благодарность. И все, меня уже за специалиста держат. И этот шофер привез нам ведро картошки – замерзшей, мороженой. Мы ее на всю бригаду сварили, она сладкая, но мы же столько времени картошки не видели! Так я спасся. Оно-то и в шахте радиация, и наверху радиация, но тут хоть эту пыль не глотаешь. Что я скажу – в тех условиях только благодаря взаимопомощи и можно было выжить!

Так я в мастерской и работал. В 1953 году Сталин умирает, в 1954 году рудник закрывают, потому что уран нашли где-то на материке.А раньше руду возили самолетами, в бочках, это невыгодно было. И нас этапом везут в поселок Белово, там была золотоносная шахта.Там меня сначала отправили в шахту вентиляторщиком. А чуть позже стали в поселке организовывать оркестр. А я еще в Луцке учился играть на трубе. И отец мой был трубач, и дома труба была – так что я умел играть. Решили взять меня в этот оркестр, а я говорю: «Если хотите, чтобы я играл в оркестре, то переведите меня из шахты наверх. Я в шахте надышусь пыли – как я буду играть?» Перевели меня в мастерскую, я там отработал два года. В 1956 году и этот лагерь закрывается – комсомольцы приехали. Был один казус. Нам сняли номера, перевели нас на «хозрасчет» –можно было получить по десять рублей на руки, а у кого было больше, то переводили на «лицевой счет», но много там никто не получал, потому что с нас за все высчитывали. Прислали нам в мастерскую нормировщика. А бригада была большая – была механическая мастерская, был электроцех, работало где-то человек восемьдесят. Этот нормировщик стал вычеркивать – нам механики с шахты приносят или фланцы выточить, или трубы сделать, а он нам такие работы не хотел записывать. А нам надо, чтобы «процентовка» была, чтобы мы могли что-то получить! Я пошел к этому нормировщику, хотел ему врезать, говорю: «Я тебя, гада, убью! У меня и так срок двадцать пять лет – пусть добавляют! Если не будешь подписывать того, что я тебе даю, то убью тебя. А скажешь кому-то, мы тебя задушим, под камни положим – тебя никто не найдет». И он стал подписывать все бумаги, которые мы ему давали.

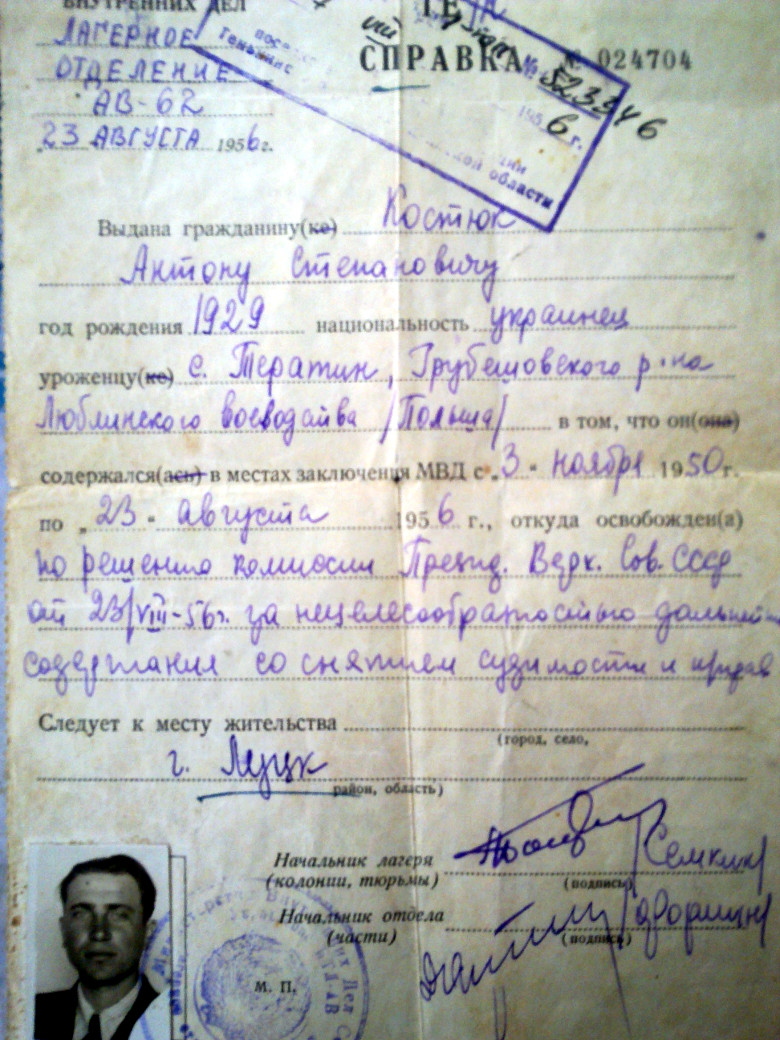

Потом цех закрывают, нас перевозят на рудник имени Тимошенко, там был сенокос, и нас, десять человек, отправили косить. Сделали себе землянку и так жили почти месяц. В августе месяце 1956 года приехали «попки» и забрали меня на комиссию. Заводят в комнату, там сидит человек восемь и мужик такой солидный: «Костюк Антон Степанович, статья такая-то...» Потом встает: «Именем Советского Союза освободить из-под стражи со снятием судимости!» Обращается ко мне: «Ваше последнее слово!» А что я скажу? Встал, говорю: «Спасибо». Нас пять человек было – четверых освободили, только одного полицая отправили на поселение. Так что с меня сняли почти двадцать лет. А вот, посмотрите – это лагерный номер мой.

|

| Справка об освобождении |

Вернулся я в Луцк, а в Луцке прописки не дают. Но в справке написано: «Направление – Луцк». Я – в паспортный стол, к одному генералу. Захожу, а он мне:

– Для таких прописки в Луцке нет!

– Да у меня судимость снята!

– Это для Вас снята, а для нас не снята!

– Так сажайте меня в тюрьму!

– Мы не имеем права Вас в тюрьму сажать!

– А за что же мне жить?

– Езжайте на целину.

Короче говоря, пришлось мне искать другие способы. Мой двоюродный брат жил в Польше, в Кошалинском воеводстве. И он прислал мне такие красивые морские костюмчики. Через других людей занесли этих два костюмчика начальнику паспортного отдела, и меня временно прописали – уже я мог на работу устроиться. Устроился на работу, отработал три месяца, занес в паспортный отдел выпивку, и меня прописали на постоянно. Вот так я остался в Луцке.

|

| А.С. Костюк, 2013 год |

Ходили за мной по пятам очень долго. Прихожу как-то домой, захожу – возле калитки разминулся с одним, он еще посмотрел на меня. Жена говорит: «Вот только что товарищ к тебе приходил!» Я говорю: «Я уже видел этого «товарища»! На работе директор был свой парень: «Антон, приходили тут, спрашивали про тебя, как ты тут себя ведешь». Ходили долго-долго!

Работал я на Луцком элеваторе, он сейчас называется «Комбинат хлебопродуктов №1». Отработал на одном месте сорок два года, у нас был хороший коллектив. До 1979 года работал шофером, а с 1979 по 1998 год был старшим мастером механических мастерских. 17 апреля 1991 года я был реабилитирован.

Жизнь сложилась так, что мне пришлось два раза на одной женщине жениться. Первый раз женился в 1950 году, а через три месяца меня забрали. Я жене сказал: «Скорее разводись со мной, чтобы тебя не вывезли!» Она развелась, так и прошло. Когда я вернулся в Луцк, то она уже вышла замуж, имела детей. И я женился на другой женщине, у меня есть сын, есть два внука. Но не получилось у нас с той второй женой жить, мы разошлись, она и сейчас тут в Луцке живет. А потом у моей первой жены умер муж, и мы стали жить вместе, прожили восемнадцать лет, до ее смерти. Теперь живу один, занимаюсь общественными делами, являюсь членом Братства ветеранов ОУН-УПА Волынского края. Также я член общества «Холмщина» – мы регулярно ездим в Польшу, посещаем родной край, с которым нас разлучили.

| Интервью и лит.обработка: | А. Ивашин |