Меня зовут Вальфрид Эрнст. Родился я 13 марта 1927 года в Берлине-Шпандау.

Родители познакомились по переписке. Отец, Бернгард Эрнст, родом из Гамельна – большинство родственников до сих пор проживает в треугольнике Гамельн- Брауншвейг-Ганновер – в Первую мировую войну служил в Киле подводником. В те времена девушки писали незнакомым солдатам на фронт. Так завязался роман в письмах и, в результате, отец в 1918 году приехал в свой первый отпуск не в Гамельн, а к матери. После войны родители отпраздновали помолвку и в 1925 году поженились. Потом и я появился на свет. Других детей у них не было.

Моя мать родом из Шпандау – в годы ее юности еще самостоятельный город, не имевший отношения к Берлину. Даже превратившись в административный район столицы, он остался, по выражению Эрнста Ройтера (первый послевоенный бургомистр Западного Берлина), автономной «республикой Шпандау». Мой дед с материнской стороны, сапожник по профессии, переселился сюда из Померании: в Шпандау, гарнизонном городе, сапожники требовались всегда. Здесь он встретил будущую жену, уроженку Силезии. Она трудилась на оборонных предприятиях швеей, шила патронные сумки.

Отец, по профессии торговый служащий, первоначально смог найти лишь место упаковщика на мебельном предприятии. Работа его не устраивала и он, всю жизнь любивший животных, решил заняться разведением птицы. На дальней окраине Шпандау, в Хакенфельде (Hakenfelde) – сразу за нашим участком простирались пшеничные поля –, они с матерью заложили небольшую птицеводческую ферму. Позднее родители сдали экзамен на аттестат Мастера птицеводства (Gefluegelzuchtmeister). Работы в хозяйстве было много, доход невелик. Дела пошли несколько лучше, когда отцу удалось заключить долговременный контракт с Институтом Роберта Коха на поставку больших партий яиц для научных целей.

Тем временем, я поступил в 1933 году в первый класс Народной школы (Volksschule), где мне предстояло пробыть до окончания 8 класса в 1941 году. Денег на плату за обучение в школах высшей ступени (реальная школа, гимназия – переход осуществлялся после четвертого класса) у родителей не было: прибыли от хозяйства едва хватало на жизнь.

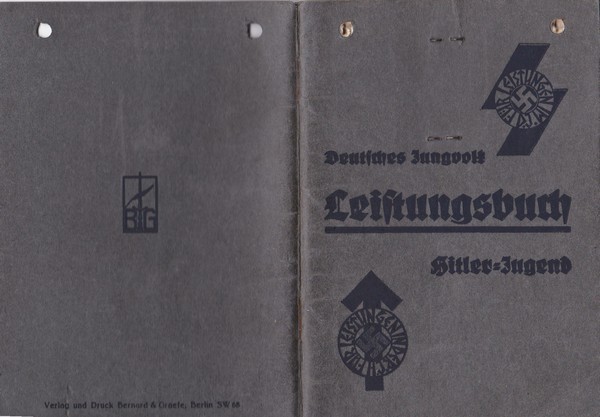

В 1937 году, десятилетним, я захотел вступить в Юнгфольк (Deutsches Jungvolk, «немецкая молодежь» – первичная юношеская огранизация, что-то вроде пионеров, объединяла детей до 14 лет). Мать была против. С 1916 года активистка рабочего движения и член социал-демократической партии, она, как открылось позже, не порывала с ней и после запрета. Я еще в детстве удивлялся появлению в доме к определенным датам незнакомых мне людей, никогда не уходивших с пустыми руками – кто получал курицу, кто – дюжину яиц. После войны я как-то спросил у матери, откуда у нее столько знакомых в новой администрации Берлина. «Ты их также всех знаешь,- ответила мать,- это те самые, что приходили к нам за курами.» Оказывается, она все это время продолжала платить «натурой» взносы в партийную кассу.

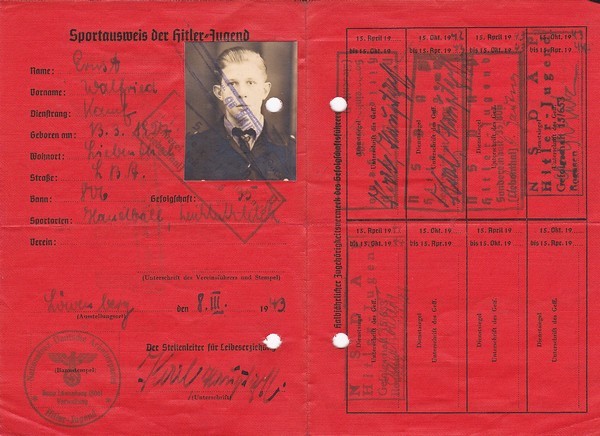

Отец против моего членства в Юнгфольке возражений не имел: ну что худого в том, что парень будет со сверстниками? Сколько его помню, он всегда был большим либералом – живи и жить давай другим. Для меня же Юнгфольк был «Dufte»! (вышедший из употребления берлинский сленг, буквально «запахи, ароматы», в переносном смысле – нечто сверхпрекрасное). Во-первых, ты сразу получал форму: зимой – куртку и брюки, летом коричневую рубашку и короткие штаны, галстук. Самой замечательной частью формы был ремень с надписью «Blut und Ehre» («кровь и честь») на пряжке. Рядовой член Юнгфолька назывался «пимф» (Pimf). Им ты не становился автоматически – сначала необходимо было пройти испытания, некоторые из них, например, десятикилометровая пробежка с пятикилограммовой выкладкой – ранец, фляга, спальный и вещевой мешки, плащпалатка – были нелегкими. Нам пришлось бежать от Шпандау до суда первой инстанции в Шарлоттенбурге (район Берлина, в свое время, центр Западного Берлина) и обратно, иные из друзей совершенно выдохлись. Зато как мы гордились, выдержав эту т.наз. «пробу пимфа» (Pimfprobe)! В награду нам выдали ножи с надписью «Blut und Ehre» (т.наз. HJ-Fahrtenmesser – «походный нож Гитлерюгенда» – декоративное оружие, формой напоминавшее штык; заточив клинок, вполне можно использовать в качестве боевого ножа), они крепились на ремне. Мы также получили право носить погоны и значок Юнгфолька.

На два часа каждую среду, субботу и каждое второе воскресенье мы должны были появляться в назначенное место на «службу». Здесь с нами занимались спортом и военным делом: строевой под барабан, учениями на местности, уроками по картам в масштабах 1:25000 и 1:100000 и т.д. Все это было прекрасно организовано и для нас в том возрасте, когда хочется открывать новое, превращалось в увлекательную игру. В особенности, походы в ночное время воспринимались как захватывающее приключение. В десятилетнем возрасте мы владели картой Генерального штаба не хуже любого профессионального военного, а также умели ходить по азимуту, маскироваться, передавать донесения и многое другое.

Разумеется, не обходилось и без идеологической обработки. Уже для сдачи пимф-пробы требовалось знать биографию фюрера, тексты «Песни немцев» («Deutschlandlied» – немецкий гимн, сегодня исполняется с другим текстом, чем тогда), «Песни Хорста Весселя» («Horst-Wessel-Lied» – неофициальный партийный гимн национал-социалистов) и «Песни знамени Гитлерюгенда» («Fahnenlied der Hitlerjugend»).

Заученное в Юнгфольке я пересказывал дома. В связи с этим припоминаю два случая. Однажды я распространялся дома о предательстве евреев в Первую мировую. Родители частенько иронизировали над моими речами, правда, я не всегда понимал их насмешки. В этот раз отец был серьезен: «Да, а я, вот, например, знаю нескольких евреев-кавалеров Pour le Mérite (до конца Первой мировой войны – высшая военная награда; лица, награжденные орденом, имели право на особые воинские почести). Так, что думай о чем говоришь.» Отцовские слова огорошили: такое в голове не укладывалось. У меня нашлось достаточно благоразумия, никому, даже близким друзьям, об этом разговоре не рассказывать. Другой раз, направляясь в школу, я проходил мимо магазина, где наша семья испокон веку приобретала обувь. За долгие годы хозяева стали добрыми друзьями. Витрина была разбита, все размалевано. Помню, я не на шутку расстроился: одно дело повторять общие фразы, совсем другое – когда это касается хорошо знакомых, даже близких людей. Сильно огорчилась и мать: где мы теперь будем покупать башмаки?

Наступил 1939 год. Уже осенью по соседству с нами, в поле, установили зенитную батарею. Тогда же я стал свидетелем первых бомбежек города. А еще в августе был призван из запаса мой отец. Как оказалось, адмирал Дениц настроил подводных лодок, забыв подумать об обучении экипажей. Поэтому, начиная с апреля 1939 года, в Кригсмарине скребли всех подводников-ветеранов Первой мировой войны. Им предстояло освоить новую технику и обучить ей молодежь. Попутно они должны были нести активную службу на имевшихся к тому времени в наличии подводных лодках. Отец плавал в составе флотилии, патрулировавшей Балтийское море. Уже в 1940 году его списали на берег, он продолжил службу в береговой охране. Война для него завершилась в Сплите, Югославия. Освободившись из американского лагеря для военнопленных в итальянском Римини, он возвратился домой летом 1946 года. Его послужной список – бумага, привезенная из лагеря – сильно выручил нас в 1976 году: от моего старшего сына-врача, защищавшего диссертацию в Институте Роберта Коха, потребовалось подтверждение немецкого происхождения. Все прочие свидетельства явились для чиновников недостаточными. Тогда и пригодился документ о службе отца в кайзеровском подводном флоте, куда, как известно, брали лишь немцев.

С уходом отца вся работа легла на плечи матери. Для нее наступило тяжелое время. Для меня с началом войны тоже кое-что изменилось: уроки в школе часто срывались, их уже не воспринимали так серьезно; зимние каникулы растянулись: возникли проблемы с отоплением классов; молодых учителей призвали в вермахт, их заменили старики-пенсионеры. Школы в то время разделялись для мальчиков и для девочек, совместного обучения, как теперь, не существовало. Для нас, мальчишек, любимым занятием стали поиски осколков гранат – побочный продукт бомбежек. В табачных или обувных магазинах мы выпрашивали коробки из-под сигар или обувные картонки, куда складывались найденные сокровища. Придя в школу, первым делом, доставали не учебники, а наши коробки и начинался оживленный обмен: за гнутый осколок давали пять простых и т.п.

Решительный перелом в моей жизни наступил в 1940 году: как особо одаренный ученик, я попал в кандидаты для продолжения учебы в педагогическом училище (Lehrerbildungsanstalt (LBA)).

Решительный перелом в моей жизни наступил в 1940 году: как особо одаренный ученик, я попал в кандидаты для продолжения учебы в педагогическом училище (Lehrerbildungsanstalt (LBA)).

(Педучилища создавались по австрийскому образцу согласно указу Гитлера от 1940 года. Они просуществовали до конца войны. Их создание обуславливалось острой нехваткой учителей, в том числе, вследствие призыва в вермахт, потерь на фронте. В учащиеся набирались дети из малообеспеченных семей, показавшие хорошие успехи в спорте и в учебе. Новым, в сравнении с австрийским образцом, явился перевод учащихся на казарменное положение. Помимо любви к казарме, присущей тоталитарному режиму, такой перевод преследовал цель освободить малоимущих родителей от затрат: в интернатах все расходы (форма, питание, проживание, карманные деньги, обучение) брало на себя государство. В одной из речей по поводу педучилищ, произнесенной в 1943 году, Гитлер заявил: «Мои мужчины не нужны мне в школе, для этого у меня есть мои женщины». Так, что, вероятно, существовали и иные планы будущего использования выпускников.)

Я в то время и не подозревал о наличии у меня каких-то способностей. Правда, я был прилежным учеником, учился легко и с охотой. Герр Нитцш, отбиравший кандидатов, относился ко мне с симпатией. Было ему где-то 72 – 75 лет. Успев пожить на пенсии, он теперь возвратился в школу, т.к. молодые учителя ушли на фронт.

Особо хочу подчеркнуть, что «карьера» в Юнгфольке не имела никакого отношения к делу. Педагогические училища не стоит путать со школами Адольфа Гитлера (Adolf-Hitler-Schulen (AHS)) и Национально-политическими воспитательными учреждениями (National-politischen Erziehungsanstalten) – те готовили совсем другие кадры. Я с детства отличался в спорте, мои успехи – уже через год после приема в Юнгфольк я стал югендшафтсфюрером (= командир звена, обычно 10 – 15 человек) и, позднее, в 13 лет, юнгцугфюрером (= командир отряда из трех звеньев) – объясняются этим обстоятельством. Сегодня о таких вещах как-то не принято говорить, существуют разные мнения по их поводу. В наше оправдание замечу, то время несопоставимо с теперешним в отношении информации. Что мы знали? – Кино. Каждый сеанс начинался с Вохеншау (Wochenschau – «Недельное обозрение», пропагандистский киножурнал). Тогда в одном Шпандау насчитывалось не меньше полутора дюжин кинотеатров, теперь их всего два, да и в тех негусто зрителей. Телевидения, интернета, ничего такого не было, а потому отсутствовала и возможность получить альтернативную информацию.

Для меня учеба в педучилище означала отъезд из дому, переселение в интернат, что мне совсем не улыбалось. Я посоветовался с матерью. Помню, мать копала картошку – дело было осенью 1940 года. «Подумай хорошенько,- сказала она,- мне в свое время было сделано аналогичное предложение и я до сих пор раскаиваюсь в том, что отказалась. Конечно, теперь я Мастер птицеводства – на жизнь, однако, можно зарабатывать и другим способом.» Поразмыслив, я решил не торопиться с отказом.

Так я попал на три недели в т.наз. отборочный лагерь (Musterungslager) Церпеншлойзе (Zerpenschleuse) к северу от Берлина, где, не особо на это рассчитывая – я все еще не относился к делу всерьез – оказался в числе успешно выдержавших испытания. Мне пришла повестка на Пасху 1941 года явиться в нижнесилезский Либенталь (Liebenthal, ныне Любомеж в Польше).

Либенталь – городок в живописной местности у подножья Йизерских гор. Здесь я провел два года. Педучилище размещалось в массивных трехэтажных зданиях бывшего бенедиктинского монастыря. Кроме училища, в городке имелась классическая гимназия, с нами никак не связанная. Да и, вообще, контакт с населением отсутствовал. Из местных нас интересовали лишь красивые девушки, их было немного. Чем мы были заняты? Учебой, работой, спортом. На иное не оставалось ни времени, ни сил. Подъем в шесть; обязательная пятикилометровая пробежка в любую погоду, 2,5 км в сторону гор, 2,5 – обратно; первый завтрак в семь утра; заправка постелей, уборка; затем, ежедневно, шесть – семь часов занятий по учебной программе с перерывами для второго завтрака и работ по училищу – домашние задания выполнялись во время уроков; обед и, за ним, от двух до четырех часов спортивных занятий; ужин; в десять часов вечера отбой. В свободные дни обычно играли в гандбол или фистбол (Faustball). Четыре года я занимался боксом, из-за проблем со зрением бокс пришлось оставить. В училище моим видом спорта стал гандбол.

Мы разделялись по группам-землячествам – отдельно саксонцы, силезцы, берлинцы, судетские немцы и т.д. – общение замыкалось, как правило, рамками землячества. Со всеми преподавателями были на «ты». Тем не менее, вольности не допускались. Дисциплина поддерживалась железная. Иногда своеобразными методами. Помню, мы как-то пробыли в воде полтора часа вместо положенных 45 минут. Физрук поймал нас: «Хоп, иди сюда! Ложись на мое колено!» – каждый нарушитель получил по два шлепка с оттяжкой по мягкому месту. Чего-чего, а силы у физрука хватало. Ладонь, как лопата.

Чему нас учили? Я знаю, что вы хотите узнать. Нет, никаких идеологических дисциплин нам не преподавали. Да и по линии Гитлерюгенда, куда мы автоматически переходили с четырнадцати лет, с нами в училище никакой работы не вели. Наверно, в Школах Адольфа Гитлера обучение выглядело иначе, но я там не был, а, потому, и сравнить не могу. Конечно, истории, начиная с 1848 года, и, частично, географии нас учили несколько по-другому, чем сейчас. Но это и все. А, так, обычная школьная программа: кроме истории, географии у нас были немецкий, английский. Очень много времени отводилось на спорт, а, также, музыку. Это, во-первых, хор, затем, каждый из нас должен был научиться играть на музыкальном инструменте; на выбор предлагались фортепиано, скрипка или флейта. Не чувствуя в себе музыкальных способностей, я выбрал флейту: казалось, будет полегче.

Раз в десять дней или в две недели училищный хор давал выездные концерты в лазаретах для раненых и медсестер. Мы пели, конечно, «Deutschlandlied», народные и патриотические песни. Но наибольший успех неизменно сопутствовал шуточному репертуару, песенкам вроде «Je hoeher der Affe steigt. Je mehr er den Hintern zeigt“ («Чем выше взбирается обезьяна, тем лучше видна ее задница» – старая немецкая поговорка + начальные строфы шуточной песенки). Зал взрывался от хохота, нас без конца вызывали на «бис».

Иных солдат доставляли в зал на носилках. Мы насмотрелись на тяжелейшие раны и увечья. Для впечатлительных подростков это нелегко. Настроение после концертов бывало, порой, подавленным. Перспектива самим когда-то попасть на фронт в такие минуты не вызывала большого воодушевления.

Вообще же, о войне, шедшей где-то далеко, вспоминали нечасто. В Либентале продолжалась обычная мирная жизнь. Ни радиоприемника, ни газет в интернате не имелось. Наши представления о том, что происходило вовне, были довольно неопределенными. С войной мы встречались на каникулах, в Берлине – город продолжали бомбить.

Два раза в год нас посылали на сельскохозяйственные работы. Летом – на три недели, после них полагались каникулы такой же продолжительности. Мне повезло: родители имели официально зарегистрированное сельскохозяйственное предприятие. Я мог жить дома целых полтора месяца. Однако, осенью, на уборку картофеля, мне приходилось ехать со всеми. Нас направляли в крестьянские хозяйства в окрестностях Бреслау (ныне Вроцлав). Здесь как-то раз произошло столкновение с поляками-цвангсарбайтерами (Zwangsarbeiter, т.е. принужденные рабочие; в России больше известен термин остарбайтер, обозначающий одну из категорий принужденных рабочих) или - гастарбайтерами (Gastarbeiter), также участвовавшими в уборке урожая. Картофельный комбайн, когда движется медленно, укладывает растения с клубнями примерно на расстоянии 1,2 метра от борозды. Поляки, чтобы досадить нам, гнали машину на предельной скорости – картошка отлетала далеко – метра на три – в сторону. Пришлось с ними круто поговорить. Работа и без того была мучительной. Ее окончание воспринималось с большим облегчением. Почвы в тех местах глинистые. Уже просто ходить по полю в сырую погоду трудно. Помню, как надрывались под тяжестью корзин с картофелем – силой мы еще уступали взрослым.

В 1942 году Имперское министерство науки, воспитания и образования спохватилось, что столица не имеет собственного педагогического училища. В следующем году такое училище было создано, оно открылось в здании гимназии неподалеку от нынешнего театра Фольксбюне (Volksbuehne – «Народная сцена»). В результате, на Пасху 1943 года все наше землячество перевели из Либенталя в Берлин для продолжения обучения на родине.

В 1942 году Имперское министерство науки, воспитания и образования спохватилось, что столица не имеет собственного педагогического училища. В следующем году такое училище было создано, оно открылось в здании гимназии неподалеку от нынешнего театра Фольксбюне (Volksbuehne – «Народная сцена»). В результате, на Пасху 1943 года все наше землячество перевели из Либенталя в Берлин для продолжения обучения на родине.

С переездом в Берлин сразу же начались проблемы. В Либентале мы находились на полном довольствии. Здесь о нас никто не заботился. Мы оказались лишними едоками в семьях, и без того испытывавших трудности военного времени. Родители не преминули заявить протест училищному руководству.

Появились первые «нарушители», приходившие на занятия в гражданском. Последовали взыскания – для руководства это являлось серьезным проступком. Форма Гитлерюгенда не пользовалась популярностью у девушек – они охотней гуляли с гражданскими или с солдатами. Для нас в том возрасте вполне достаточно, чтобы невзлюбить ее, при любой возможности переодевались в гражданское. К тому же стояло лето. Жара, духота. Городской транспорт ходил постоянно переполненным до предела; пассажиров заталкивали внутрь, как в Китае. Обливаться потом в форменной коричневой рубашке не хотелось.

Летом 1943 года начались массированные бомбардировки Берлина, затмившие все прежде виденное – сравнивались с землей целые кварталы. Нередко, по причине завалов, добраться из Шпандау до центра было невозможно, приходилось пропускать занятия. Настроение горожан было несколько подавленным. Общаясь в кругу родни, мы ощущали перемены. От эйфории, царившей в дни победы над Францией, не осталось и следа.

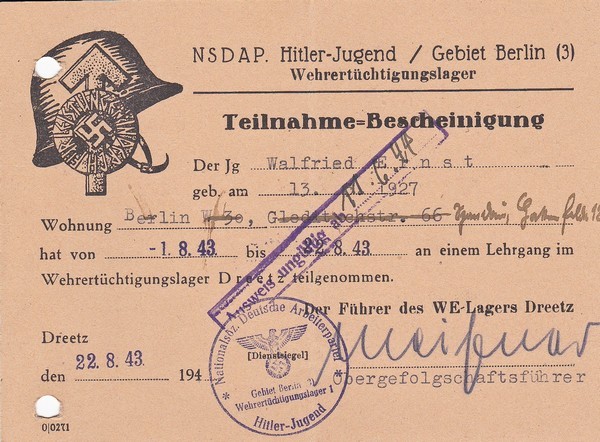

Тем же летом, в августе, я побывал в т.наз. Лагере закалки для обороны (Wehrertuechtigungslager) в местечке Дреетц (Бранденбург). В училище большое внимание уделялось нашему физическому развитию, однако, военного дела, как такового, нам не преподавали. Допризывная военная подготовка проходила целиком по линии Гитлерюгенда в лагерях, подобных Дреетцу. Обычно в них призывали на месячный срок. Было ли пребывание в Лагерях закалки обязательным для всех членов Гитлерюгенда? Полагаю, что нет: иначе мне не пришлось бы столкнуться в конце войны со сверстниками, не умевшими ходить строем. Состав в лагере был пестрым, наряду с нами было немало молодых людей, не имевших нашего интернатского опыта, и я должен сказать, что мы смотрелись на их фоне очень и очень неплохо.

Чему нас обучали в лагере? Здесь также было достаточно спорта: бег на сто и тысячу метров, прыжки, толкание ядра. Наряду с этим мы занимались строевой подготовкой, нас учили ползти, окапываться, преодолевать препятствия, обращаться с противогазом, маскироваться. Много стреляли из пистолета и винтовки – автоматов, ручных пулеметов нам не давали – , метали учебную гранату на расстояние и в цель (это называлось «Keulenwerfen» – «бросать дубинки»). Нас вновь обучали читать карту, ходить по азимуту, определять дистанцию и ориентироваться на местности. Мы учились правильно укладывать ранец. В программу входил марш на 10 километров с десятикилограммовой выкладкой. Особое внимание обращалось на отдачу рапортов, устную передачу донесений.

В лагере мне вручили серебряный значок гитлерюгенда (HJ-Leistungsabzeichen in Silber). Чтобы его заслужить, необходимо было выполнить военно-спортивные нормативы, как, например, метнуть гранату дальше, чем на тридцать метров, и, в цель, из пяти попыток не менее трех попаданий в круг диаметром 4 метра с 22-метровой дистанции; уложиться на стометровке в четырнадцать с половиной секунд; толкнуть пятикилограммовое ядро за отметку в семь метров; проплыть 300 метров за двенадцать минут; пройти 20 километров без выкладки, уложившись в четыре часа; правильно описать два хорошо видимых пункта на карте масштабом 1:100 000; отыскать две легких цели и две цели средней сложности на расстоянии 300 метров; трижды определить расстояние (диапазон 50 – 500 метров, допустимая ошибка в пределах 30%); передать устное донесение на триста метров с указанием времени, места и сил (противника); выйти на исходное положение в пункт, находящийся на удалении более двухсот метров, при условии, что путь находится под наблюдением противника и т.д.

Этим дело не ограничивалось: необходимо было также правильно ответить на т.наз. «мировоззренческие» вопросы. Вот некоторые из них:

- Назови какое-либо государственное расово-политическое мероприятие и объясни его значение;

- Что ты знаешь о значении и задачах немецкого крестьянства?;

- На что ты должен в повседневной жизни обращать внимание, чтобы сохранить здоровье и работоспособность? – Сложный вопрос. Наверно, реже напиваться.(Смеется);

- Изложи свое мнение по поводу крупных политических событий последнего времени – Здесь проверялось, читаем ли мы газеты; требовалось держать в памяти, по крайней мере, актуальные заголовки;

- Отечество может потребовать от нас готовности, если надо, пожертвовать жизнью в борьбе за наш народ. Почему?

- Во время войны, помимо воинской повинности, каждый немецкий мужчина и каждая немецкая женщина обязаны отдать все силы для Отечества. Почему?

Эти «почему»-вопросы являлись вопросами-ловушками. На них резались. Но не мы, ребята из педучилища. У нас язык был хорошо подвешен.

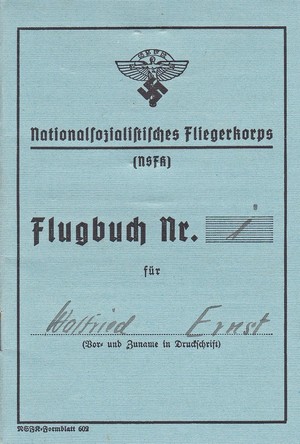

Кроме серебряного значка, я сдал нормативы на пловца-спасателя и планериста. Удостоверения сохранились до сих пор благодаря матери. В конце войны она закопала все семейные документы в огороде и так они пережили смутное время.

Из-за бомбежек эпизод с учебой в Берлине завершился уже осенью 1943 года. Нам объявили, что продолжение занятий в городе невозможно, нас опять переводят в интернат в сельской местности. Так я попал в Рогазен, округ Оборник, Вартеланд, Западная Польша, (ныне Рогозьно), в старое, еще с прусского времени, учебное заведение, в составе сильно поредевшей группы товарищей. Из 28 человек, прибывших в Берлин из Либенталя, едва ли не треть отсеялась, решив, невзирая на бомбы, остаться дома: кому нравится в семнадцать лет жить в интернате? После войны мне приходилось встречать некоторых из бывших соучеников, в основном, они тогда устроились на работу в банках, сберегательных кассах.

Преподавателями на новом месте работали выходцы с Рейна – из Кельна, Дюссельдорфа – , на их родине многие учебные заведения прекратили существование в результате бомбежек. Благодаря легкости и жизнерадостности рейнцев порядки в Рогазене отличались от прусского устава Либенталя большей человечностью, со строгостью здесь не перебарщивали. Оттого, что кто-то в одиннадцать не лежал в постели, еще не наступало светопредставления, в то время, как в Силезии отсутствовать в постели через полчаса после отбоя являлось едва ли не государственным преступлением. Со всеми преподавателями мы были на «ты», кроме нашего физрука: тот требовал, чтобы к нему обращались «камерад Кротки». Мне повезло встретиться с ним вновь много позже. В 90 лет «камерад Кротки» все еще работал учителем физкультуры в ГДР.

В Рогазене я завершил четырехлетнее обучение в педучилище. Дипломную работу я писал по теме: «Африка как (сырьевой) придаток Европы». Сегодня такая тема не пойдет, но, положа руку на сердце, разве отношение европейцев к Африке не на словах, а на деле радикально изменилось? Училищный диплом давал мне право после войны – чем она закончится, в то время не знал никто – поступить в педагогический институт сроком на два семестра. Окончив их, я приобретал диплом учителя Народной школы, что и являлось конечной целью обучения.

Летом 1944 года я проработал три месяца (с июня по август) в учебном лагере Нордвальде в Бомблине, неподалеку от Оборника. В то время русских фольксдойче расселяли на территории Польши. Считалось, что им недостает многих культурных навыков уроженцев метрополии. Лагерь был создан со специальной целью ликвидации дефицитов, имевшихся у молодых фольксдойче. Он располагался в конфискованном поместье польских аристократов. Население постоянно менялось. На смену убывшим поступали новые партии. Моя задача состояла в обучении плаванью и навыкам спасения на воде. Параллельно я и сам обучался на инструктора, удостоверение мне, однако, могли выдать лишь по достижению совершеннолетия.

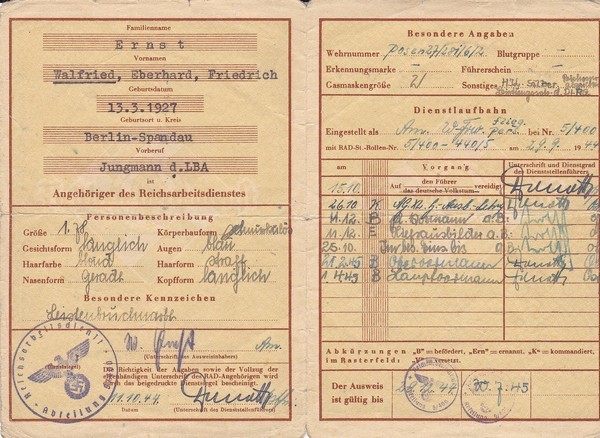

Из Нордвальде меня направили на работы по укреплению оборонительных сооружений Восточного вала. Отработав положенный срок, я заехал последний раз в училище с тем, чтобы забрать документы. Там на мое имя уже лежала повестка в Имперскую службу труда.

( Имперская служба труда (Reichsarbeitsdienst (RAD)) – военизированная организация в Третьем рейхе, элемент национал-социалистической системы воспитания молодежи. Каждый юноша в возрасте 18 – 27 лет был обязан перед призывом в вермахт отработать шесть месяцев в рядах RAD. В 1939 году аналогичная организация была создана и для девушек. В ходе войны RAD первоначально выполняла задачи строительных войск вермахта. Постепенно эта деятельность сворачивалась, ее место занимала подготовка воинского пополнения. После покушения на Гитлера в июле 1944 года вся общевоинская подготовка молодого пополнения (Rekrutenausbildung) была окончательно передана в RAD с тем, чтобы высвободить солдат для фронта. Одновременно сокращался срок службы (до трех месяцев, в самом конце – даже до трех недель) и отменялись исключения и отсрочки, к примеру, для студентов. Призыв в RAD являлся т.о. ни чем иным, как призывом на учебные сборы. Начиная с 1942 года, отдельные подразделения RAD привлекались к участию в боевых действиях, в частности, к борьбе с партизанами на оккупированных территориях. Другие были задействованы в противовоздушной обороне. Три дивизии RAD участвовали в боях за Берлин. Хуже вооруженные и не имеющие боевого опыта, они понесли большие потери, особо себя не проявив. Форма военного образца; на левом рукаве, под нашивкой с номером части – повязка со свастикой. Не путать с организацией Тодта, где работали заключенные, военнопленные, цвангсарбайтеры, и с фольксштурмом, куда набирали шестнадцатилетних школьников и стариков от шестидесяти лет.)

Лагерь RAD, куда мне предстояло явиться, входил в состав т.наз. Арбайтсгау 3, центральное управление которой находилось в Шванингине (ныне Сважендз) под Позеном (ныне Познань). Он располагался на берегу Варты, в том месте, где она делает изгиб, приблизительно в районе Конина, километрах в ста от Позена. Названия местечка по соседству я, кажется, и тогда не знал, поэтому определить местонахождение лагеря точнее мне сегодня затруднительно.

Это был большой огороженный и охраняемый лагерь барачного типа. Помимо отдельных бараков для начальства, столовой, охраны, хозслужб – ряды бараков для рядового состава. На каждые четыре барака приходился плац для построений. Кроме этого на территории лагеря находились большой учебный плац и стрельбище. Спортивного зала не было, спортом занимались на воздухе. Просторные бараки внешне напоминали типовые здания филиалов торговой сети «Лидл», лишь построены были примитивней. Зайдите в «Лидл» и попытайтесь вообразить, что полок с товарами нет, на их месте – ряды коек, и вы получите представление о том, как мы жили.

Когда я в первый раз появился там, оказалось, нас не ждали. Партия, которую мы должны были сменить, еще не ушла. Нам предложили на выбор присоединиться к другой части или отправиться еще на две недели домой. Как вы думаете, что мы выбрали? Разумеется. С превеликим удовольствием воспользовались неожиданным отпуском.

Во второй раз к нашему приезду все было готово. Нас распределили по баракам. Мы получили форму, повседневную и парадную. Самой примечательной частью парадной формы была высокая шапка, в просторечии называвшаяся «жопа с ручкой» (Arsch mit Griff ): эмблема над козырьком, в самом деле, здорово смахивала на изображение ягодиц.

Эмблема RAD – лопата в обрамлении колосьев. Но вот как раз лопаты я там в руках не держал, не приходилось. Да и остальным лопат не выдавали, никаких работ не производили. В лагере занимались исключительно военной подготовкой. Она имела свои особенности в сравнении с Лагерем закалки для обороны. Карты, хождения по азимуту здесь не было вовсе. Занятия на местности сводились к навыкам маскировки, передвижению ползком, бегу в противогазах, преодолению препятствий. Много стреляли. В основном же занимались строевой подготовкой. Спорта было мало.

Самое разительное отличие от Дреетца заключалось в почти полном отсутствии политико-воспитательной работы. Если там весь инструкторский персонал состоял из функционеров, занимавших не последнее место в иерархии Гитлерюгенда, убежденных национал-социалистов – то люди RAD, большинство в возрасте 40 – 60 лет, относились к господствовавшей идеологии, в лучшем случае, безразлично. Конечно, среди них были и члены партии, но не по убеждению, а по карьерным соображениям. Если в Лагере закалки т.наз. «мировоззренческим» вопросам придавалось даже большее значение, чем сдаче военно-спортивных нормативов – то те немногие политико-воспитательные беседы, которые в лагере RAD проводились, выглядели отмазкой или даже пародией на идеологическую работу. Так, один из «воспитателей», по рангу унтерфельдмайстер (рядовой RAD назывался арбайтсман, далее, по восходящей, иерархия выглядела следующим образом: форман, оберформан, хауптформан, труппфюрер, обертруппфюрер, унтерфельдмайстер, фельдмайстер, оберфельдмайстер, арбайтсфюрер, оберарбайтсфюрер, оберстарбайтсфюрер, генераларбайтсфюрер, обергенераларбайтсфюрер, райхсарбайтсфюрер), беседовал с нами исключительно о венерических болезнях – это был его конек.

Благодаря хорошей общей подготовке я быстро выделился, был переведен в учебку (Ausbildungseinheit), откуда через месяц, 11 декабря 1944 года, вышел форманом и сверхштатным инструктором (Hilfsausbilder). Последнее очень существенно, т.к. можно было закончить «просто» форманом. Пребывание в RAD завершалось вручением мобилизационного предписания (Gestellungsbefehl). Партия, с которой я призывался, получила повестки в середине января 1945 года – я, в качестве инструктора, был оставлен в лагере готовить следующую. Для меня все складывалось прекрасно.

Как и в Либентале, в лагере RAD не было ни приемников, ни газет. О положении на фронтах мы знали по слухам. В моем окружении – всерьез или нет – никто не сомневался в том, что Германия победит. Я верил в победу искренне. До последнего дня. Все же торопиться с отправкой на фронт как-то не хотелось. Похоже, не иначе думали и остальные. Во всяком случае, вербовщики из Ваффен-СС уехали от нас практически ни с чем: присоединиться к ним согласились единицы. Хотя определенную роль здесь могло сыграть и то, что Ваффен-СС у молодежи не котировалась. Почти любой призывник, имей он такую возможность, выбрал бы Кригсмарине или Люфтваффе – эти рода войск были очень популярны. Я уже раньше, через дальнего родственника, работавшего счетоводом в управленческом аппарате RAD, был предупрежден о предстоящих визитах вербовщиков – тогда такая вербовка называлась в просторечии Heldenklau (буквально – «умыкание героев»). Родственник советовал держаться от них подальше.

25 января 1945 года запомнилось мне на всю жизнь. «Вы знаете, какой сегодня знаменательный день?, – заявил наш «клоун»-весельчак, забавлявший товарищей, – Нет? Осталось ровно пять дней до очередной годовщины прихода фюрера к власти!... И вот теперь мы здесь...» Среди ночи нас подняли по тревоге: русские объявились в паре километров от лагеря. Рассвело и мы смогли отчетливо разглядеть в бинокль вражеских солдат, сидевших на броне танков. Очевидно, прорыв русских на этом участке явился полной неожиданностью: по дороге, без всякого охранения, шли два транспорта вермахта. Прямо на пушки. Водители явно не подозревали об опасности. Бах! Бах! – и машины вспыхнули факелами.

Ситуация создалась критическая. Нас могли взять голыми руками: в самом лагере, кроме инструкторов, обороняться было некому. Остальные еще учились ходить строем. Накануне нам раздали винтовки французского производства, как минимум в полтора раза длиннее немецких. Мы толком не успели с ними разобраться.

На наше счастье, русские танки, не развив наступления, остановились. Лишь изредка в нашу сторону постреливали. Один из выстрелов пришелся по церковной колокольне соседнего местечка – она была полностью разрушена. Рассказывают, так делалось всегда. При занятии населенных пунктов первым делом били по колокольне.

В спешном порядке нас вывели из лагеря. Наше место заняли солдаты Ваффен-СС, готовившиеся к обороне. Мы получили приказ, по льду – стоял двадцатиградусный мороз – переправиться на другой берег и двигаться на Позен. Уже через несколько километров люди, непривычные к тяжелым маршам, начали отставать. Строй распался. Марш, поначалу организованный, обернулся беспорядочным бегством. Бежали мелкими группами. Когда я с несколькими товарищами, измученный, голодный и оборванный, наконец, добрался до Позена, там уже знали, что мы понесли большие потери. Многие не смогли оторваться от русских. Люди попали в плен или погибли. Наша часть, как я тогда думал, больше не существовала.

В самом Позене, удивительным образом, не было видно ни одного солдата вермахта. В лагере, куда нас определили, находилась лишь необученная молодежь. Я пробыл в нем недолго, вскоре получив командировочное предписание в Регенсбург. Командировка была выписана без даты прибытия и я воспользовался этим, чтобы побывать дома. На всякий случай, у меня было готово оправдание: мол, опоздал на поезд или поезда не ходили, хотя они и ходили в то время еще совершенно нормально, по расписанию. В дороге меня, однако, никто не проверял и, по прибытии на новое место службы, мне также никто не задавал вопросов. Так, что врать не пришлось. В Регенсбурге меня повысили в звании, я стал оберформаном (21 февраля 1945 года). Здесь же я получил неожиданное задание – кому ни рассказываю, чем я занимался в конце войны, все только качают головой.

Мне выделили десять человек, с ними я отправился в селение под Регенсбургом. Нас устроили в местной школе. Спали на полу, укрывшись шинелями. Питание обеспечивал бургомистр. Наутро появился старший лесничий, мы поступали в его распоряжение. Тут-то и выяснилось, что нас прислали для заготовки крепежного леса. Лесничий показал нам, как будет помечать деревья, мы же должны были их валить, очищать от веток и сучьев, распиливать и аккуратно складывать штабелями. Не сдержав удивления, я спросил: «Кому это сейчас нужно?» Он ответил: «Сам не знаю. Но, приказано – будем заготавливать.» Так и получилось, что где-то шли смертельные бои, а я, с десятью крепкими молодыми ребятами, занимался заготовкой крепежного леса.

Все когда-то кончается, завершилась и эта командировка. Возвратившись в Регенсбург, я доложил о выполнении задания. Парней, бывших под моим началом, отправили по домам ждать призыва в вермахт, мне же было приказано направляться в мою старую часть. «Но ее уже нет!»,- удивился я. Оказалось, ничего подобного, моя часть была жива и дислоцировалась в Эрерсбахе, Оберпфальц – название местечка я слышал впервые.

Сейчас его уже не найдешь на карте: при расширении рейнско-майнского канала в 1960е годы оно было затоплено, жителей переселили. Тогда же это была беспросветная глушь. В стороне от дорог. Нравы патриархальные. Население – старики, женщины, дети – католическое, церковь пользовалась непререкаемым авторитетом. В сравнении с Берлином – другая планета.

В части я был встречен как родной. По случаю возвращения блудного сына 1-го апреля 1945 года меня произвели в хауптформаны – выше по рангу были только постоянные служащие RAD, получавшие зарплату. Впрочем, и того, что я получал как хауптформан – одну марку пятьдесят пфенигов в день – в то время вполне хватало: булочка стоила пять пфенигов, сдоба – десять пфенигов. Мне отвели место для проживания в бараке начальства, чем я – мне только что исполнилось восемнадцать лет – невероятно гордился.

Неподалеку от нас располагалась эсэсовская часть. Никакой охоты за дезертирами, тем более, ни одной казни лично я не наблюдал. И не слышал ни о чем подобном. Да и в тех католических местах подобные расправы были вряд ли возможны: они обязательно привели бы к возмущению населения.

Вскоре по прибытии мне пришлось стать свидетелем трагических событий – массированного налета авиации противника на соседний городок Ноймаркт, где находились какие-то оборонные предприятия. Это было, помнится, в конце марта, во второй половине дня. По инструкции, при воздушной тревоге нужно было запереть все двери бараков, очевидно, чтобы создать у летчиков впечатление, что лагерь покинут, и проследовать в убежище – крытые окопы за пределами лагеря. Вся армада, летевшая на Ноймаркт, прошла в низком полете над нашими головами – незабываемое зрелище. Я насчитал где-то 250 американских и канадских тяжелых бомбардировщиков, за точность, конечно, не ручаюсь. Несмотря на то, что двери мы позапирали, они все же скинули на нас пару бомб, разорвавшихся в лесу неподалеку и не причинивших никакого вреда. Городу, до тех пор не тронутому войной и совершенно беззащитному – там не было ни одной зенитки, наши самолеты уже давно не показывались – повезло меньше. Очевидцы рассказывали, он был превращен в пустыню.

Наслаждаться начальственным положением мне удалось недолго. Я заболел корью – детской болезнью, протекающей у взрослых очень тяжело. Температура зашкалила за сорок. Когда меня укладывали на крестьянскую подводу, чтобы отвезти в больницу, я был едва в сознании. Пришедший попрощаться, командир части, оберстарбайтсфюрер, произнес в утешение: «Не бойся, сынок, монашки поставят тебя на ноги.»

Он оказался прав, в местной лечебнице, принадлежавшей католическому ордену, меня действительно поставили на ноги. Пока я валялся на больничной койке, закончилась война. Ее завершение, как нарочно, в тот момент, обошлось мне, при начислении пенсии, в полгода трудового стажа. У меня сохранились все документы RAD, отсутствовала лишь итоговая отметка о вручении мобилизационного предписания. На этом основании мне отказали. То, что война закончилась, чиновников абсолютно не интересовало: нет положенной бумажки – нет стажа. Мы – в Германии, бюрократической стране чудес.

Наши места оказались под американцами. При выписке я неожиданно получил гражданскую одежду: опасаясь за меня, монахини сожгли форму. Не зная, куда податься, я, в гражданском, но с документами RAD, вернулся в часть. Лагерь был оставлен. Никто из местных не имел понятия, куда исчезли наши люди. В один прекрасный день они попросту испарились. Эсэсовцев также не было: за две недели до появления американцев они ушли в сторону Альпийской крепости («Альпийская крепость» оказалась впоследствии такой же фантазией национал-социалистической пропаганды последних дней войны, как и партизанское формирование «Вервольф»). Весь регион достался американцам без боя, лишь кое-где, по слухам, произошли мелкие стычки.

Я заночевал, один в совершенно пустом лагере. На следующий день он был занят под лазарет для раненых немецких солдат. Главврач (Oberfeldarzt) сначала обрадовался моему появлению: помощников не хватало. Однако, уже через несколько дней, он, боясь американцев, поспешил от меня избавиться. Верфольф сильно занимал в то время воображение оккупационных властей, за каждым пнем в окрестных лесах им мерещились партизаны. Я выглядел слишком подозрительно. Никому не хотелось неприятностей.

Местный бургомистр определил меня работником в крестьянское хозяйство – так я временно превратился в пастуха. В стаде насчитывалось 78 коров – как хозяйских, так и от соседей. Первыми словами хозяйки при встрече были: «Надевай рубаху получше!» «Зачем?»,- удивился я. – «Пойдешь в церковь!». Самым тяжелым в сельской жизни была для меня не работа. На всю округу я был единственным молодым парнем, а, следовательно, и на прицеле у девиц на выданье и их мамаш. Другой, может, и позавидовал бы. Мне же совсем не улыбалась перспектива остаться навечно в глуши, связав себя, не дай бог, ребенком. Такая опасность представлялась вполне реальной. На каждом шагу я рисковал попасть в расставляемые силки и капканы. Наблюдая за тем, как я отбиваюсь от назойливых ухаживаний, местный священник составил обо мне ложное мнение. Я представлялся ему высоконравственным юношей. Так возникла еще одна проблема: он не давал мне проходу, убеждая поступать в семинарию.

На счастье, мне удалось установить контакт с родственниками в Хильдесхайме и, с их помощью, 28 ноября перебраться через «зеленую границу» в районе Тюрингского леса. В самом конце ноября я возвратился домой, а 3 декабря уже работал сверхштатным учителем (Hilfslehrer) географии в женской школе.

С трудом верилось, что все это когда-то удастся вновь отстроить. Тогда же мне впервые пришлось столкнуться с питанием по карточкам. Везде, где я побывал до тех пор, кормили хорошо. У крестьян я вообще жил роскошно: парного молока, ветчины, домашних колбас вдоволь. В училище питание было четырехразовым. В нашем рационе присутствовали мясо, рыба, молоко, яйца, овощи и фрукты по сезону. Правда, по условиям военного времени, приходилось пить эрзац-кофе, масло часто заменялось маргарином, хлеб нам давали все время одного сорта. Однако, всего было в достатке. Десерт полагался лишь раз в неделю, по воскресеньям. Здесь выручали родители, жившие по карточкам, но явно не голодавшие: они пересылали нам свои карточки на сладости (Kuchenkarten). Конечно, молодые люди, проводящие много времени на воздухе, в занятиях спортом, вечно хотят есть. Но это совсем другое дело.

В послевоенном Берлине я почувствовал на себе, что такое недоедать. Детей слегка подкармливали: на большой перемене я, в фартуке, с черпаком, разливал своим ученицам суп из бачка. Взрослым приходилось несладко. Меня спасало то, что я не курил, а то бы совсем загнулся. Полученные по карточкам английские сигареты обменивались на черном рынке на картошку, маргарин, хлеб. Впоследствии, во время блокады Западного Берлина, подобное пришлось пережить вновь. Я тогда как раз женился. Моей супруге приходилось вставать по ночам, чтобы погладить белье: свет в нашем районе давали лишь с часу до трех ночи.

8 мая 1945 года явилось освобождением для тех, кто сидел, или, как знакомые моей матери, должен был годами скрывать свои убеждения. Для подавляющего большинства приход победителей означал оккупацию. Тем более, что никаких «свобод» не ощущалось. Всем распоряжались оккупационные власти. В советской зоне – особые лагеря. Кое-кто из моих знакомых туда угодил; один, помнится, был каким-то «фюрером» в Гитлерюгенде. Да и, позднее, при Аденауэре, Штраусе, режим был жестким, откровенно авторитарным. Что же это за «освобождение», если свободой и не пахнет?

Во всех секторах свирепствовала цензура: газеты выходили с многочисленными пробелами на месте запрещенных статей. Уже тогда проявились идеологические расхождения между союзниками: то, что разрешалось и, даже, поощрялось в одном секторе, запрещалось в другом. В британском секторе, куда относился Шпандау, особенно терпела от цензуры газета «Нойес Дойчланд», нередко номер состоял из пустых страниц. За это я ее полюбил. И вот почему. Бумаги не было. Я договорился с хозяйкой газетного киоска. Она вырезала для меня пустые страницы из «Нойес Дойчланд» – мои ученицы писали на этих листках контрольные работы. Карандаши для них я добывал на черном рынке.

В последние месяцы учебы в Рогазене царил хаос, ему я обязан тем, что позднее избежал крупых неприятностей. Как оказалось, в других училищах, нормально, как Либенталь, работавших до самого конца, документы на выпускников автоматически направлялись в региональные отделения НСДАП, где молодых людей скопом принимали в партию. Согласия никто не спрашивал: учителям полагалось быть партийными. С нами, из-за царившей неразберихи, такого проделать не успели. Во времена денацификации все бывшие члены НСДАП изгонялись из школ. Мой коллега, также внештатный учитель, закончил училище где-то под Кенигсбергом на год раньше меня. О своем национал-социалистическом прошлом он не подозревал до момента, когда его уволили. Все заверения – он не подписывал никаких бумаг, сроду не держал в руках партийного билета – ему нисколько не помогли, его вычистили вместе с остальными. Он нанял адвоката. Тот, ознакомившись с делом, отказался: ничего не поможет, у них все списки. Англичане были в этом отношении строги. А вот американцев совсем не интересовало, в какой ты, там, состоял партии, каким «фюрером». На это им было глубоко наплевать.

Как сложилась послевоенная жизнь? В 1949 году я отучился в пединституте, получил диплом; сдал, затем, экзамен на учителя реальной школы; работал учителем географии в реальной школе; позднее, с 1963 по 1974 год, директором одной, затем другой реальной школы, обе в Шпандау; в 1974 году перешел на работу в муниципалитет берлинского района Нойкельн в качестве старшего советника по школьному образованию (leitender Schulrat), здесь в моем подчинении находились 37 школ и 3300 учителей. С 1989 года на заслуженной пенсии.

Следуя семейной традиции, вступил в ряды социал-демократической партии; в ней состою до сих пор. В связи с пятидесятилетним юбилеем членства в СДПГ меня поздравил и вручил мне подарки лично Франц Мюнтеферинг, в то время занимавший пост Генерального секретаря партии. Фотография с ним висит у меня дома на почетном месте.

В 1954 году мы с друзьями основали добровольное общество содействия краеведческому музею в Шпандау (Heimatkundliche Vereinigung Spandau 1954 e.V. - Foerderkreis Museum Spandau - Spandauer Geschichtsverein). Из отцов-основателей в живых остался я один. В лучшие годы общество насчитывало до 800 членов, сегодня, примерно, 350. Мы организуем экскурсии по крепости Шпандау, выпускаем краеведческую литературу. 25 лет подряд являлся председателем общества, пока возраст не вынудил уступить место более молодым. Однако, я до сих пор раз в неделю хожу на заседания правления и, по мере сил, участвую в работе. Среди книг, выпущенных нами, был и сборник воспоминаний очевидцев о приходе русских в Шпандау. Книга разошлась мгновенно.

Ближайшие планы? Хочу съездить в Либенталь, посмотреть еще раз места, где прошли два, в целом, счастливых года моей юности.

| Интервью, лит.обработка, комментарии: | В. Кузнецов |