Я родился третьим из семи детей моих родителей 3-го июля 1926 года в Гросс Аркер возле Геры. Мой отец был рабочим на кирпичном заводе, моя мать - домохозяйка. Отец был коммунистом. Он родился в 1902 году в под Лейпцигом, и, юношей, работал на большом химическом заводе Leuna. В 1923-м году, когда ему был 21 год, он участвовал в восстании на заводе. И, как коммунист, был выслан из земли Саксен-Анхальт. Поэтому он переехал из Саксен-Анхальта в Тюрингию. Во время войны ему было около 40-ка лет, это не лучший возраст для солдата, к тому же он был глава большой семьи, семеро детей, и когда его пытались призвать в армию, его предприятие дало ему бронь. Жили бедно. В шесть лет я пошел в народную школу. В 14 лет я начал учиться на слесаря по машинам. Три года посещал профессиональную школу и три года среднюю профессиональную школу. Но ее я не закончил, потому что мне пришла повестка из Имперского трудового агентства. Разумеется я был в Юнгфольк и Гитлерюгенде. Там были, в принципе, 99,9 процентов детей, хотели они этого или не хотели.

В каком подразделении Гитлерюгенда вы были?

В самом обычном подразделении. Там еще были летчики, моряки, радисты и мотористы, водители, но я был в обычном подразделении. Как член Гитлерюгенда, я был воодушевлен все новыми победами немецкой армии. Польша была покорена за 17 дней, Франция за 6 недель, страны Бенилюкса, Голландия, Бельгия, были сметены с дороги, мы думали, что так будет и в России. Я не думал о том, что там умирают люди, не только солдаты, но и гражданские, дети, и о том, что там из-за войны возникают нужда и голод, я тоже не думал. Когда я был подростком, когда мне было 12 -13 лет, я зарабатывал карманные деньги тем, что разносил газеты. У нас в деревне жило 2000 человек, я всех знал, я знал всех, кто были в партии, потому что у них на двери висел белый эмалевый нацистский значок, со свастикой, и там было написано "Германия здоровается словами "Хайль Гитлер"". Тогда я знал, что когда я позвоню или постучу, и меня пустят в дом, мне нужно говорить "Хайль Гитлер", обычно я говорил "Гутен Таг". У моего отца было поле. В воскресенье 22-го июня 1941 года мы с моим отцом, я с ручной тележкой, а он с косой, пошли туда косить траву для кроликов. Там, у забора, стоял его коллега по работе Мартин. Германия как раз объявили войну России. Мой отец сказал ему: «Мартин, Гитлер совсем уже сошел с ума». А тот ответил моему отцу, что это конец Германии. Я, как 12-летний член Гитлерюгенда, подумал: «Что там мелят эту два старичка? Что они понимают?!» Но они оказались правы.

Вы жалели, что на вас, может быть, войны не хватит?

Нет. Я никуда добровольцем не записывался. Отец мне говорил, чтобы я никуда не записывался добровольно. Когда я учился на слесаря, мы должны были в течении шести недель проходить обучение в лагере предварительной военной подготовки Гитлерюгенда. Мы жили в бараках учебного военного лагеря Отров. Нас обучали раненые унтер-офицеры, читать карту, ориентироваться по компасу, учили стрелять, окапываться - полная начальная военная подготовка. Тогда отец мне сказал: «Даже когда станешь солдатом, никогда не вылазь вперед, не будь крайним ни сзади, ни слева, ни справа». Я запомнил эти слова и я всегда держался в середине. Во время «марша мертвых» из Берлина во Франкфурт-на-Одере я тоже был в середине. Я не могу вам сказать, сколько народа там застрелили… Если бы меня там тоже застрелили, я бы лежал на кладбище в Хальбе, и кто бы мной интересовался? «Ах, он хорошо учился в школе и был хорошим товарищем!»... Кого это интересует? Он был использован в преступном и бессмысленном деле…

|

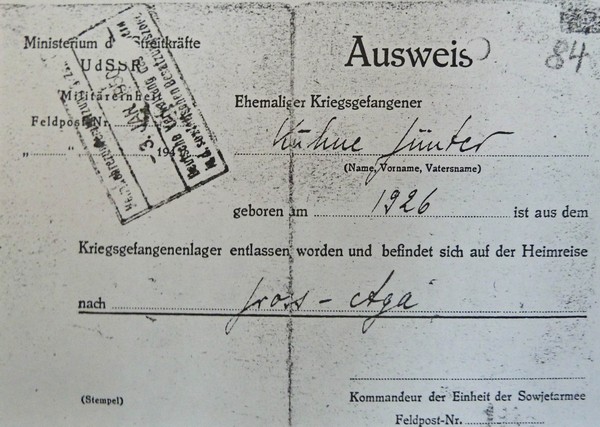

Вот это я написал моей матери к 30 октября 1949-го года. У моей матери день рождения 30 октября, открытка пришла вовремя, моя мать очень обрадовалась. Да, это я сам нарисовал |

В октябре 1943-го года, после окончания моего профессионального обучения, я был призван в Имперское трудовое агентство. В Вестфалии на аэродроме, где базировались боевые самолеты, которые, в основном, летали в Англию, мы строили каменные заграждения. Через шесть месяцев, в марте 1944-го года, я вернулся домой, а там уже лежала повестка в военно-морские силы. 1-го апреля 1944-го года я прибыл в 24-ый морской учебный батальон [Schiffstammabteilung], располагавшийся в голландском городе Бреда. Сначала прошли шестинедельную базовую пехотную подготовку. После нее я, как подготовленный слесарь по машинам, обучался на моториста подводных лодок. Но подводных лодок для нас больше не было. Когда наше базовое обучение в кригсмарине, по окончании которого я стал механиком тяжелых машин, было окончено нас, без нашего согласия, передали в дивизию Ваффен СС "Гитлерюгенд". Мы сдали нашу военно-морскую форму, и 20-го июля 1944-го года, в день покушения на Гитлера, весь морской учебный батальон, 600 человек, был передан в дивизию Ваффен СС "Гитлерюгенд". Нас погрузили в специальный поезд и из Голландии через всю Германию повезли в Берлин-Лихтерфелде, где располагалась дивизия Лейбштандарт Афольф Гитлер. Там я обучался на наводчика 12-сантиметровых минометов, которые перевозились гусеничными бронетранспортерами. Наводчики должны были уметь хорошо считать, а у меня было хорошо с математикой. Так что я там был на правильном месте.

Когда обучение было закончено, нас отправили на фронт. Дивизия наступала в Арденнах в декабре 1944-го года, в Бельгию, через немецкий Эйфель, в Сант Вит в Бельгии. Там я был ранен в бедро и попал в лазарет в Аденау в Эйфеле.

Как вы были ранены?

Мы должны были сменить позицию. Мы должны были прицепить лафет миномета к бронетранспортеру. В это время налетели самолеты. Я получил осколок снаряда в бедро, кроме того, оказался прижат лафетом миномета к тягачу. В итоге получил так называемый перелом с раздроблением кости и одна нога стала на 3 сантиметра короче другой.

В санитарном поезде меня перевезли в Росток, в так называемый лазарет-на-родине. Я, собственно, тюрингец, и должен был быть в лазарете-на-родине в Гере, но американцы на западе уже приближались к Тюрингии и Саксен-Анхальту, так что раненых домой в Тюрингию уже не посылали, и я приехал на Балтийское море, в Росток. Пролежал в госпитале примерно до марта 1945-го года. Потом я был в РЕА-клинике, это что-то вроде спортивного госпиталя немецкого вермахта, в котором восстанавливались солдаты после ранения. Я с трудом ходил на костылях, когда приехала медицинская комиссия для определения годности для фронта. Я вошел в кабинет на костылях, и меня еще поддерживали два человека. Я сказал: «Господин главный штабной врач, я не могу ходить без посторонней помощи». – «Тебе не надо ходить. Ты должен стоять в окопе и стрелять». Меня признали годным и оттуда, вместе с другими рекрутами, меня отправили в район Берлина. Мы были частью так называемой 9-ой армии под командованием фельдмаршала Буссе.

Мы больше не были элитной частью, как во время битвы в Арденнах. В котле у Хальбе была сборная солянка из солдат дивизии СС Гитлерюгенд, моряков, летчиков, помощников зенитчиков, пехотинцев и танкистов, с непонятным руководством и диким беспорядком. Нас в котле было 200 тысяч солдат, а русских перед нами стояло 2,2 миллиона, в десять раз больше чем нас. Точно такое же соотношение было с танками и с артиллерией. Мы всегда думали, что у русских нет самолетов. Привет! Русские превосходили нас в десять раз, никаких шансов у нас не было. На солдатском кладбище в Хальбе лежат 28 тысяч павших солдат. Это был забой скота. Я не могу этого описать, я не знаю, какие там были потери у русских, но у нас они были чудовищные. В этом лесу под Хальбе лежали штабеля трупов, один метр в высоту. Это не как сейчас, как я вижу на войне в Афганистане. Там солдат, которые увидели два трупа, посылают домой с посттравматическим синдромом и ими занимаются психиатры, потому что они утрачивают психическую устойчивость. Нам тогда, под Хальбе, уже давно надо было всем к психиатру. В принципе, это была последняя битва Гитлера, который думал, что Немецкая Империя еще будет спасена. Мы, солдаты, уже давно знали, что война проиграна, но об этом нельзя было говорить. Во время отступления от Одера, в каждой деревне был так называемый «дуб Гитлера», - дерево на рыночной площади, на котором висели солдаты, дезертировавшие с фронта. Их вешали с табличкой на груди: "я был слишком труслив, чтобы сражаться за народ и родину". В Бранденбурге песок и сосны, там нет лесов, как в Тюрингии.

На мне была униформа Ваффен СС: на рукаве была нашивка с надписью "Гитлерюгенд", а в петлицах череп с костями и руны СС. Перед тем как попасть в плен я столкнулся с двумя старыми парашютистами. Они десантировались на Крит, воевали в Греции, еще я не знаю где - у них был очень большой опыт. Один из них вытащил из кармана десантных брюк складной нож и срезал мне с униформы все нашивки. Конечно, было видно, что нашивки срезаны, потому что ткань под нашивками была новая. Тогда они мне из парашюта сделали накидку, чтобы русские, когда возьмут в плен, не увидели манипуляции с моей формой. Позже, в плену то, что я был в СС, не играло никакой роли, но в момент взятия меня в плен это имело огромное значение. Если бы мне, в момент взятия меня в плен, попался бы плохой русский, или тот, у кого нацисты убили на войне брата или двух братьев или родителей или сестру, и он бы увидел, что я из Ваффен СС, он бы взял свой автомат и пристрелил бы меня. Так что этим двум парашютистам я обязан жизнью.

28 апреля мы лежали в ямках в песке, когда нас окружили конные красноармейцы и взяли нас в плен. Я не знаю, были ли это монголы, но у них были такие узкие глаза. Я сразу поднял руки достаточно высоко, как знак, что я сдаюсь. Мне было страшно, потому что я был Ваффен СС, про которых говорили, что они все преступники. Мы такими не были. Нас заставили. Мне никаких обвинений не предъявляли, и на меня никто никаких показаний не давал. Я пять лет был в русском плену, и моя нога никогда не ступала на русскую землю, кроме как в качестве woennoplennyi.

Мы думали, что русские нас поставят к стенке и отдадут приказ расстрельной команде, так, как мы делали с русскими. К счастью этого не произошло. Когда я увидел русских я был удивлен. Как русские дошли от Волги до Берлина на таких примитивных машинах? Когда я увидел их оружие и лошадей, я подумал, что этого не может быть. Технически совершенные немецкие танки и артиллерия, очень, очень сильно уступала русской технике. Знаете почему? У нас все должно быть точным. А снегу и грязи точность не помогает. Русский Калашников, например, который у нас в ГДР был в боевых группах, был примитивный, но он работал. Когда я попал в плен у меня был штурмгевер, современное оружие, но он отказал после трех выстрелов – попал песок.

Что такое «боевая группа»? В Грюнефельде, во Франкфурте на Одере, когда меня передавали, я подписал бумагу, что я никогда больше не возьму в руки оружие. В ГДР во время холодной войны создавали так называемые боевые группы, это что-то вроде гражданской армии, резервистов. Они были одеты в униформу, вооружены Калашниковыми. На каждом народном предприятии, на котором я работал, ко мне приходил руководитель, и говорил, что я должен быть в боевой группе. Я говорил, что я не буду в боевой группе, потому что подписал обязательство никогда больше не брать в руки оружие. Тогда они мне говорили, что мне не надо брать в руки оружие, я могу копать окопы. Так что у меня была возможность изучить автомат Калашникова.

Часы отняли?

Немедленно. Это и американцы делали. В союзе военнопленных некоторые из нас были в Бад Кройцнахе, в американском плену, у американцев было по десять часов на руке! Русские в этом не были исключением, я бы даже сказал, что американцы были гораздо хуже.

Начался плен. Сначала мы были на Шпрее, на большом лугу. Там русскими было собрано примерно три тысячи пленных. Потом мы маршировали пешком по линии старой железной дороги до Франкфурта на Одере. Во Франкфурте на Одере нас разместили в большой казарме, которую до того занимали русские, и мы там ждали, что с нами будут делать. Там огромное количество пленных. Однажды нас построили, и русская переводчица, которая очень хорошо говорила по-немецки, я думаю, что она была еврейка, спрашивала нас о профессии. Я был слесарь по машинам и меня отметили как специалиста. Из Берлина мы шли пешком до Франкфурта на Одере. Оттуда отправили в Познань, в карантинный лагерь. Мы, не знаю, сколько недель, должны были лежать в Познани в карантине, русские боялись эпидемий. Только потом в товарном поезде нас отправили через Польшу и Россию, во Владимир.

Когда мы в июле 1945-го года приехали в лагерь во Владимир, все теплые места такие как портной, сапожник, банщик, повар, уже были заняты «сталинградцами», еще с 1943-го года, когда они попали в плен. Не могу сказать, что они были кастой или мафией, но лагерная иерархия была, все места были разделены, мы должны были работать и подчиняться.

Разместили нас в главном лагере Владимирского тракторного завода. Там нас разделили на рабочие бригады. Так как русские мужчины еще не вернулись с фронта, мы работали с русскими девушками и женщинами, строили трактора. Я монтировал моторы с молодыми русскими девушками. Они все были не из Владимира, как они мне рассказывали, их принудительно призвали на работу на пять лет.

Что вас в России больше всего поразило?

Веселость и сердечность простых людей. В Германии были русские пленные, им определенно было хуже, чем нам. Гораздо лучше быть немцем в русском плену, чем русским в немецком.

Вы понимаете по-немецки? Нет? Я очень жалею, что тогда, когда я был молодым, я учил русский недостаточно интенсивно. С русскими девушками и женщинами мы говорили не по-немецки. Они называли нас "немцы" или "фрицы", они с нами говорили по-русски. Мы должны были стараться их понимать. Рабочие задания тоже давались на русском языке. Тогда я мог довольно неплохо говорить по-русски, не как школьник, а на бытовые темы. Сейчас я уже не могу.

Это было как в Германии, где все немецкие женщины должны были работать в оружейной промышленности. Лично со мной обращались корректно, я работал вместе с русскими, и я могу назвать это настоящей дружбой. У русских доброе сердце. Я не хочу представлять, что бы было, если бы было наоборот, если бы мы выиграли войну и русские были бы в немецком плену. Нас обеспечивали согласно Женевской конвенции, мы получали 600 грамм хлеба в день, три раза по 200 грамм, три раза в день суп и kascha на обед, 70 грамм сахара. Масло, мясо и колбасу мы не видели. Мы хотели есть, но не голодали. А русские девушки не всегда получали свою норму хлеба на предприятии, поскольку если они не выполняли норму, их наказывали точно так же, как и нас. Надо сказать, что мне очень повезло, что я всегда был в основном лагере, а не во внешних лагерях, в которых военнопленные работали в каменоломнях, на добыче торфа, строительстве дорог или лесоповале.

Я должен сказать, на тракторном заводе во Владимире я был очень удивлен, когда мы, как военнопленные, туда зашли. Я был знаком только с немецкими станками - шлифовальными, фрезерными, сверлильными и так далее. То, что я, как woennoplennyi, увидел на этом тракторном заводе, меня поразило. Там в каждом цехе стояли абсолютно новые, огромные, технически на новейшем уровне, станки из Цинцинатти, США. На всех табличках на станках было написано "Цинцинатти, made in USA". В литейном цехе было не так, как обычно, ручные литейные формы и ручное литье, там все было автоматизировано. Литейные формы двигались по конвейеру к литейной печи, и там в них разливали металл и они двигались дальше.

Я хорошо работал. Русские даже присвоили мне звание "лучший работник", и моя фотография висела вместе с русскими на доске почета. Когда я в ГДР это рассказывал, мне никто не верил, говорили, что я издеваюсь. Фотография была маленькая, овальная, я ее увеличил и сделал четыре штуки, и, когда нам разрешили писать домой, я послал ее моим родителям. Мои братья и сестры даже не поверили, что это я, на фотографии у меня были волосы, я выглядел довольно ухоженным, не как унтерменш или доходящий заключенный.

Почему вы вообще пошли работать, вас спрашивали, хотите ли вы работать?

Мы должны были работать. Десять часов в день. Сменами, мы работали днем и ночью.

У вас были мысли не признаваться противнику, что вы специалист?

Нет. Мы делали то, что нам говорили делать, и мы старались это делать хорошо. Если бы я плохо работал, мне бы не присвоили звание "лучший работник". Это звание еще многие заслужили. Это как и сегодня, орден получает кто-то один, хотя тысячи его заслуживают.

В июле 1948-го года в наш лагерь приехала комиссия, я думаю, что она была из GPU, они все были комиссары. Мы построились, пошли в banja, после которой голыми должны были пройти мимо комиссии с поднятой рукой. Всех, у кого была СС-совская татуировка с группой крови, а мне ее сделали еще в в Берлине, отсортировали, и отправили в специальный лагерь.

Когда вы оказались в лагере для СС-совцев, вы были с людьми из вашей роты?

Нет, все были незнакомые и никакой особой общности и сплоченности я не чувствовал.

Из этого специального лагеря нас отправили в Астрахань. Там мы работали на сплаве леса – вытаскивали из Волги стволы деревьев. Те, кто не умели плавать, очень об этом жалели. Эта работа, к счастью, продолжалась не долго, нас оттуда отозвали и привезли в Цимлянскую, город на канале Волга-Дон, там мы строили инфраструктуру канала Волга-Дон. Там очень много русских, которые строили канал, переселили, и им нужны были квартиры или дома. Мы их строили, и я из слесаря по машинам стал каменщиком. Мы построили дом культуры, городской совет, вокзал, все, что относилось к инфраструктуре канала Волга-Дон. Это было до конца 1949-го года. 3-го января из Цимлянской меня освободили.

Перед отъездом мы строили вокзал. В России строят даже зимой, мы нагревали песок и воду, чтобы сделать бетон. В Германии так не делают, боятся, что дом упадет. Но они не падали, вероятно, они там до сих пор еще стоят. До обеда мы работали, на обед съели наш kapusta суп, kascha и хлеб, после обеда построились и замаршировали из лагеря на работу получать инструменты. Но тут появился русский с приказом, и сказал: «Все woennoplennyi, nazad, nazad, dawaj, dawaj» - обратно в лагерь. И началось! Мы гадали, что еще придумали русские? Сейчас нас определенно всех отправят в Сибирь! Ничего подобного! Мы построились на плацу, пришла комиссия, лагерное начальство, переводчица и так далее, принесли список, сказали, что все, кого сейчас зачитают, выходят направо. Я был в списке, думал: «Что же сейчас будет?» Те, кто вышел направо пошли в banja, очистка от вшей, получили новую одежду, и уже ночью, замаршировали к товарному поезду, до которого было километров 15 - 20. Товарный поезд стоял с открытыми дверями, вокруг стояла охрана с собаками, и там тщательно контролировали, кто в какой вагон заходит, чтобы никого не перепутать и чтобы никто не сбежал. Мы не знали, куда мы едем, на запад, на восток, на север или на юг. Честно говоря мы уже особо не беспокоились, потому что уже слишком много пережили. Но оказалось, что мы едем домой. Удобства в вагоне были дыра в полу, к этому мы уже привыкли. Двери вагона все время были открыты, пока мы ехали через всю Россию. Когда мы проехали польскую границу, в каждом вагоне возле тормозного устройства стоял русский с Калашниковым или с пулеметом, наши проводники. Если бы этих русских там не было, поляки вытащили бы нас из поезда. Они знали, что бывшие СС-совцы едут домой. Русские дали очередь над головами поляков, отогнали их. Русские нас защитили и довезли до дома в полном порядке. До Франкфурта-на-Одере мы ехали 12 дней.

Когда вы вернулись из плена, была какая-то программа поддержки?

В Грюнефельде, у Франкфурта-на-Одере, был демобилизационный лагерь. Там нас первым делом тщательно обыскали, раздев догола. Отобрали любые написанные от руки записки, любые пометки в книгах, все отобрали. Нашу одежду еще раз продезинфицировали. И отправили в карантинный лагерь.

Нам выдали 50 восточных марок, один бесплатный билет на поездку общественным транспортом, поездом или автобусом. Мы поехали на поезде из Франкфурта-на-Одере в Берлин. У меня был очень хороший друг, у него в Оффенбахе на Майне была кожевенная фабрика, он по возрасту мне в отцы годился, детей у него не было, и он мне сказал: «Гюнтер, если ты не найдешь работу, приезжай ко мне, у нас нет детей, будешь работать у меня на фабрике, может быть я тебя даже усыновлю». Но я ответил, что я семь лет не был дома, хочу увидеть моих братьев и сестер, моих родителей, моих бабушку и дедушку, я очень истосковался. А если в ГДР у меня что-то не сложится, я поеду к тебе на Запад, адрес у меня есть. И из Берлина я уехал с Восточного Вокзала, а те, кто поехали на Запад, уехали с Западного. Я поехал в Лейпциг на поезде. Я выглядел как русский: куртка, новый костюм слесаря, русская меховая шапка и деревянный чемодан, заполненный сигаретами. Я никогда в жизни не курил, но в плену мы получали каждый месяц табак или махорку (надо сказать, что многие военнопленные меняли продукты на табак и поэтому умерли). Я приехал домой с чемоданом сигарет. От города, от коммуны, от государственных учреждения я ничего не получил, и от них ничего нельзя было ожидать, абсолютно ничего - 50 марок и иди ищи работу. Я зашел в поезд. Поезда тогда, в 1950-м году, были переполненные. Когда я зашел, я сидел один в купе, все люди оттуда ушли, потому что я выглядел как русский, они думали, что у меня вши. Я вышел в Лейпциге на вокзале, после пяти лет взаперти. Люди, толпы, крики, шум, мне это было слишком. Я был не готов к свободе, как зверь, выпущенный из клетки. Я нашел поезд в Геру, там было то же самое. Купе было полное, шесть человек, я туда зашел, все тут же оттуда вышли, я был в купе один с моим деревянным чемоданом. Никто не хотел иметь со мной дела. Его надо было охранять, чтобы они его не украли - в ГДР одна сигарета стоила 5 марок. Я вышел в Гере на вокзале и сказал себе, что первым делом я иду к парикмахеру. Сел в кресло к парикмахеру, чемодан поставил у себя между ног, я его строго охранял. Парикмахер был милый пожилой человек, он меня спросил, откуда я. Я сказал, что из русского плена. Он сказал: "что, только сейчас?!" Я сказал, что я не последний, там еще много. Он меня постриг, мы побеседовали. Теперь мне надо было в Гросс Аркер, мой родной город. Туда ехал только один автобус, он отправлялся от почты. Я зашел в автобус в Гросс Аркер, он был переполнен. Я вырос в нашем маленьком городе, в деревне, я там знал всех. В автобусе я не видел ни одного знакомого лица, и меня тоже никто не узнал, после моего 7-летнего отсутствия. Я послал телеграмму, что я приезжаю в такой-то день, и моя маленькая сестра, она 1938-го года рождения, ей тогда было 12 лет, встретила меня и немедленно узнала, я был этим удивлен. Она бросилась мне на шею, приветствовала меня, это была большая радость. И вот хороший сын вернулся домой после 7-летнего отсутствия. Тогда была экономика дефицита, были карточки на продукты, карточки на табак, карточки на одежду, после войны ничего не было. На Западе был план Маршала, там было немного лучше, но на Востоке было, в принципе, плохо. Мы, по крайней мере, частично, сами себя обеспечивали. У нас был участок, сад, овощи и фрукты, у нас были кролики, куры, и мы кормили свинью. Нам, в этом отношении, очень повезло. Моя мать, я хорошо это помню, готовила очень вкусный овощной суп, Leipziger Allerlei, с горохом, бобами, картофелем и хорошим куском мяса. Она налила мне большую тарелку этого супа, я, после пяти лет лагерной диеты, съел тарелку, и она хотела налить мне еще. Я сказал, бабушка, я больше есть не могу, мне нельзя, я очень медленно начинал нормально есть, чтобы себе не повредить, чтобы привыкнуть к другому питанию. Вот так 7-го января 1950-го года я оказался дома.

В вашем личном деле не указано, что вы были в СС. Вы это скрыли или просто не отметили?

Странно… Когда я попал в плен, я себе сказал, что русские не такие тупые, чтобы не знать, какие части были в немецкой армии, так что когда . Кроме того у меня была татуировка с группой крови. Я себе сказал, что когда я буду писать свою биографию, я напишу правду, и пусть меня хоть 50 раз допрашивают, я ничего неправильного не скажу. Надо сказать, что биографию я определенно раз тридцать писал. Последние два года, когда я был в лагере НКВД, особенно часто, особенно про мои политические взгляды, в каких я был частях, где принимал участие в боях и так далее. Так что с самого начала я писал, что 20-го июля 1944-го года меня принудительно перевели в дивизию "Гитлерюгенд" Ваффен СС. Я точно помню, что в лагере во Владимире, в июле, была прекрасная погода, молодая русская меня допрашивала. Когда она меня спросила, какая моя последняя воинская часть, я сказал, что дивизия Ваффен СС "Гитлерюгенд". Русские не говорят "Хитла", они говорят "Гитлер". Тогда она с отвращением от меня отодвинулась, и спросила: "ты - Гитлер?" Я сказал, я не Гитлер. Она чего-то не поняла, я не знаю, что именно.

В ГДР про плен мы ничего говорить не могли. Во Франкфурте на Одере, когда меня передавали, я должен был подписать бумагу о неразглашении. Этого хотели от нас и русские и наши так называемые восточные функционеры, из Комитета Свободная Германия. В 1950-м году искал работу в Гере, где было много машиностроительных предприятий, но они почти все в рамках репараций Советскому Союзу были демонтированы и вывезены. Я пошел в Бюро по трудоустройству и сказал, что я слесарь. Меня семь лет не было дома, я был на казарменном положении и спал на нарах, а они мне предложили работу в Рудных горах. Я отказался и не поехал. Они были этим недовольны, и сказали, что я теперь должен искать работу самостоятельно. Я нашел работу. На рабочем месте, ко мне подошел руководитель и сказал, что я должен заполнить заявление о вступлении в общество немецко-советской дружбы, поскольку на этом народном предприятии все 100-процентно обязались вступить в общество немецко-советской дружбы. Я сказал, что листок с заявлением о вступлении он может забрать обратно, потому что я из этого общества только что вышел, я только что из плена, где пять лет ел сухари и капустный суп. Меня немедленно уволили. Только в 1960-м или в 1962-м году, я был уже десять лет дома, я все-таки вступил в общество немецко-советской дружбы.

Вот этот костюм на фотографии из лагеря, где вы его взяли?

У нас в июне была фотосессия. Я обычно ходил в поношенной русской униформе: эти казацко-индийские блузы, знаете, и русское солдатское белье. Зимой мы носили русские ватные куртки и русские валенки. И русские меховые schapka. В принципе, мы одевались как русские. Тот, кто нас фотографировал, пришел к нашему бригадиру и сказал,: «Ребята идут фотографироваться, надо их одеть во что-то приличное». На меня надели поношенную куртку вермахта, с которой были спороты все знаки различия, а на рукаве была нашивка woennoplennyi. Их обычно носили те, у кого в лагере был более высокий статус. Рубашка была русская, только что постиранная, галстука у меня не было.

Вы жили на тракторном заводе?

Нет, я жил в лагере военнопленных, который располагался рядом с заводом. Я все время был на тракторном заводе, я оттуда выходил ровно один раз, на 1-е мая, нас, строем и под охраной, отвели в кино. Там показывали немецкий фильм "Белый сон", на немецком языке с русскими субтитрами. Еще, я должен сказать, у меня был еще один контакт с гражданскими. Одна старая русская mamochka спросила у нашего бригадира, нет ли у него двух надежных людей, которые ей помогут собрать урожай картошки. Наш бригадир назвал меня и моего товарища, и нас забрала эта старая дама, возраст я сейчас не могу оценить, я был молодой. Мужа у нее уже не было, дети были где-то далеко, но был урожай картошки и овощей. Наш бригадир забрал нас из лагеря, без охраны, и отвел нас двоих к ней, она жила в деревянном доме, по-спартански, но прилично. Мы выкопали картофель, перебрали его и сложили в подвал под домом, что бы он зимой не замерз. Потом это старая дама приготовила нам картошки, у нее была коза, и она дала нам большую миску йогурта. Первый раз в плену я сытно поел. Я эту старую даму никогда не забуду, потом она нас отвела обратно в лагерь. Я в России никогда не пытался бежать из лагеря, потому что я владел русским языком не свободно, и поэтому у меня не было никаких шансов.

Как вы в лагере относились к антифашистам?

Я к ним не очень хорошо относился, более того, я их ненавидел, потому что они были гораздо хуже русских. Среди антифашистов были нормальные люди, но те, кого я знал...

Один мой хороший товарищ, с которым мы вместе копали картошку у старой дамы, был из окрестностей Лейпцига. Он служил в военно-морском флоте, его не перевели оттуда в Ваффен СС, как меня. Его в 1948-м году отпустили домой, но я это только потом узнал. Он добровольно записался в школу антифашистов. Он учился в школе антифашистов, его досрочно отпустили с обязательством поступить в полицию ГДР, точнее, тогда была еще зона советской оккупации. Он приехал в ГДР, поступил в полиции, учился, и стал начальником уголовного розыска в Ростоке. Когда меня, из-за СС-совской татуировки, отсортировали в другой лагерь, я ему сказал, устно, письменно мы ничего передавать не могли: «Хельмут, если ты попадешь домой раньше, чем я, пожалуйста, съезди к моим родителям и расскажи им, что я еще жив и у меня все хорошо». Он так сделал. Он приехал домой в 1948-м году, поехал из Лейпцига к моим родителям и сказал, что у него весточка от Гюнтера, у него все хорошо.

Когда вы надели СС-совскую униформу, каким было отношение к вам гражданского населения в Германии?

Собственно, не плохое, потому что, с сегодняшней точки зрения, война была проиграна в 1942-м году, после Сталинграда, но тогда Геббельс выступил на большом пропагандистском мероприятии и сказал, что мы хотим тотальной войны, да, и все закричали ура. Это был конец, но в политической диктатуре никто не осмеливался выступить против "Хайль Гитлер". Тогда, в общей эйфории, было так, что Ваффен СС были признанными немцами частями, которые применяли в горящих точках, там где вермахт не справлялся. У них была специальная, лучшая техника, лучшее вооружение. Я себя, как член Ваффен СС, дискриминированным не чувствовал, за исключением следующего случая. Когда мы, дивизия Ваффен СС "Гитлерюгенд", участвовали в наступлении в Арденнах, мы могли передвигаться только ночью, потому что американцы и англичане, со своими ябос и лайтнингами, английскими, уничтожали все, что днем двигалось по дорогам. Мы двигались только ночью, мы въехали в Эйфель, с нашими гусеничными транспортерами, в кузове которых были минометы, и ночевали там, в Эйфеле. Нас разместили по домам. Население Эйфеля - ультракатолическое. Мы были в крестьянских домах, в каждом доме было распятие и терновый венок. И они нам, солдатам, даже не дали воды. Была война, был 1944-й год, они нас игнорировали. Это уже была оппозиция, восстание, это чувствовалось. Нас 18-летних, ужаснуло то что они с нами не хотят иметь ничего общего.

Отношения СС и вермахта?

Вермахт к Ваффен СС относился с завистью, как сегодня бедные к богатым. У Ваффен СС было все, лучшее оружие, самое современное оружие, у вермахта было устаревшее, поэтому они завидовали.

Как вы восприняли известие о капитуляции?

Об этом мы узнали в Познани. Я должен сказать, что это было для нас, немцев в нацистском смысле, непостижимо. Как такое вообще может быть, думали мы? Победоносная Германия лежит в руинах и капитулирует, бессильная и неспособная бороться. Все. Я приведу маленький пример, как нас подстрекали. У нас в народной школе в седьмом или в восьмом классе был классный руководитель, он был инструктор райкома партии [Politischer Amtsleiter], в СА еще была золотистая униформа, политических руководителей поэтому называли золотые фазаны. Он ненавидел евреев и внушал это нам, невинным детям. У нацистов была антисемитская газета "Штурмовик", он эту антисемитскую газету приносил на уроки и читал нам, 12-летним, из нее статьи. Он воспитывал в нас ненависть к евреям. Каждое чтение он заканчивал следующими словами, я окончил народную школу в 1941-м году, 70 лет прошло, но они до сих пор в меня впечатаны: не верь лисе в винограднике и не верь словам еврея. Каждый день он нам это говорил. Что мы, молодые люди, должны были думать?

У вас в школе была молитва за Гитлера перед началом занятий?

Нет, мы должны были петь песню. В школе была еще дисциплина и порядок, у нас были складывающиеся сиденья, скамейки на два или три человека, когда учитель входил в класс, мы должны были встать, и звук от складывающихся сидений должен был быть как выстрел, "цак", и мы все стоим. Потом мы пели народную песню, потом садились, и начинался урок. В принципе, нас сначала подстрекали, потом натравили, потом использовали в преступных целях и потом принесли в жертву. Я в 17 с половиной лет пошел в Имперское Трудовое Агентство, а в 24 года вернулся домой, это была моя юность. Ни одного дня отпуска, и ни одного дня за эти годы я не был дома.

За что вы воевали? Каким был ваш персональный мотив?

Когда мы стали солдатами, мы были последним резервом Гитлера, я 1926-го года рождения, были еще 1927-го года рождения, мы были последними. В Эйфеле, во время наступления в Арденнах, у нас еще был порыв, мы думали, что сейчас мы сбросим американцев в Канал. Но потом от воли к победе, даже у старых солдат, которые воевали с начала войны, ничего не осталось. Мы, в массе, плыли по течению без какой-либо цели. Мы знали, что это конец. От победоносного вермахта уже ничего не осталось. Когда мы капитулировали, я сказал, слава богу.

Вы получили награды за войну?

Нет. Я был слишком молодой. Я даже ефрейтором не был, я был простой солдат. Дядя моего отца был унтер-офицер, воевал в России с самого начала. Он получил Рыцарский крест за уничтожение 25 танков Т-34. Он приезжал в отпуск, сияющий, герой, но мой тесть сказал: «Зачем ему этот Рыцарский крест? Он получит железный крест на могилу». Так и получилось – погиб в России. Мне не нужны были награды, быть немножко трусом тоже может быть хорошо.

В России есть стереотип о немецкой педантичности. Вам не мешало отношение русских к работе?

Русские несколько равнодушны к качеству работы. Все равно как, главное, что оно работает. Немцы более целеустремленны. Но русские счастливее нас. Если у вас в голове цель, и вы не можете этого добиться, вы в конечном итоге сходите с ума. В России, на тракторном заводе, мы до 1946-го, 1947-го года работали с русскими женщинами, потом из армии начали возвращаться русские мужчины, и женщины с завода постепенно исчезли. Мы в литейном цеху лили алюминиевые блоки тракторных моторов. Крановщик, который грузил алюминиевые чушки в электропечь был русский, Ваня его звали, ему, как и нам, было 18 лет, он хотел стать летчиком, он над нами все время подшучивал. Он говорил, что Гитлер капут, а вас пошлют в Сибирь на 25 лет. А мы ему говорили: «Ваня, ты шутишь». Мы с ним были в очень хороших отношениях.

Когда мы пришли в лагерь, у нас не было ложек. Один товарищ из Рудных гор вырезал деревянную ложку с голой женщиной вместо ручки, с грудью и всеми делами. Мы из этой деревянной ложки сделали форму и лили алюминиевые ложки с голой женщиной вместо ручки, потом их обрабатывали и полировали, они выглядели шикарно. Русские по этим ложкам сходили с ума, все хотели такие ложки. Мы их даже продавали. Но мы очень рисковали, потому что лили ложки из стратегического алюминия, а за воровство очень просто можно было получить 10 лет.

В лагере во Владимире у нас было настоящее кабаре, где ставили оперетты Легара. В столовой при этом сидело больше русских, чем военнопленных. Русские любили слушать, как мы поем и много аплодировали. Мы были этим воодушевлены . У нас был оперный певец из Дрездена, на Рождество он нам пел "когда солдат стоял на берегу Волги..." (Es steht ein Soldat am Wolgastrand, Hält Wache für sein Vaterland. (Франц Легар, оперетта "Царевич"), мы все плакали. Эту песню нельзя было исполнять в ГДР).

Рождество в плену отмечали?

Мы должны были работать, потому что русские отмечают Рождество не тогда, когда мы, а 6-го января. Нам не нравилось, что в этот большой и привычный для нас христианский праздник мы должны работать. Надо сказать, что сначала было совсем плохо - выходной был раз в десять дней. Потом был один выходной каждую неделю. Сначала мы работали по 10 часов в день, потом только восемь. Все это постепенно нормализировалось, но нашу молодость у нас украли.

За участие в войне пенсию доплачивают?

Нет, абсолютно ничего. В ГДР не было пенсии даже для инвалидов войны, для тех, кто потеряли руку или ногу.

Ваши годы на войне учитываются в пенсии?

Мне очень повезло. Я вышел на пенсию 1991-м. До 1992-го года пенсию начисляли по старым законам. По новым законам каждый день болезни, праздников, учебы или военной службы из пенсии вычитается, а по старым законам я получаю пенсию за мои шесть месяцев в Имперском Трудовом Агентстве, два года войны и пять лет в русском плену. Всего у меня 50,3 года рабочего стажа.

{jcomments on}

| Интервью и лит.обработка: | А. Драбкин |

| Перевод на интервью: | А. Пупынина |

| Перевод интервью: | В. Селезнёв |