— Расскажите, пожалуйста, немного о себе: когда Вы родились, где, в какую школу ходили, как жили до войны…

— Родился 06.11.18. в древнем городе Вельсе, в Австрии. Ходил сперва в начальную школу, потом в среднюю. Это было время безработицы, и я тогда параллельно выучился на портного. В 1939-м году, 1-го ноября, меня призвали в Вермахт. Сначала проходил обучение в Линце, потом служил в 45-й дивизии.

— Как долго продолжалось военное обучение?

— С ноября — до февраля 1940-го года. В феврале-марте мы были отправлены во фронтовую часть в Гессен, в Германию. А уже оттуда мы участвовали в кампании во Франции.

— Какие у Вас воспоминания об аншлюсе Австрии в 1938-м году? Как это было?

— Нормально. Пришли немецкие войска, вступили… спокойный ввод войск, без боёв.

— А как Вы лично это восприняли? Были ли немцы тогда для Вас врагами — или как?

— Мы все надеялись, что теперь получим работу. У нас было очень много безработных.

— В 45-ю дивизию Вы попали сразу после обучения?

— Да. Она стояла в Линце.

— Когда Вы шли по Франции — тяжело было?

— Да, когда нас впервые ввели в дело — бои были относительно тяжёлые. Когда состоялась первая переправа через реку — это тоже было весьма затруднительно, непривычно и нелегко. Был и сильный артиллерийский обстрел, били и из стрелкового оружия…

— А кто Вы были по званию во время Французской кампании?

— Стрелок!

— В 1941-м году Вас перевели из Франции в Варшаву. Как Вы это восприняли?

— Было две возможности.

Первая: мы с Россией были друзьями (да-да: тот самый пакт Гитлера-Сталина), из-за чего часть товарищей предполагала, что мы получим разрешение проехать через Россию на юг. Это была одна версия.

Вторая версия была такая: я должен был поехать на командный пункт… и там была женщина — такая же красивая, как Вы — и она мне вкратце пересказала то, что слышала по английскому радио. То есть, будто между Германией и Россией будет война. Я об этом не распространялся, потому что у меня были бы проблемы, понимаете? Если бы я об этом где-то сказал, возникло бы огромное дело. Эта женщина, наверно, была из французского «Сопротивления».

— Когда Вы поняли, что вот сейчас начинается война с Россией?

— А мы этого и не поняли.

— Даже 22-го июня?

— Мы этого не поняли. За день до того мы были в лесу под Белостоком, на границе. Я был связным у командира роты — и он мне сказал, что вот-вот будет война с Россией. А я ему ответил, что надо надеяться, чтобы у нас вышло не так, как у Наполеона. Мы помолчали, и тогда он мне объяснил, что мы уже находимся на той самой позиции, с которой будем наступать.

— Что Вы можете вспомнить о последних минутах мира? Как произошёл переход к войне?

— «Последние минуты»? «Переход»? Да это уже поздний вечер был, а в 03:50 уже началось, так что много времени на переживания у нас не было...

Когда мы были во Франции, в Бретани — была ночная бомбёжка, которой был разрушен вокзал. Мы его расчищали, и там я нашёл вот этот крест. И он мне сказал: «Сохрани меня — и я тебя защищу». Это крест был со мной всю войну в России. 22-го июня я его из сухарной сумки вытащил — и помолился.

|

— Вам было страшно? Что Вы чувствовали?

— Ощущения, что это плохо — у меня не было. Было чувство, что всё будет хорошо. Я верил.

— Известно, что 22-го июня на Брестскую крепость был очень сильный немецкий артналёт. Ваш комментарий, как свидетеля?

— Да, он именно такой и был.

Потом в 6 утра мы — наш батальон — переправились через Буг на резиновых лодках. Что касается предварительной подготовки к этому — то у нас всего один раз случилась тренировка где-то под Варшавой: на местности, напоминавшей Брест, мы форсировали речку. Это всё.

Затем возник бой, но потерь у нас не было. Видимо, дело было в том, что мы наступали с другой стороны Бреста: не со стороны крепости. Мы вышли к высоте 140, взяли её и прикрывали. А стреляли — там, дальше. Так что для меня Брест не был самым тяжёлым сражением. Ворово – там было тяжко. И на Березине — быстрый плен. И ещё Перечица. И Ягодин…

— Вы думали, что война быстро закончится? Или всё же было предчувствие, что это надолго?

— В 1941-м мы ничего не предполагали. Надеялись, что всё будет быстро, но когда наступила зима — оказалось по-другому. Кроме того, нам было заранее известно, что Россия — огромная страна.

— Вы можете вспомнить первого русского солдата, которого увидели? Живого или мёртвого. Какое было впечатление?

— Живого. Пленный под Брестом. Ну, мы были солдаты — и завидовали ему: что для него война, слава богу, уже закончилась. Это только потом мы узнали, что были тысячи и тысячи пленных, которых мы ничем и никак не могли обеспечивать.

— Когда было больше всего пленных? В первый день или позже?

— Тех, которых я сам видел в первый день — их было не так много. Сто… может, двести. Потом я какое-то время вообще пленных не видел, потому что наш батальон погрузили в самолёт и перевезли в Минск. Мы охраняли там аэродром.

— А сколько дней Вы были в Бресте?

— Пять дней. Пять-шесть. Ну, до десяти — точно.

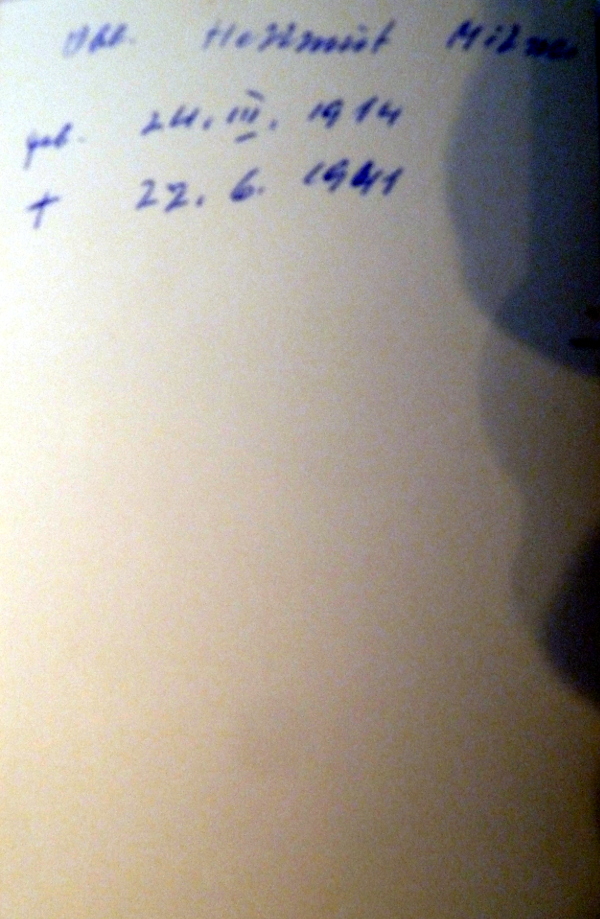

— Ваш командир роты, оберлейтенант Мильнер, там погиб. Вы видели, как это было?

— Я был у него связным, границу вместе с ним перешёл. Как он погиб, я точно не видел. Там был перекрёсток, он вылез пофотографировать — и его подстрелили.

— Это было после Бреста или в Бресте?

— В самом Бресте. И тогда командование ротой принял наш бывший президент Кирхшлегер; интересно, да?

— Помните ли Вы что-нибудь про прорыв русских бронепоезда и кавалерии из окружения?

— А, бронепоезд! Под Пинском, у реки… да, там мы подбили первый русский бронепоезд. Ещё лейтенанта Бергера тогда убили. Это было через 3 или 4 недели после начала войны. Но я тот состав не видел. Мой первый — увидел у Ягодина. Только там вообще не было кавалерии: только русский бронепоезд.

— Расскажите про бои за Киев.

— Я там не участвовал. Я был в Березани и Ягодине. Там действовало 4 или 5 русских бронепоездов, офицеры, женский батальон… Там была дорога, потом лес и пшеничные поля, а через них — железная дорога на Ягодин. Мы её и прикрывали. А там шло на прорыв 100-200 тысяч русских. Я это узнал, потому что был связным.

На нас двигалось невероятно много русских. Мы не могли столько стрелять. Когда они атаковали и их пехота стала по нам лупить — мой друг просто залез в копну и пропустил их мимо себя. Потому что ему бы на всех патронов не хватило: русских было слишком чересчур.

Мы отступили в лес — и в нём начали переговоры с русским комиссаром. Вроде бы они хотели сдаться, но, кажется, произошло недоразумение с переводчиком. Мы думали, что они хотели сдаться — а они думали, что это мы сдаёмся. Это было как раз с нашим батальоном. Мы там, в лесу, многих потеряли: Ягодин обошёлся нам в 300-400 человек.

Результат был такой: уже темнело, мы были в лесу, а русские обошли его по окраине с другой стороны. И когда мы оттуда вышли — то оказались на открытом месте, где потеряли ещё больше народу…

У нас в роте одного ранило на том поле. За ним послали санитара (а санитарами у нас обычно были священники) — его убили. Потом отправили ещё троих — и их тоже убили, раненого так и не вытащили. Тогда оберфельдфебель сказал, что мы все тупицы — и сам туда пошёл. И его тоже застрелили: уже на обратном пути. Всех — в голову. Снайпер. Хорошо, что меня не послали. Нами тогда командовал оберлейтенант Миске, берлинец.

— Как Вы оцениваете боевой дух русских в июне под Брестом, а потом под Киевом?

— Бои были одинаково тяжёлые.

— Возможно, во время войны боевой дух солдат изменялся. То они начинали больше сдаваться, то меньше (когда начали понимать, что их дела не так уж и плохи)…

— Нет. Русский солдат, как и немецкий, просто хочет домой. Если его окружили — он испробует всё, чтобы только прорваться из окружения. Потому что домой хочет, понимаете?

— Видели ли Вы, чтобы русские сдавались в плен большими группами: батальонами, полками, дивизиями?

— Этого я сказать не могу. Я был связным — и далеко не всегда находился прямо на поле боя…

— Но, может быть, Вы что-то слышали?

— Иногда да: в «котле» под Киевом, в том же Бресте — целые роты сдавались, но я сам этого не видел. Это Вам надо у танковых командиров, в танковых дивизиях спрашивать: у них было больше всего пленных. Мы — пехота, мы последними приходили.

— Что Вас больше всего впечатлило, когда Вы пришли в Россию?

— Во-первых, соломенные крыши. И везде были солёные огурцы.

— В России тогда жизнь простых людей была и так тяжёлая. Зачем Вы пришли разорять бедняков?

— Я об этом не думал. Да, мы видели бедных людей, но об этом не думали.

— Как Вас встречало гражданское население? Некоторые говорят, что встречали хорошо, некоторые — что никак. Как было лично у Вас?

— Лично у меня не было никаких проблем с гражданским населением. Я, например, когда мы наступали, прошёл один несколько сёл: получил приказ от командира догнать наш обоз — кухню — в каком-то населённом пункте. На Украине это было. Я искал этот обоз — и мне сказали, что он в таком-то месте. И, когда я пришёл в это село, русское население встретило меня яйцами и маслом. И я должен был выпить сырое яйцо. Потом подъехал какой-то немецкий майор — и закричал на меня: типа что я здесь делаю и почему один в деревне? Я ответил, что у меня приказ: найти обоз… Потом оказалось, что это село ещё не занято немцами. В общем, мне повезло, что ничего не случилось.

— Русское население боялось немцев?

— Как везде. Были многие, которые были за коммунистов — были и те, которые за нас. Но в целом у меня с местными никогда никаких проблем не было. Был обмен: продукты, табак… а потом меня перевели в штаб батальона (он всегда располагался в 800-1000 метров от линии фронта), и вот там уже вообще всегда существовали отношения с гражданским населением. К примеру, в Сталино мы стояли аж в 10-ти километрах от линии фронта — и очень тесно общались с местными жителями. Никаких неприятностей не было.

По отношению к населению, например — как-то мы жили в одном доме с русской семьёй, 3 километра от линии фронта. С ними тоже всё было прекрасно. У нас была мука, мы её им давали — и они пекли для нас хлеб. И ещё там была учительница из Москвы. Когда она увидела у нас отличную аэрофотографию своего города — множество домов, улиц и так далее — то сказала, что это пропаганда, что этого не может быть.

— В штабе батальона Вы тоже были связным?

— Да, я всегда был связным. Радист, телефонист и связной.

— А, связистом! Не связным…

— Когда как. В штабе батальона был информационный полувзвод (по-немецки — штаффель). И в информационном полувзводе был связной, понимаете. Если нужна была линия — прокладывали линию. Если нет — то посылали связного.

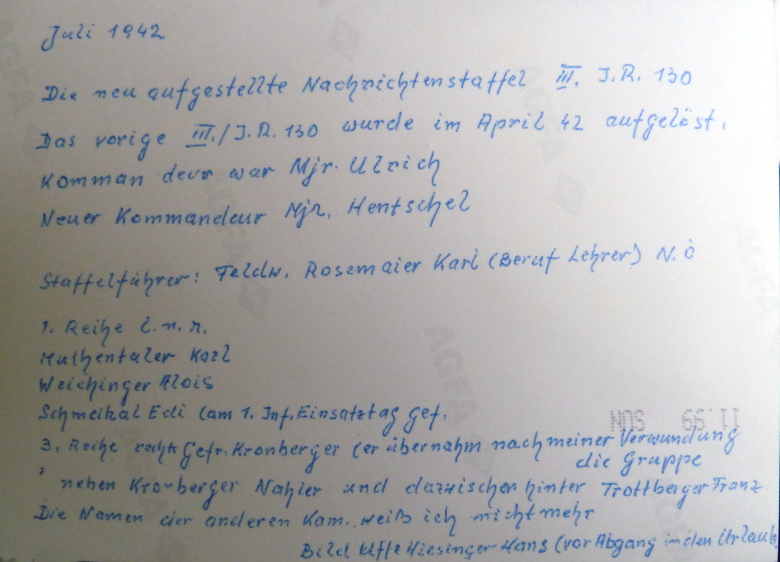

С 1941-го по 1942-й год я был ротным связным, а потом стал батальонным. Сначала был приписан к 4-й тяжёлой пулемётной роте со станковыми пулемётами MG, а потом эти тяжеловооружённые четвёртые роты везде разделили, а их оружие распределили по трём первым ротам. Поэтому нас, ротных связных, перевели в штаб батальона.

— У Вас были какие-то коды для переговоров, секретный язык?

— Для этого я и проходил специальное обучение в Гессене.

Там же я как-то раз был наказан. Когда нас переводили во фронтовую часть, мы с моим другом (он уже умер, к сожалению) на две ночи задержались в Касселе, не сообщив об этом начальству, а трое других уже прибыли. И, как только мы появились, нас сразу же наказали: послали из 4-й роты к миномётчикам. Там мне дали оружие, два ящика с оборудованием и телефон. И я должен был доставить сообщение и провести телефонную линию между двумя их позициями.

На этом учебном марше я позорно потерял один ящик с оборудованием, потому что у меня уже не было сил его тащить. Затем я явился к оберлейтенанту и сказал ему, что я портной и никогда не учился таскать подобные гробы. Он на меня накричал, сказал, что таким не место в армии — и послал на медкомиссию. Там меня признали годным, но слабым. И после этого я был у него только персональным связным. У оберлейтенанта Мильнера. А когда его убили — у Кирхшлегера.

Потом меня ранило, я был некоторое время в госпитале в Киеве, а когда вернулся на фронт — в штабе полка встретил друга. Спросил у него, не нужен ли им там в штабе полка портной. Он сказал, что да, и некоторое время я и правда побыл там портным. Потом, после пересортировки — был радистом, телефонистом и связным в штабе батальона. В боях я, в общем-то, никогда не участвовал, потому что всё время был связным.

— Когда Вы были ротным связным — основная задача была держать связь со взводами или с батальоном?

— С передовых позиций — в батальон и в полк.

— Сообщения лично Вы относили?

— Или лично относил, или по телефону, или по рации. В зависимости от боевой обстановки.

— Вы были ранены. Как и когда это случилось?

— Да. Зимой 1942-го года недалеко от Комаричей нас атаковали русские танки, около 40 штук. Мы отступили — и целый полк потерял оружие. Это могло кончиться трибуналом. Мы собрали всё оружие, которое осталось — и попытались отвоевать то, брошенное под Комаричами. Там меня и ранило.

— Как Вы спасались от холода зимой 1941-го года?

— У нас было летнее обмундирование, зимнего обмундирования не было. Мы были в Ельце до декабря. Потом отступали в Ливны. Во время отступления было очень много обмороженных. Хотели отметить Рождество — но у нас ничего не было. В Ливнах мы частично получили зимнее обмундирование: его сбросили с самолётов. Но это было поздно и мало. Я, как умеющий шить — тогда был вынужден сам массово изготовлять перчатки.

— Были ли случаи, когда местное население Вам давало тёплую одежду? Или, может быть, Вы сами что-то забирали?

— Нет. Нет. Вообще ничего. Я лично — нет. У нас и возможности такой не было. Мы отступали, русские нас преследовали… мы хотели лишь оказаться в безопасности. Выходим из деревни — русские туда входят. Мы не могли останавливаться. Кавалерия по пятам гналась, сотню километров бегом отступали: ни времени, ни возможности не было. С местным населением тогда вообще никаких контактов не было.

— Зимой 1941-го у Вас всегда была горячая пища?

— Была, но очень мало. Когда отступали — её практически не было, по 2-3 дня ничего не ели. Один раз зашли в русский дом — там хозяева были. Еда — приготовлена: курица, горшок с похлёбкой… наверное, Красную Армию встречать приготовились. Один раз такое было, и то случайно.

Во Франции мы, когда наступали, то проверяли, чтобы носовые платки были, воротнички чистые, защитные средства… А здесь — у солдат немецкой армии ничего не было! Фотографии из Сталинграда — видели? Вот такими мы тогда были. А когда это прошло — мы опять должны были стать элегантными.

— Какая была тогда мораль у немецкой армии? О чём Вы говорили, что думали?

— Товарищи говорили, что мы крепко попали. Есть такая книга — «Выстрел в голову спереди или расстрел сзади»: русского майора, который командовал штрафным батальоном. Сначала у него было в подчинении 500 или 600 человек, а осталось — трое. У нас было точно так же.

— Вы что-нибудь слышали о немецких штрафных подразделениях?

— Был штрафной батальон 6-66. В лагере военнопленных, куда я попал, сидел коммунист, который попадал в штрафной батальон 6-66. Поэтому я и знаю, что он существовал. Тот коммунист был у нас бригадиром, когда мы в Сталино уголь добывали.

Летом 1944-го года на Березине я ночью по радио случайно услышал разговор, что через пару-тройку часов группа немецких солдат должна перебежать к русским. Так вот, он был командиром этого взвода. 15-16 человек было у него в подчинении, а с ними он и сам хотел перебежать. Но у них во взводе был один русский — и этот русский их предал. Оберлейтенант Мацухато его звали.

— У Вас были хиви?

— Да, на кухне. Вот один такой их и сдал. А этот оберлейтенант в 1933-м году в Берлине был депутатом от коммунистов.

— У хиви было оружие?

— Нет… я думаю, что нет. Я не видел.

— Когда они появились в Вермахте?

— В 1942-43-м годах.

— По нашим сведениям, после поражения под Москвой мораль немецкой армии заметно упала. Когда она опять восстановилась?

— Это персональное ощущение, у всех по-разному. Лично у меня здесь, в Ливнах, был разговор по радио: «Нас атаковали русские танки, нам нужен огонь артиллерии!» А артиллерийский командир мне ответил, что у них — всего 7 выстрелов. 3 им нужно для пристрелки, а 4 они могут отстрелять на поражение. И всё, больше у них ничего нет. Вот в этот момент я и другие товарищи сказали: «Ну что это ещё значит — «у нас ничего нет»?!»

А после Сталинграда уже всем было ясно, что дело проиграно. Везде было одинаково. Например, как я говорил, в Ягодине. Было сообщение, что наступают 100-200 тысяч русских. Реакция — такая: «Не может быть, исчезни, я не хочу тебя видеть, ты издеваешься».

Это было в три часа дня. А в пять часов уже был вопрос: «Господин Ульрих, почему вы не выступили с вашим тяжёлым вооружением?» Предположительно, то же самое было и в Сталинграде. Лётчик, майор, докладывал в Ставку фюрера, что русские танки наступают в бесчисленных количествах. Там сказали, что он шутит. Снова и снова руководство не хотело видеть реальность. Пехоте оно вообще не верило, и это означало, что пехоте — жопа.

— Летом 1942-го немецкая армия опять наступала. Настроения — улучшились?

— Нет, как я уже сказал — после 1941-го года всё было ясно. И командирам — тоже (которые в партии не были; они — соображали).

— Вы слышали про «Приказ о комиссарах»?

— Про то, что комиссары должны быть расстреляны? Я лично об этом приказе никогда на войне не слышал. В нашей дивизии его не зачитывали.

— А когда Вы о нём узнали?

— Уже дома. А если бы такой приказ даже и был — мы бы этого не делали. Понимаете, если бы была какая-то возможность этому помешать — мы бы помешали. Я сейчас говорю только про моё окружение. Может быть, в каком-нибудь другом полку и были фанатики из нацистов; тогда — да, комиссаров расстреляли бы.

— Пропаганда в немецкой армии и образ врага. Были какие-то плакаты, листовки про плохих русских, большевиков или ещё что-то?

— Нет, не могу вспомнить.

— В русской армии выдавали водку, спирт. А Вам? Если да — то как часто?

— Да, давали. Не для того, чтобы согреться или атаковать — а как дополнительный паёк. Не каждый день, по-разному. Как шоколад. Или, например, в Сталино зимой 1941-42-го годов нам один раз дали по одному апельсину. От итальянцев, наверно, досталось случайно…

— Были проблемы со вшами?

— О! В огромных количествах. В огромных!

— И как Вы с ними боролись?

— Только руками. Больше ничего не было: ни порошков, ни мази, ничего. После того, как мы три недели отступали от Ельца до Ливен — мы увидели пункт очистки, и нас роту за ротой в нём обеззаразили. Такие пункты были двух типов: стационарные и передвижные, на автомобилях.

— Фотографии — Вы сами делали? Или у Вас был фотограф?

— Нет. Другие и фотографировали, и фотографии делали… мне — просто давали.

— Солдатам полагался отпуск?

— Да, каждый год. Три недели. Лично я — ездил домой. Пересадки для поездов с отпускниками были в Конотопе и Курске: смотря куда направляетесь. После отпуска было тяжело снова ехать на фронт. Поэтому были и те, которые вовсе не возвращались в свою часть. Смотря откуда они были. В горах — ещё можно спрятаться, а на равнине — шансов нет.

— Вы только поэтому возвращались в свою роту?

— Понимаете, я очень лабильный человек. Я ходил в церковь — Господь мне сказал: «Ты вернёшься домой» — и на этом для меня вопрос был закрыт, тема исчерпана. Лично я уже как-то не особенно над чем-то таким задумывался. Верил, что вернусь.

— Что Вы можете сказать о партизанах? Ну, и о природе этого явления…

— Да, во время войны мы всегда знали, что они есть... Но мы были фронтовой частью, сами с ними не сталкивались. То, что я уже потом, дома, об этом передумал — это то, что захватчик не может быть другом. Предположительно, много партизан было выращено, воспитано среди хиви: у нас с ними не очень хорошо обращались, и наверняка многие из них когда-то уходили в партизаны… не знаю.

Уже после войны я слышал, что немецкая армия у русского населения забирала одежду, вещи, продукты, скот. Наверняка и поэтому тоже... Однако, в русском лагере для военнопленных было то же самое: как-то раз мы втроём пытались дойти до русского офицера из охраны (он был в соседней деревне), чтобы дать ему взятку. Ну, чтобы нам улучшили снабжение. Но, пока мы к нему пробирались — по пути у нас всё отобрали.

И в немецкой армии было то же самое: снабжение не доходило до тех, кому оно предназначалось. Ни до нас не доходило, ни до населения. Я не знаю точно, как было; это я сейчас так считаю.

— Русское наступление летом 1944-го года было неожиданным — или Вы о нём знали?

— Тем летом мы занимали позиции на Березине, в лесу. 22-23-го июня примерно — было начато большое русское наступление. Но это не у нас было, а там, дальше. Мы от других слышали, а сами им ещё не были затронуты. Я доставлял донесение — и встретил нескольких военных. Они все говорили, что русские наступают. Я вернулся к командиру, говорю: «Господин оберлейтенант, русское наступление». Он мне: «Да ты шутишь»…

Там, на Березине, болота. Вероятно, они и заглушали разрывы снарядов: мы стрельбу особо не слышали. Тревогу у нас «сверху» не объявляли. Тогда мы превентивно отошли на запасную позицию. После полудня взводный мне передал, что его начальство отправляет меня разведать обстановку. Я пошёл в соседнюю деревню. Постепенно по пути стрельба становилась всё слышнее и слышнее. Там встретил двух немцев, нюрнбержцев: они ничего не знали.

Я вернулся назад — и увидел батальонного связного, которого тоже послали разведать обстановку. Но и он не имел понятия о происходящем. Тогда я пошёл на позиции полка. И только там выяснил, что и мы окружены, и весь Бобруйск тоже.

Тут наступило время обедать. Было 15 часов, это я точно знаю. Я засобирался обратно в батальон, но тут меня предупредили, что предположительно по той же дороге, по которой пришёл я — сюда едут русские. Это всё на позициях полка было. Мы начали соображать, как бы отсюда вырваться…

Мы отступили, а к вечеру в полк пришло сообщение, что, раз Бобруйск в русских руках, мы должны пробиваться к 4-й армии. Мы шли вдоль железнодорожной линии — и вот примерно в этой деревне (Показывает карту.) встретили мальчика, попробовали у него выяснить, как нам прорваться. Потом попали в болото. Потом между двумя деревнями встретили группу офицеров, и они нам сказали, что надо идти «в ту сторону». Пошли туда. И уже думали, что прорвались — но в конечном итоге напоролись на русских.

Пришлось вернуться в эту деревню. (Показывает карту.) Там мы встретили Kreisleiter (первый секретарь обкома/райкома НСДАП). Он тоже уверенно сказал, что надо идти «в ту сторону». Мы ответили: «Ты что, смеёшься? Там русские, и они в нас уже стреляли!»

В конечном итоге мы ушли в лес. Там увидели немцев. Тысячи солдат, штабные офицеры, генералы… Говорили, что русские заняли дорогу Могилёв-Бобруйск. Мы перешли через неё (я не знаю уже, где это было), а кругом действительно уже были русские. Потом вышли на лесную дорогу. И уже там, продвинувшись по ней дальше, услышали, что кто-то поёт «Дойчландслид»:

— Дойчланд, Дойчланд юбер аллес…

Тут мне один говорит: «Это что-то странное. Ловушка! Немцы не такие глупые, да и звучит это с русским акцентом!» Но мы их позвали — и они отозвались. Оказалось, немцы. Нас стало семеро, с молодым лейтенантом. Обсудили обстановку. Решили, что родина — это туда. Ночью попытались пробиться. Около 12-ти ночи прямо над нами пролетел самолёт. И тут прямо на нас идёт русский комиссар! Все легли без движения. Обошлось. Ну, ушли в пшеничное поле.

— И всё-таки Вам было страшно попасть в плен…

— Да, да. Это было бы, как русские под Киевом: руки вверх.

Потом встретили немецких пехотинцев с лейтенантом. Он мне сразу: «Ты, где твоё оружие?!» Спрятались на поле, где комбайны. Мимо проходили русские — и, предположительно, застрелили этого лейтенанта. Мы разбежались, как стемнело, и два дня я один шёл на запад. Там снова лес был, потом снова поле… Потом я увидел четырёх человек. Один закричал: «Германия!», и я опознал один из немецких диалектов.

Это были четыре штабных немецких офицера (с красными лампасами). Они меня спросили, откуда я. Я рассказал. Тоже спросили, где моё оружие; потом сказали, что, раз я без него — то, наверно, я из русского плена, и поэтому проголодался, жрать хочу. Пошёл с ними.

Двинулись вдоль Березины, мимо аэродрома, перешли реку, зашли в лес… Офицеры сказали, что надо быть осторожными, так как они той ночью напали на русских — и каждый встречный Иван теперь нас убьёт. Тут появился не один Иван, а целых две роты. Мы спрятались в лесу, и опять наступили сумерки. Но вдруг на нас вышло семеро ваших бойцов — и нас схватили.

Поймали нас потому, что командир этого русского отделения был в немецком плену — и знал, что немецкие офицеры пользуются одеколоном. Его запах они и унюхали. Офицеров куда-то увели, не знаю, а меня отправили на сборный пункт и там допросили.

Допрашивал — земляк, из Линца. В 1933-м году он участвовал в стычках с нацистами, а потом уехал в Россию. Он был коммунистом, служил в Красной Армии и меня допрашивал. Откуда-то он узнал мой голос и сказал: «Эй, ты! Я тебя знаю, ты откуда?!» Он, конечно, хотел меня расспросить, как там, на родине…

Затем он сообщил, что по приказу Сталина все немецкие военнопленные распределяются на работу. Что в Сибирь хотя и едут, но — на работу, что больше никого не расстреливают. Мне дали немного поесть — и оставили в покое. Потом нас всех отправили в Бобруйск, а оттуда на поезде в Москву: на марш пленных. Там мы находились четыре или пять дней. Это в июле 1944-го было.

— Где Вы были в Москве перед этим маршем?

— Предположительно, это был ипподром. Сперва мы были на бывшей пожарной станции (не знаю где), там нам дали немного поесть. Потом мы должны были построиться в шеренги по 24 или по 30 человек, не помню — и так промаршировали по Москве. Офицеры спереди, мы сзади. По каким улицам — я не знаю. Пришли на Курский вокзал. Там немецкие офицеры должны были принять командование. Потом 1200 человек погрузили в поезд — и поезд уехал.

— Вас охраняли русские солдаты?

— Я сам не видел, но другие говорили, что население бросалось на пленных. Правда, там, где я шёл, такого не было. Русские солдаты должны были нас защищать. Но я этого не видел.

— А то, что Вы видели? Как к Вам относилось столичное население? Кто-то что-то кричал? Или смотрели молча?

— Мы сами никуда не смотрели. Просто промаршировали, отстранённо… Без всяких мыслей. Как мёртвые. Всё закончилось, и мы шли в плен. Без мыслей и без чувств.

Потом я оказался в угледобывающей бригаде. Затем два месяца перешивал вещи для русского комиссара, которые он взял в Германии. Позже был в селе, работал на земле с русскими крестьянами: в сентябре собирали урожай kukuruza.

Потом, в 1945-м году, всех пленных собрали обратно в лагерь. Сказали, что все едут домой. Там были немецкие повара, они испекли печенье; был комиссар, две-три медсестры, офицеры, ещё не знаю кто, человек 20 начальства… комиссар сказал, что всё закончилось — и мы едем домой. И в ноябре 1945-го, к моему дню рождения, я был дома. Подарок на день рождения.

— Вам прочитали приказ о капитуляции Германии? Как Вы его восприняли?

— Да-да, прочитали. У нас ведь были и политинформации, и комиссар был (не коммунист, ни в коем случае). Нам даже устроили вечер с музыкой и танцами, девушки были югославские, из соседнего лагеря…

— Среди вас наверняка были люди из антифашистского движения…

— Да: тот оберлейтенант и ещё два коммуниста. Мой бригадир был красным ещё с донацистских времен: из Шлезии, Вальтер Лауре. В целом у него не было никаких привилегий. Была фотография из газеты, где его жена встречает Красную Армию с цветами. Он эту фотографию показывал начальству в лагере — а они сказали, что это, может, правда, а может, и нет. Каких-то существенных льгот в лагере у коммунистов не было. Предположительно, этот Вальтер Лауре потом был комиссаром полиции Восточного Берлина, но я точно не знаю.

— Какие мысли Вас посещали в плену? Вас и Ваших «коллег».

— Да никто там ни о чём особенном не помышлял. Один как-то сказал, что если бы он знал, что попадёт в плен — то каждое утро ел бы бутерброд с мармеладом.

— Чего Вы боялись больше всего: быть покалеченным, убитым или попасть в плен?

— Очень тяжёлый вопрос. Я же уже говорил: я очень лабильный. Потому — об этом не думал. Были многие, которые думали. Я — нет.

— У Вас были награды за войну?

— Да: Ближний бой, Железный крест и Пехотная атака.

— А За Зимнюю кампанию 1941-42 («Мороженое мясо»)?

— Да: вот, на фото. (Показывает.)

— Вы получали деньги, как солдат? Сколько, в каких единицах?

— Да, получал: и как солдат, и как ефрейтор. Не много. В России — в рублях получали. В Ягодине был целый поезд банковский с этими рублями.

— Были ли у Вас какие-нибудь трофеи, русское оружие?

— Оружие — нет. Некоторые брали русские ППШ и СВТ потому, что они были лучше, чем наши. Но в стрелковых ротах такого не было. И трофеев у меня не было. Я русские трупы вообще редко видел. В Ягодине только видел, как штабель трупов лежал. А потом такого вообще больше не встречал.

— У Вас был меховой солдатский ранец?

— Нет. У нас сумки были, в повозках. С собой — кроме боевого обвеса, ничего не носили.

— А Вам до отпуска было известно, как идёт жизнь в Австрии во время войны?

— Да, мне писали. Там были карточки. По ним получали хлеб, ещё там всякое…

— Ваша дивизия изначально была австрийской. А пополнение приходило из Австрии или из Германии?

— Из Германии: рейнцы, пфальцы, вюртембергцы, гамбургцы.

— Во взаимоотношениях между австрийцами и немцами — были проблемы?

— Как между берлинцами и мюнхенцами, так примерно.

— В Вашей дивизии было много народа из окрестностей Вельса?

— Да: и отсюда, и из Линца. Там до сих пор ещё есть Сообщество и штаммтиш (регулярные встречи в ресторане), потому что ещё остались ветераны 45-й дивизии. Здесь — уже нет.

— У Вас имеются контакты с Вашими бывшими сослуживцами?

— Нет, все кончились. Из моих — больше никого не осталось. Хотя в Вельсе есть ещё ветераны Второй мировой... встречаемся изредка.

— Что можете сказать о немецко-российской политике?

— Знаете, я считаю, что отношения России с Германией были бы очень счастливыми. Лучше, чем с Америкой. Мы нужны России. Вы имеете все сокровища, которые нужны и вам, и Германии, и миру. А Германия имеет ноу-хау к ним. Можно было бы по-настоящему взаимовыгодно и прогрессивно дружить: как экономически, так и политически.

— Спасибо.

Фотоархив Йозефа Виммера

|

|

Фотография №1 |

|

|

Фотография №2 |

|

|

Фотография №3 |

|

|

Фотография №4 |

|

|

|

Фотография №5 |

|

|

Фотография №6 |

|

|

Фотография №7 |

|

|

Фотография №8 |

|

|

Фотография №9 |

|

|

Фотография №10 |

|

|

Фотография №11 |

|

|

Фотография №12 |

|

|

Фотография №13 |

|

|

Фотография №14 |

|

|

Фотография №15 |

|

|

Фотография №16 |

|

|

Фотография №17 |

|

|

Фотография №18 |

|

|

Фотография №19 |

|

|

Фотография №20 |

|

|

Фотография №21 |

|

|

Фотография №22 |

|

|

Фотография №23 |

|

|

Фотография №24 |

|

|

Фотография №25 |

|

|

Фотография №26 |

|

|

Фотография №27 |

|

|

Фотография №28 |

|

|

Фотография №29 |

|

|

Фотография №30 |

|

|

Фотография №31 |

|

|

Фотография №32 |

|

|

Фотография №33 |

|

|

Фотография №34 |

|

|

Фотография №35 |

|

|

Фотография №36 |

|

|

Фотография №37 |

|

|

Фотография №38 |

|

|

Фотография №39 |

|

|

Фотография №40 |

|

|

Фотография №41 |

|

|

Фотография №42 |

|

|

Фотография №43 |

|

|

Фотография №44 |

|

|

Фотография №45 |

|

|

Фотография №46 |

|

|

Фотография №47 |

|

|

Фотография №48 |

|

|

Фотография №49 |

|

|

Фотография №50 |

|

|

Фотография №51 |

|

|

Фотография №52 |

|

|

Фотография №53 |

|

|

Фотография №54 |

|

|

Фотография №55 |

|

|

Фотография №56 |

|

|

Фотография №57 |

|

|

|

Фотография №58 |

|

|

Фотография №59 |

|

|

Фотография №60 |

|

|

|

Фотография №61 |

|

|

Фотография №62 |

|

|

Фотография №63 |

|

|

Фотография №64 |

|

|

Фотография №65 |

|

|

Фотография №66 |

|

|

Фотография №67 |

|

|

Фотография №68 |

|

|

Фотография №69 |

|

|

Фотография №70 |

| Интервью: | А. Драбкин |

| Перевод на интервью: | А. Пупынина |

| Расшифровка: | В. Селезнёв |

| Лит. обработка: | А. Рыков |