- Я родился в 1918 году в восточной части Померании, в той самой, которая сейчас оккупирована Польшей. Наша семья родом из Укервальд - это такой большой и красивый лесной район под Берлином. Мой отец был профессиональным охотником, специализацией которого являлась дрессура охотничьих собак. Все мужчины в моем роду по традиции становились лесниками. В Первую мировую, в1915-м году отец воевал на Восточном фронте и даже был там ранен - ему искалечило руку. В дальнейшем это значительно усложнило его профессиональную деятельность. Для того чтобы выстрелить из ружья ему приходилось довольно сильно ее изгибать.

- Была ли у вашего отца работа до того, как Гитлер пришел к власти?

- Отец был предприниматель, но мы жили так бедно, что даже сложно себе представить. Примерно с год мы жили в Южной Америке. Распродав все, что можно в Германии, мы отправились в Бразилию. Как я понял из семейных разговоров, отец хотел открыть предприятие, но его обманул компаньон. Отец потерял все до последнего пфеннига, и мы вернулись в Германию. Мачеха с моими сестрами (к тому времени моя родная мать уже умерла), остались в Бразилии в немецкой колонии Санта-Катарина одни - на девять долгих месяцев. Только в 1926-м году все они вернулись обратно. Потом к власти пришел Гитлер, и сразу стало лучше. Отец был старым национал-социалистом, но с 1934-го года он постоянно воевал с государственными ведомствами: он требовал от них расследований участившихся в то время жестокостей и убийств. За это он отсидел шесть недель в гестапо. Потом его отпустили…

Несмотря на происходящее с моим отцом, я учился в государственной школе. Странно, но это было так. Меня даже никто не спрашивал о моем отце, а ведь я очень боялся, что из-за него меня исключат из школы. В школу я пошёл как положено, в 1924-м году. Сначала я учился в деревенской школе. Причём я 5 или 6 раз менял одну школу на другую, потому что мы постоянно переезжали туда-сюда. В 1934 году я перешел в школу в Берлине, которая через полгода стала называться «национал-социалистическим воспитательным заведением». Нам выдали униформу, и поменяли программу.

- Чем отличалось обучение в Napola [Nationalpolitische Erziehungsanstalt - национал-политическое воспитательное учреждение, полная средняя школа для подготовки руководящих кадров, дававшая право поступления в университет] от обучения в обычной школе? Были какие-то другие предметы?

- Нет. Тогда в Германии были различные гимназии: классические - с греческим и латинским языком, реальные гимназии, реформированные - с латынью, английским и французским. Я же сначала учился в так называемой средней школе, с французским и английским языками. Потом из всего этого разнообразия оставили школы только с латынью и английским, но уже без французского. Мне кажется это правильным: латынь для университета, английский для всего остального – такая тогда была реформа.

- Вы хорошо учились?

- В начальной школе - да, а в Napola я находился где-то внизу. Достаточно хорош, но ничего выдающегося.

- В школах Советского Союза проводилась очень настойчивая пропаганда. У вас было что-то похожее?

- Когда я сегодня говорю, что пропаганда была ненавязчивой, мне никто не верит. Но я должен Вам сказать, что настойчивой специальной пропаганды тогда не было. Только лишь в биологии и немецком языке подчеркивался национал-социалистический образ мысли. Я даже помню одного учащегося, который писал свою аттестационную работу, дающую право на поступление в университет, по теме "«Капитал» Маркса". Такое было не типично, но вполне возможно, и считалось нормальным! Хотя курса марксизма у нас, конечно, не было. Он сам выбрал такую тему, исходя из личного интереса.

- Прослеживались ли в курсе биологии расистские идеи о превосходстве арийской расы?

- Я бы сказал немного по-другому. Нам это преподносилось в следующем ключе: белая раса создала господствующую в современном мире культуру, и западная, то есть арийская цивилизация, - в виде римской, а затем в виде английской империи, - завоевала мир, создала науку, ну и так далее… А например, про китайскую культуру нам ничего не говорили.

- Можно ли сказать, что славянские народы рассматривались вами как «унтерменши»? И можно ли сказать, что когда немцы входили в Россию, это понятие было ими твердо усвоено?

- Понятие "унтерменш" в первый раз я услышал во время войны, во время пропагандистского выступления. По-моему, об этом говорил Геббельс.

- На вашем уровне такого отношения не было?

- Нет. Знаете, я хочу подчеркнуть, что нам говорили о превосходстве немцев. Да, слово «превосходство» использовалось. Но в наших действиях и поступках этого не проявлялось в том виде, как это декларировалось. Сегодня я хочу сказать, что да, некоторая самоуверенность в нас присутствовала… Откуда это пошло? Когда мне было 10 или 11 лет, еще до Гитлера, в 1930-м году я вступил в так называемый Союз Молодежи. В Германии тогда было много различных молодежных организаций: обычно маленьких, с религиозной или патриотической направленностью. Я тоже стал членом в одной из таких групп. Мы в субботу ездили на озеро, пели песни.

- Гитара, костер?

- Да. На гитаре я не играл, но относился к тем кто это умел, с полным восхищением. В будни мы тоже встречались: пели песни, читали друг другу что-то из истории. Иногда нам читали вслух взрослые: и не какие-нибудь специалисты, а наш двадцатилетний вожатый, работавший подмастерьем электрика. Мы говорили не о национал-социализме, а о нашей родной Германии. Мы были патриоты! Понимаете? Там, у костра, именно в те годы, вне зависимости от идеологии национал-социализма, я заложил основы своей жизненной позиции. Потом все это срослось с Гитлерюгендом.

- Можно ли сказать, что Гитлер, придя к власти, просто дал развиться этим патриотическим настроениям?

- Да, и очень сильно. Нужно учитывать то, что в Германии каждый год в каждом регионе Германии было по два-три правительства, и каждый день происходили демонстрации: демонстрация коммунистов, демонстрация СА… Понимаете? Всевозможные! Люди устали от анархии. Неожиданно зимой 1933-го года я услышал по радио первое большое выступление Гитлера в качестве рейхсканцлера в Кенигсберге. Речь в нем шла о Таурогенской конвенции, также упоминались Польша, генерал Йорк, и последовавшие за этим события 1813-го года.

[Таурогенская конвенция — договор, заключённый 30 декабря 1812 года между прусским генералом Йорком и российским генералом Дибичем о взаимном нейтралитете в последние дни Отечественной войны 1812 года].

Он говорил о том, что мы прорвемся, что мы уже начинаем менять ход истории! А в конце выступления все запели голландскую молитву «на Господа уповаем». Это очень известная религиозная песня, я до сих пор ее помню, она начинается так: «Мы молимся и верим в наше новое будущее». Это было что-то невероятное! Какое было воодушевление и облегчение! Именно облегчение! Вот оно, наконец-то! Сейчас начнется! Исчезли партии, исчезли те же коммунисты, не было никого - мы стали едины. Народ объединился! Все, и мы, немецкая молодежь, стали едины! Это нужно понимать!

К сказанному нужно добавить, что поначалу в Napola Гитлерюгенда не было. Лишь в 1936 году все Napola были подчинены СС. Их инспектором стал СС-фюрер Хайсмайер (Obergruppenführer August Heissmeyer). Что там точно происходило, я не знаю, но мы получили униформу Гитлерюгенда. И не такую, как в обычных отрядах СА, а даже лучше. Именно тогда появился Имперский закон о молодежи, который гласил, что каждый немец должен вступить в Гитлерюгенд. Поэтому нас сразу же автоматически включили в него. Надо заметить, что руководство Гитлерюгенда в нашей школе никаких прав не имело, а мы просто носили униформу, и ничего более.

Летом 1936 года, за 3 месяца до открытия Олимпиады в Берлине, начались приготовления к ней. Волонтеров на работу на Олимпиаде набирали в том числе и в Napola. Я, разумеется, записался. Нас всех собрали, каждый волонтер получил специальный белый костюм, и началась подготовка.

Во время открытия я приветствовал сборную Бразилии. Мне вручили большой бразильский флаг, и я представлял их команду. С тех времен и до сих пор у меня хранится значок от Бразильского Олимпийского Комитета! А в последний день олимпиады я нес флаг Перу. Команда Перу уже уехала, но кто-то же должен был ее представлять… Все те, кто нес флаги, вместе с 30 или 40 командами олимпийцев, выстроились перед главной трибуной, на которой находился Гитлер и члены Олимпийского Комитета. Помню, что рядом со мной стояли команды Австрии и Филиппин. Вперед вышли очень красивые и прекрасно одетые девушки, которые должны были на каждый национальный флаг повесить золотой венок. Его каждая делегация могла увезти домой. Мы, по команде, склонили знамена, а юные красавицы повесили на них венки, которые фиксировались небольшим крючком. Было темно, мы стояли в свете прожекторов, направленных на нас. По команде мы поднимаем флаги, и тут венок с моего флага падает на землю! Только у меня одного! Прямо перед Гитлером и всеми остальными! У меня одного! Вот Гитлер, вот упавший венок и я…! Мой товарищ из Napola, стоявший сзади, зашептал, что я должен опустить знамя, а он выскочит и наденет венок. Но я решил, что опускать знамя и возиться с венком не стоит. Просто товарищ поднял его и после церемонии отдал мне. Он хранился в моем доме, - который теперь находится на территории Польши. Жаль, венок был очень красивый, с эффектной золотой лентой.

Олимпиаду я видел с первого до последнего ее часа. Должен вам сказать, что это было абсолютно восхитительным событием. Разумеется, тогда везде висели свастики и прочая нацистская атрибутика. На стадионе было очень много иностранцев, но я не заметил, чтобы у них это вызывало раздражение. Когда появлялся Гитлер, все тут же вставали. Сами! Их никто не заставлял!

- В советской пропаганде говорилось, что Гитлер очень переживал, когда выигрывали негры, это правда?

- Нет, я в это не верю. Я сидел у беговой дорожки, рядом с Джеймсом Оуэнсом, который сначала выиграл забег на 100 метров, а потом на 200. И все этому были рады, черные и не черные. В 1972 году во время Олимпиады в Мюнхене, Оуэнс снова приезжал и выступал по телевидению, я смотрел его интервью. Его спросили: «Господин Оуэнс, как вы пережили Олимпиаду 1936 года? Там же был Гитлер, нацисты?» Оуэнс ответил: «Ничего не знаю, это была отличная Олимпиада». Его опять спрашивают в том же ключе: "Так ведь нацисты, Гитлер?" А он им отвечает, что ничего такого тогда не ощущалось. Думаю, это очень показательная ситуация.

Сейчас говорят, что Гитлер устраивал прием в честь золотых медалистов, а Оуэнс отказался прийти. Но я в это не верю. Оуэнс бы об этом сказал, он не был настолько глуп.

- Довелось ли Вам участвовать в сжигании книг на площади, или слышать об этом?

- Определенно слышал, но не более того. По-моему это происходило в 1933 году. Я тогда был в Napola, и у нас ничего такого не было. 30 января, в день, когда Гитлер пришел к власти, у нас проводился большой праздник. Нашему классу зарезервировали место в факельном шествии, которое проводилось в честь его победы. Мы маршировали мимо Имперской канцелярии по заполненным ликующими людьми улицам. Был праздник, все радовались, вышел Гитлер, мы вместе со всеми закричали: «Хайль!» Потом точно также его приветствовали в Вене 13 марта.

Школу я закончил в 1939-ом и получил право на поступление в университет. Вместо этого я захотел пойти в военное училище, чтобы стать офицером армейской пехоты. Но мне приписали проблемы с глазами, которых у меня тогда не было, и не взяли меня. Я возмущался, говорил, что этого не может быть, что это ошибка. В ответ они предложили повторить попытку через полгода.

Неожиданно я увидел рекламу Ваффен СС… Я выяснил, что обучение проходит в одинаковых с армией условиях, и засчитывается как служба в армии, то есть как выполнение воинского долга. Если бы у меня что-то не заладилось, то через два года меня бы уволили, и я смог бы поступить в университет. На тот момент такие условия оказались очень приемлемыми. Вот так и случилось, что в 1939 году я поступил добровольцем в офицерскую школу СС. Вы должны понимать различия Ваффен СС от СС: это необходимо, чтобы правильно понять то, о чем я буду рассказывать. Мы обучались точно так же, как и обыкновенные армейские офицеры. Как я узнал после войны, существовал приказ Гитлера или Верховного командования, который гласил, что контроль над обучением в юнкерских школах Ваффен СС должен иметь Вермахт. Именно Вермахт! Обучение должно происходить таким образом, чтобы в случае войны обучающиеся смогли выполнять обязанности офицера, такие как тактика, оружейное дело, логистика, и прочие.

- А танцы у вас тоже были как в училищах Вермахта?

- Танки!?

- Танцы. Мы от других ветеранов слышали, что на офицерских курсах вас учили обращаться с женщинами?

- Я совсем не ожидал такого вопроса. Да, в училищах Вермахта были танцевальные часы… А у нас не было танцевальных часов, но нас учили, как нужно правильно двигаться. Например, в Брауншвейге имелось всего два танцевальных клуба. Там после обеда происходили танцы с чаем. Там также появлялись наши преподаватели, но уже в гражданской одежде. Мы считали, - это для того, чтобы контролировать, хорошо ли мы себя ведем.

- Какие были отношения с вашими товарищами по юнкерской школе?

- Вполне товарищеские, нормальные.

- Сколько времени продолжалось обучение?

- Десять месяцев, с апреля до декабря 1939-го.

- Был ли в юнкерских школах Ваффен СС точный план обучения?

- Да, все было расписано по неделям, так, как положено.

- С первой по четвертую неделю - введение, военная история от античности до современности, с пятой по восьмую - обязанности немецкого солдата, воспитательная роль армии по книге Гитлера «Майн кампф», шпионаж, саботаж?

- «Майн кампф»? Нет! Конечно, считалось, что мы читаем эту книгу, но про нее не спрашивали. Некоторые действительно читали, но я смог осилить только часть, потому что она слишком толстая. Нет, ее изучение точно не входило в программу.

- Нужно ли было при поступлении доказывать свое арийское происхождение c XVIII века?

- Да. Про XVIII век не скажу, но свое арийское происхождение я смог подтвердить с 1800 года. Для этого я собрал свидетельства о крещении своих родных. Сегодня о своих предках я знаю немного больше.

- Когда Вы окончили юнкерскую школу Ваффен СС, какое у вас было звание?

- Штандартен-обер-юнкер - оно соответствовало званию обер-фейнрих в Вермахте.

- Как происходила церемония окончания школы и присвоения званий? Был какой-то праздник?

- Нет. Уже шла война, нам сказали, что нас переводят обратно в армию, но не перевели. Никаких праздников не проводилось.

- После окончания юнкерской школы, кем Вас назначили?

- Я очень хотел в пехоту, потому что к технике не питал никакого интереса. Но после производства в лейтенанты меня послали в саперную школу на курсы командиров взводов. Я сразу же отказался, и меня отправили в дивизию «Мертвая Голова», где поначалу все шло так, как я хотел. Но уже началась война, и мне сказали, что есть очень большая нужда в саперных командирах. Пришлось подчиниться. Меня перевели в Дрезден, где я стал офицером-преподавателем в резервном батальоне и обучал рекрутов сапёрному делу. Такие у меня были обязанности. В «Мертвой Голове» я числился в резервной части, дислоцировавшейся в Дрездене; акцентирую - не в полевой.

Подготовкой рекрутов я занимался до июня 1940 года. В начале июня из этой резервной части меня вместе с другими товарищами перевели во Францию в полевые части СС, а именно в Фау-дивизию [SS-Verfügungstruppen-Division, SS-VT], которая была в мирное время «частью быстрого реагирования». Потом Фау-дивизия стала называться дивизией «Дас Райх». Туда я прибыл прямо из Брауншвейга вместе с большой компанией кандидатов в офицеры. Связи с нашей дивизией не оказалось, она продвинулась уже к испанской границе. А через несколько дней – капитуляция Франции. Я вспоминаю, что когда я прибыл в полк «Германия», как раз объявили о капитуляции, и после этого боев уже не было.

- 21-го апреля 1941-го вас перебросили на восточную границу. Вы знали зачем?

- Хе-хе. Хороший вопрос! Надо подумать. 21 апреля? Нет, в мае мы еще находились в южной Германии, в Тюбингене. А в начале июня уже в Польше… Помню, как мы в компании молодых офицеров обсуждали, что же будет дальше. Мы высчитывали и делали прогнозы. У нас оставалась бы только одна возможность прогноза, если бы не пакт о ненападении! Кто-то из нас даже предполагал, что мы получим право прохода через Советский Союз в Персию. Но это были всего лишь слухи и домыслы. До самого нападения на Советский Союз об этом не было сказано ни слова!

Я сам об этом часто думал, с какими планами мы едем на восток. Обсуждалась еще третья причина концентрации войск на границе: на случай нападения Советского Союза на нас. Такой вопрос тоже поднимался. Идея о нападении на Советский Союз была тогда совсем не очевидна.

- Когда и как вы узнали, что произойдет нападение на Советский Союз?

- Точно сказать не могу. Кажется, вечером или ночью нам зачитали общий приказ Гитлера. Для нас это не прозвучало сигналом к утренней атаке, «Викинг» находился во втором эшелоне, мы просто приняли к сведению – война началась! Это был очень волнующий момент.

- Кто Вам зачитывал приказ Гитлера?

- Наверное, командир роты, как это обычно бывало. Когда приходил приказ, его надо было кому-то зачитывать. По-другому не могло быть.

- Под Львовом убили вашего командира полка или это был какой-то другой офицер?

- Да, погиб командир полка. Вероятно, он наткнулся на попавшие в окружение советские войска. Там встречались отдельные не сдавшиеся в плен русские. Вряд ли это были партизаны, их тогда еще не было.

- Как это было воспринято?

- Что я должен сказать? Война…

- Летом 1941-го года, какие у вас, сапёров, были задачи? Вы строили мосты?

- Обычно мы убирали мины, но тем летом нам заниматься этим не пришлось. А если говорить о мостах, то один я построил возле городка Смела в районе Черкассы - Кременчуг.

При наступлении в сторону Днепра мы должны были перейти через один из его многочисленных притоков. Там стоял очень высокий частично взорванный мост. У него обрушилось несколько пролетов, но его решили использовать. Один батальон форсировал реку, занял плацдарм, а я, - не очень хорошо понимая, что делаю, так как был недостаточно обучен, - занялся укреплением переправы. Хорошо, что у меня была пара сообразительных унтер-офицеров - они импровизировали прямо на ходу. В результате мы там все неплохо укрепили. Этим пришлось заниматься целый день под обстрелом артиллерии - русскими велся беспокоящий огонь. В первую ночь по мосту перешли самые важные части дивизии: авангард с артиллерийским батальоном, пехотный батальон и прочие. Потом начались контратаки под Черкассами, а затем нас окружили. Затем нас деблокировали, на смену нам подошел другой полк – «Нордланд».

В то время Красная Армия была не в состоянии доводить подобные операции до логического конца. Во время нашего наступления они провели ожидаемый контрудар во фланг, с востока через Днепр. Мы продвигались вперед, а они пытались прорваться за нашими спинами. Однако надо признать, что ситуация тогда сложилась критическая.

Помню, как со своим взводом был включен в состав штурмовой группы. Нашей задачей являлось взрывать все, что мешало дальнейшему продвижению вперед. Например, один раз нам пришлось штурмовать комплекс казарм. Мы атаковали его всем полком, и во время этой атаки я лично, заложил под дом противотанковую мину, а затем подорвал ее. Тогда такое я еще делал сам! Это оказалось достаточно сложным занятием, потому что по нам стреляли с верхних этажей. Мы с моим взводом обошли казарму, и тут появилась большая масса людей с поднятыми руками. Передо мной стояла толпа советских солдат. От толпы отделилось несколько человек и они, махая над головой чем-то белым, стали приближаться к нам. Когда эта группа подошла достаточно близко, один из них бросился мне в ноги, обнял их и стал просить милосердия. Я не знал как себя вести и приказал ему встать. Он очень нервничал и боялся. Вы понимаете ситуацию? Он думал, что я его застрелю! Этот русский говорил: «Пожалуйста, не расстреливайте меня». Я протянул к нему руку и поднял его…

Потом все пленные сами пошли в наш тыл, и мы их совсем не охраняли. Это событие, встречу с тем человеком, я вспоминаю очень часто. Позже я видел пленных и в Орловской тюрьме. Когда мы опрашивали пленных, они говорили нам: «У нас кончилось топливо и боеприпасы. Нам дали приказ прикрыть нашу артиллерию, и если наши пушки будут потеряны, нас расстреляют». Я знаю, что такие строгие приказы давало советское руководство. Какое-то сумасшествие...

Я должен вам рассказать, что нам в Германии перед войной рассказывали о происходящем на Украине, об этих показательных процессах. А потом на первой неделе войны в Лемберге [Львове] произошли эти ужасные убийства украинцев: ГПУ казнило перед уходом тысячи заключенных. Этот отвратительный факт стал шоком для нас. А потом еще появились известия о том, что нашли немецких летчиков, которых массово убили, всем разрезав животы.

- Сколько было летчиков?

- Летчиков? Двое или трое. Вы понимаете, какая к нам поступала информация в начале войны? Мы подумали – «Значит, вот как это будет!»

О том, как приказывал вести войну Гитлер, мы ничего не знали. Эти приказы… Например, «приказ о комиссарах» я узнал только после войны. У нас его не зачитывали, нам он был неизвестен! Я верю, что мой генерал Штейнер, его не давал, и такого приказа в нашей части не было!

- По этим событиям в Львове, 30 июня 1941-го года. Что вы тогда об этом знали? Вы видели, как украинские националисты убивали евреев?

- Да. Мы это мы видели на улицах, но не понимали, кто кого убивает. Мы тогда думали, что это гражданские разбираются между собой. К тому же, на нас ведь тогда тоже нападали. Мы маршировали по улице, потом нам пришлось остановиться, потому что все было забито народом. Колонна постоянно двигалась вперед, поэтому можно было видеть, как преследуют евреев.

Но худшим оказалось то, что мы узнали об этих ужасных вещах в подвалах тюрьмы Лемберга. Я сам этого не видел, мне нельзя было покидать колонну, но наши мотоциклисты туда поехали и сразу нам рассказали об увиденном.

В таком настроении началась для нас война. Когда я сегодня об этом думаю, то понимаю, что та война была отвратительной. Это не стало нормальной, обыкновенной борьбой разных государств, а превратилось в фанатичное, тотальное истребление себе подобных! И с нормальной солдатской войной это не имело ничего общего!

- Вы, молодой тогда человек, воспринимали то, что происходит на улицах, как «чужую жизнь», или вы не вмешивались, потому что не было приказа?

- Приказов в этом направлении вообще не давалось. Чтобы передать вам наш тогдашний настрой, приведу пример. Я в какой-то момент увидел, как солдаты загнали евреев в пруд, и заступился за них. Эти солдаты были не из моей роты, и я действовал без приказа. По рассказам знаю, что так же поступали еще некоторые офицеры из нашей колонны, и в этом не было ничего особенного. Я не хочу преувеличивать, но в кое-где мы даже успокоили ситуацию. До нас эта вакханалия длилась уже два дня.

- Уже в августе вы получили Железный крест 2-го класса. За что?

- За бой в небольшом городке южнее Бердичева. Там Красная Армия наносила контрудар, который продолжался одну неделю и доставил нам большие неприятности. Тогда мой взвод применили не как саперов, а как пехоту. Там у меня появились первые погибшие. Потом я получил ЖК2. А в сентябре мы уже были в Днепропетровске.

- Вы воевали на Миус-фронте, когда началась зима. Как там обстояло дело с распутицей и плохой погодой?

[Зимой 1941-42 гг., весной и в июне 1942 г. 5-я моторизованная дивизия СС «Викинг» вела оборонительные бои на реке Миус].

- Интересный вопрос. Миус-фронт у многих остался в воспоминаниях в основном из-за зимы и мороза. Что же запомнил я?

В ноябре мы стояли за Миусом, в какой-то деревне под названием Новка. Вот в ней 17 ноября я и заболел желтухой. Меня свалила жестокая лихорадка, и врачи сказали: «Немедленно отправляйтесь в тыл, в лазарет!» Я попытался спорить, но они не согласились под тем предлогом, что моя желтуха проходит в тяжелой форме. Меня отправили на аэродром в Таганрог, а оттуда на Ю-52 перевезли в Днепропетровск. Самолет был полностью забит ранеными и больными. В нем стояла жуткая вонь от гниющего обмороженного человеческого мяса. Все лежали, а я лежачего места не получил, потому что еще мог держаться на ногах.

В Днепропетровске мы приземлились на пустынный загородный аэродром, где никого и ничего не было. Чтобы не погибнуть, всем пришлось идти пешком несколько километров! Невероятно, но мне это удалось. В каком-то бреду я шел, падал, с трудом поднимался, шел, и снова падал… Мне кажется, что по дороге меня все-таки кто-то подобрал.

В Днепропетровске все отели стали госпиталями. Первый отель оказался закрыт! Сейчас верится с трудом, но я это точно помню: мне пришлось добираться пешком до следующего отеля. Транспорт отсутствовал как таковой. Второй – та же история. И только в третьем госпитале меня приняли. Но что там творилось! Солдаты с обморожениями лежали прямо на полу в проходах. Там я сразу получил очень хорошее лечение, зато в придачу заболел гриппом. Но молодой организм справился, и в самое короткое время я снова встал на ноги.

Однажды посмотрев в окно, я увидел грузовик с нашими тактическими знаками. Я привлек внимание водителя, и объяснил ему знаками, чтоб он подождал какое-то время. Но врачи отказывались меня отпускать, считая не достаточно здоровым. Помню, что я выпросил у них какую-то бумагу и ушел. Так началась моя поездка на этом грузовике по бескрайним снегам России. Она проходила с большими приключениями, и это отдельная история…

Мы добрались до города с каким-то коммунистическим названием, - по-моему, это был Куйбышев. Там из окопа вылез кто-то в коричневой униформе, и сначала мы подумали, что это советский. Но он оказался словаком, на нашем участке уже стояла их дивизия. Словаки и русские выглядели очень похоже. Мы стали у него спрашивать, где участок «Викинга». Этот солдат знаками нас отправил к одному командиру батареи, словацкому немцу, который говорил по-немецки. Этот командир нам все объяснил.

Мой взвод находился прямо в дельте Миуса, где его подчинили 3-му батальону полка «Германия». Наконец я нашел штаб взвода и моего заместителя. Они расположились в деревенском доме. У них был накрыт стол - вкусно пахло жареным мясом. Я был сильно голоден и попросил угостить меня, заметив при этом, что мне после желтухи нельзя кушать жареное. Мой заместитель на это сказал: «Ерунда, ешь».

Мы обсудили положение, обменялись информацией с заместителем, и тут раздался взрыв снаряда тяжелого калибра, который лег справа от дома. Потом с другой стороны упал второй. Стало ясно, что русские взяли «вилку». Мы мгновенно выскочили на улицу и нырнули в укрытие. Рядом с домом находился погреб, в котором сидел его хозяин и наш радист. Все бросились в этот погреб…

Когда я уже спускался вниз по лестнице, прямо перед дверью дома раздался взрыв. Бедный владелец дома погиб. В варварском холоде этого грязного подвала я и провел свою первую ночь после возвращения из госпиталя. Там валялись какие-то тряпки, одеяла и прочие отвратительные вещи. Из-за этой грязи у меня в России трижды случалась чесотка. Это омерзительно…

Потом с Миуса нас отвели назад в Успенскую. Мы разместились в каком-то здании, в котором отсутствовало элементарное отопление. Нам пришлось построить маленькую печь. Там даже нельзя было сидеть, приходилось только лежать. Но и это мы как-то пережили.

А потом, это произошло примерно на Рождество, меня назначили командиром батальона, и мне уже не надо было сидеть во всяких дырах. Ну, по крайней мере, ночью! Днем же приходилось прятаться постоянно! Иначе нас бы немедленно убили из противотанковой пушки «Ратш-бум». У советов их было очень много. В Красной Армии к каждому грузовику всегда прицеплена пушка - это для них типично.

- Вы получили зимнюю одежду?

- Нет. Тогда совсем ничего.

- Как вы боролись с холодом?

- Точно не помню, но это всегда происходило абсолютно варварски. Мы там строили позиции, устанавливали мины. Я каждую ночь проверял какой-нибудь из моих взводов. Делать это можно было только ночью.

Начался страшный период распутицы: окончательно расползлись дороги, растаял снег, потоки воды пошли по… Русские называли это balka. Потоки обладали такой мощью, что рушили берега. Я тогда ездил на лошади. С лошадью тоже все получалось не так просто… Сверху поток талой воды, а снизу лед. Лошадь скользила и падала. А вместе с нею падал я! Примерно так происходили наши прогулки из Успенской на фронт.

Мы гордимся тем, что оставили о себе хорошую память в Успенской. Когда я туда приехал осенью 1992-го года, нас приняли бургомистр и престарелые хозяева наших бывших квартир. Еще пришел молодой человек, который услышал о приехавших немцах. В личной беседе со мною он упомянул о воспоминаниях своей бабушки. Она рассказывала ему, что немцы себя вели очень хорошо.

Мы ездили туда каждый год. Это единственное место, в котором мы простояли столь длительное время, более шести месяцев. И к тому же возле Успенской покоятся 800 наших товарищей погибших в этой зимней войне. К сожалению, кладбище не сохранилось, вместо него мы увидели распаханное поле. Но бургомистр уверил нас, что там больше не сеют, из-за того что везде лежат кости. С тех пор то место огорожено, освящено, и туда каждый год приезжают посетители.

- Чем Вам запомнилась зима 1941-42 годов?

В Калмыцкой степи 6 января я должен был оборонять одну деревню, которая постоянно переходила из рук в руки. Когда в нее вошли мы, там еще лежали погибшие советские солдаты, и стояло несколько подбитых танков: наших и советских.

После захвата деревушки мы оказались в критической ситуации. У меня не было противотанковых пушек, а в качестве усиления осталась только 20-миллиметровая зенитная пушка.

Через некоторое время нас атаковали русские при поддержке четырех легких танков. Два из них мы смогли уничтожить в результате напряженного скоротечного боя.

- Чем вы их уничтожили?

- Теллер-минами. Это удалось сделать двум солдатам, причем одному из них было всего 17 лет. Но в этом бою погибло трое наших солдат. И нам еще повезло! А вот наших соседей, как я потом узнал, атаковало два десятка Т-34.

На всякий случай я выкопал щели вокруг моего командного пункта. Когда появились танки, мы спрятались в эти укрытия. После первой атаки произошла небольшая пауза. В этот момент ко мне подошел унтер-офицер, командир автомобильного полувзвода, и спросил, не должен ли он увести все машины? Я сказал ему, что да, и немедленно. В этот момент из-за дома выехал Т-34 и в упор выстрелил осколочным снарядом. Я успел нырнуть в укрытие, а возле унтер-офицера и еще одного солдата разорвался снаряд. Один погиб на месте, а второго мы, к сожалению, не смогли спасти, он потерял ногу и потом попал в плен.

Я лежал в укрытии под стеной дома, а этот Т-34 стоял буквально в метре от меня и ворочал башней. Затем он проехал немного вперед и развернулся… Танк стоял перед нами в трех или пяти метрах, опустив пушку в направлении нашего укрытия. Мы с артиллерийским наблюдателем смотрели ему прямо в ствол и ждали, когда Т-34 выстрелит. Я сказал наблюдателю: «Крензе, нам осталось только помолиться. Это конец!» Но танк почему-то не выстрелил и поехал дальше. Вероятно, русский подумал, что дом разрушен, и в живых там никого не осталось. Он нас не увидел!

Танк проехал дальше, развернулся, встал в укрытие и начал наблюдать. Открылся командирский люк, из него высунулся танкист, и его тут же застрелили… Это все продолжалось считанные минуты, и казалось невероятным. Я потерял связь с моими взводами, и не знал, что там происходит. А там танки русских также безнаказанно катались по нашим окопам. Солдаты бежали, атаковать танки оказалось нечем. Поэтому я приказал немедленно отступить. Хватит! Везде стояли танки русских! Я остался один и никому не мог приказать забрать раненого с оторванной ногой. Передо мной, как командиром, встал серьезный вопрос. Я должен был его тащить сам, - но это оказалось абсолютно невозможным. Он был гораздо тяжелее меня, и я не мог его нести. Наконец, я решил, что он попадает в плен, а я должен спасать роту.

В ста метрах от нас виднелся одинокий дом, возле которого я оставил мой служебный автомобиль, в котором лежала моя сумка с личными вещами, фотографиями и прочим. Нужно было как-то ее забрать. Но перед автомобилем стоял русский танк. Я стоял и думал: «Это же секундный момент. Выпрыгни, схвати сумку и беги». Но я так и не рискнул, и просто ушел прочь…

Наступил вечер. За нашей спиной в деревне взрывались дома и автомобили. Красные находились под огнем, который я направил на них по рации. Мы ушли из этого ада на ближайшую высоту и закричали: «Ура! Ура!» У нас оказалось всего трое погибших, а вся рота теперь была в сборе. У нас еще оставалось несколько пулеметов, и мы были полны решимости сражаться дальше.

В эту же ночь мы отошли на соседний укрепленный пункт. Сидевшие в нем солдаты с волнением поведали нам, что они в ужасе наблюдали, как нас атакуют танки, но ничем не могли помочь нам. Мы все увидели, что к русским подошло еще какое-то количество танков. Они готовились к дальнейшему наступлению…

Потом потерянный нами населенный пункт атаковали «Штуки». Мы насчитали более ста атак. Наступления русских не последовало!

С этого укрепленного пункта, в котором мы укрылись, нам приказали отходить назад в станицу Орловскую. В ней находился центр снабжения всего танкового корпуса. Туда собирались и все саперные роты.

Мы добрались до какого-то промежуточного пункта полностью измученными, переутомленными. Я приказал поставить только один двойной пост, а всем остальным спать, чтобы ни случилось. Это уже был предел… Меня разбудила женщина: «Pankomandante, pankomandante, russkisoldat!»

Я прихожу в себя и слышу - пеньг, пеньг, пеньг - выстрелы из винтовок. Выскакиваю из дома, а вокруг вижу русских солдат. Они нас преследовали ночью! Хорошо, что они еще пока не добрались до места сбора саперных рот.

Я не отдавал никаких приказов, но солдаты уже все проснулись. Шел бой. У Советов, вероятно, не оказалось нормального руководства. Они явно имели численное преимущество, но атаковали вяло и неорганизованно. Тем не менее, ситуация становилась критической. Мы отбивались ружейным огнем и гранатами. Бой длился несколько часов, и уже шел на улицах деревни.

В это время старший начальник, который занимался снабжением базы, сообщил командованию, что нас атаковали, и нужно срочно принимать меры. С помощью танков, которые вышли из ремонта, они организовали контратаку и тремя ротами прорвались в наш населенный пункт. При этом было взято около 20 пленных. Это были русские, которые только что открыли почтовые мешки нашего полка, потому что очень хотели есть. Чтобы нас настичь, они должны были всю ночь маршировать на этом холоде. Пленные говорили нам, что по дороге у них несколько человек замерзло до смерти. У нас такого никогда не было. Мы от удивления только мотали головами.

- Во вторую зиму вам уже выдавалась теплая одежда?

- Да, мы получили красивые куртки, - такие же, как в танковых дивизиях. Мы видели такие во время отступления, когда оказались уже перед Ростовом. Там стояла танковая дивизия Вермахта, и они все были полностью в белом, новом обмундировании. Оно выглядело гораздо лучше, чем наше.

Я точно не могу сказать, когда мы получили зимнюю одежду. Это стало для нас серьезной проблемой, как вы знаете. Советская армия зимой была лучше оснащена.

- Можете объяснить, как уничтожить танк теллер-миной?

- Надо сделать промежуточный взрыватель на фитиле. Там внутри подрывной капсюль и взрыватель, - а фитиль имеет длину примерно 10 сантиметров. Его заводят внутрь. К примеру, вот как мы это делали в Днепропетровске: мой посыльный ее держал, а я зажигал фитиль, который горел как минимум 10 секунд. Затем мину бросали в окна.

Был еще один способ, он считался оптимальным. Иногда мы использовали прилипающие магнитные мины. Но в этом случае вам надо подойти близко к танку, и суметь отойти от него, чтобы не погибнуть от собственного заряда. Некоторым такое удавалось! Считалось, что магнитные мины лучшее оружие против танков. Это не моя мысль, нас так учили!

Когда тот танк в деревне стоял передо мной, я подумал, что мог бы его уничтожить ручными гранатами. Мне надо было бы бросить их по пологой дуге, потому что танк стоял ко мне задом, уязвимой стороной. Если бы граната попала сзади на мотор, танк, вероятно, загорелся бы - существовала такая возможность. Но я этого не сделал, потому что у меня не имелось ручных гранат, а голова у меня находилась где-то в другом месте!

- В степи довелось сталкиваться с кавалерийскими атаками?

- С настоящими кавалерийскими атаками - нет. Но после первого боя полк со «штуками» атаковал кавалерийскую дивизию. На нее это очень плохо повлияло: после боя везде лежали лошади. Эта кавалерийская дивизия оказалась полностью разбита.

- Еще во время войны с кавалерийскими атаками встречались?

- Больше нет.

- Как праздновался день рождения Гитлера, были ли 20-го апреля какие-то ритуалы?

- Каких-то специальных ритуалов я не припомню: по крайней мере, у нас. В газетах об этом конечно писали, но в школе никакого специального праздника не проводилось.

- А на фронте?

- Ха-ха. А как вы себе это представляете? Скорее было так, что мы ждали от Советов большого артиллерийского обстрела по этому поводу, нежели готовились к празднику.

- Обстрел реально проводился?

- Нет. Был один раз, но по другому поводу. Мы ожидали серьезного обстрела в день Красной Армии, 23 февраля. Мы его ждали, и он случился. Но оказалось - это салют.

- Было так, что русские атаковали специально под Рождество?

- По-моему, да. Я могу Вам рассказать про Рождество на Кавказе зимой 1942-1943-го года. Мы тогда держали фронт где-то возле Орджоникидзе. Неожиданно, под самое Рождество, нас погрузили в поезд и отправили для усиления на другой участок фронта, который находился южнее Ростова.

Я со своей ротой и танками отходил в качестве последнего арьергарда. Мы двигались через Дьяково, это был такой населенный пункт на пути нашего отступления. В это время наши армейские саперы минировали проезд через город. Мы также имели приказ взорвать мосты до того, как к ним подойдет Красная Армия. Моя рота должна была отправить весь автотранспорт в тыл на запад, оставив при себе несколько танков.

Несмотря на то, что моторы танков не останавливались ни на секунду, это никоим образом не могло спасти нас от ужасного русского мороза. Было очень спокойно и тихо в этом маленьком кавказском городишке. Мы прошли через него буквально за пару часов…

Как раз в самый канун Рождества, я приказал ротному повару, чтобы каждый солдат в этот вечер получил поджаренную колбаску. Повар очень постарался, и это угощение ему очень неплохо удалось. Потом наступила полночь. Сначала к танкам подтянулось наше боевое охранение. А через некоторое время на воздух взлетели все мосты, которые там были. Мы совершенно спокойно подготовили их к взрыву, а затем подорвали.

Наконец мы дождались саперов, забрались на танки и двинулись на запад. Под утро, на этом варварском холоде, мы приехали в разрушенный kolhoz, возле которого стояли большие стога сена. У нас ничего с собой не было - поэтому сено стало для нас тем единственным, чем мы смогли защититься от этого проклятого холода. Однако, невзирая на трудности, нужно было на какое-то время остановить русских, и я организовал на холме некоторое подобие обороны.

На рассвете утром 25 декабря из населенного пункта, в котором мы взорвали мосты, появилось несколько советских танков. Мы прекрасно видели их с нашей позиции на вершине холма. Двигаться средь бела дня, прямо на высоту, на которой стоят танки противника - несусветная глупость. Бой продолжался недолго. Так, в первый день Рождества мы подбили все русские танки. Ни один из них не ушел!

Наша рота, не имея от командования дальнейших приказаний, двинулась к опорному пункту, где нас дожидались наш обоз и кухня. Предполагалось, что там уже все готово к нашему прибытию, так как я дал им перед отправкой соответствующий приказ. Нас ожидала свежая почта из дома, сигареты, маркитантская лавка, получаемые каждой ротой раз в месяц 5 или 7 бутылок шнапса. Шнапс по традиции распределял командир роты, но в этот раз я приказал, чтобы эти товары не распределяли до Рождества, а сохранили до нашего приезда.

На второй день Рождества, 26 декабря у нас состоялся прекрасный праздник. Мы очень хорошо разместились на новом месте. Хочу сказать, что нас очень хорошо принимали те люди, жившие на Кавказе - они все были нам очень рады.

Наконец у меня появилась возможность принять ванну, нормально побриться, просмотреть свежую почту. Все мои солдаты тоже смогли помыться и привести себя в порядок. После этого раздали маркитантские товары, и началось настоящее празднование старого доброго Рождества. Я переходил от одного взвода к другому. Везде меня громко приветствовали, наливали в мою кружку шнапс, а когда праздник закончился, я тут же заснул. Тот день я помню очень хорошо. Это было настоящее Рождество, и ТАК отпраздновать его на войне удалось только один раз.

- Сосиски были?

- Да, мы их получили. Я не знаю, почему в тот раз все так хорошо получилось. Надо сказать, что наши работники кухни были очень находчивы. Но временами и к нам приходила большая нужда. Зимой 1942 года снабжение продуктами было плохим. А весной оно стало еще хуже. Вначале 1942-го нам как-то выдали фрикадельки. Когда мы их бросали об землю, они подпрыгивали обратно - в общем, мы голодали. Было совсем не так, как на Рождество 1942-го года.

- Ветераны рассказывают, что замерший хлеб рубили топором.

- Нет, я такого не припомню. Обычно мы не хранили хлеб снаружи, там, где он мог замерзнуть, а всегда держали его где-то внутри. Но вполне возможно, что моя порция хлеба, хранившаяся в хлебном мешке, могла замерзнуть.

- Как Вы одевались на фронте, и что носили с собой?

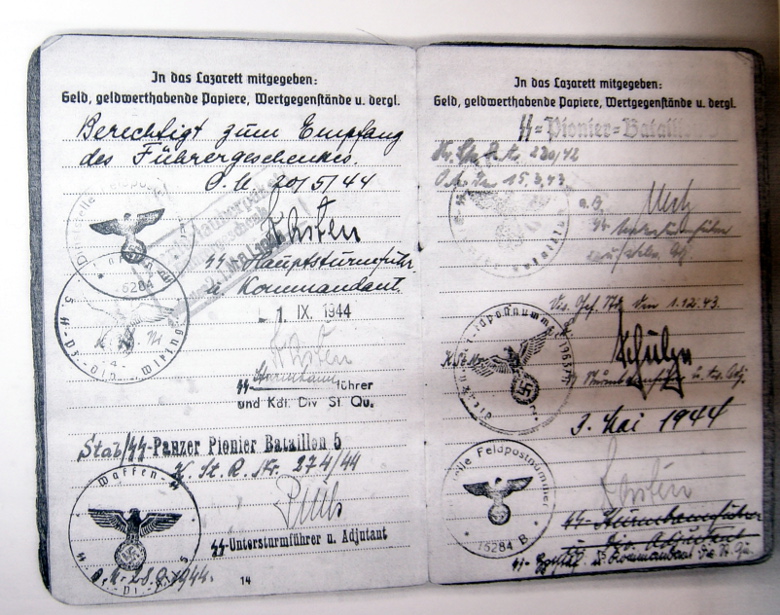

-

Вот

так же, как на этой фотографии. С собой

я всегда носил пистолет, а во время боя

брал пистолет-пулемет или карабин - по

обстоятельствам. Правда, я должен был

руководить, а не стрелять. Командир роты

обычно стрелять вообще не должен. Но

когда вокруг меня уже никого не оставалось,

то приходилось и пострелять. А такое у

меня случалось не раз! Мне довелось

стрелять из пистолета-пулемета прямо

с броневика. А помнится, в Венгрии я

вообще остался один против сорока

русских. Я оказался на совещании недалеко

от Бергонта. Представьте себе, в подвале

вокзала идет совещание, на нем присутствует

командир полка и прочие. Вдруг начинается

артиллерийский обстрел, на площади

появляются русские, - и как это у них

водится, на здание вокзала нацеливается

острие советского наступления.

Вокруг тут же разворачивается полный хаос. Связи с моей ротой у меня не нет. Я стою один возле горящего танка и пытаюсь понять, как вокруг развиваются события. Надо что-то делать! Мне нужно найти способ установить связь с моей ротой. В этой ситуации мне пришлось стрелять самому. Я расстрелял все патроны к моему пистолету-пулемету, но все-таки смог прорваться к своим и установить связь с одной частью. А вокзал мы отбили обратно!

- Расскажите, пожалуйста, про структуру саперной роты. Сколько в ней было взводов?

- Рота состояла из трех взводов, ротного отделения, ремонтного отделения, шанцевого отделения и отделения снабжения. Ротное отделение - это его командир (обычно фельдфебель, но мой был унтер-офицером) и плюс три ротных посыльных на мотоциклах БМВ. Взвод состоял из трех отделений. На каждое отделение - один грузовик. Помню, что в этих грузовиках сбоку укладывались противотанковые мины, которые назывались «мины-тарелки» или «Т-мины».

Как-то раз под Владикавказом прямо перед позициями пехоты мы ночью установили большое минное поле, на которое утром заехали русские танки и все там остались.

В общем, у нас были мины, ящики с различной взрывчаткой, взрыватели, на каждое отделение по бензопиле, миноискатели, - сколько не помню… Что же еще? Разумеется, обоз и полевая кухня. Еще у каждого взвода был четвертый грузовик с огнеметами. Эти тяжелые емкости с системой зажигания носили на спине.

Еще припоминаю грузовик со специальными станками, необходимыми для ремонта, очень ценными и дорогими. Еще имелся один грузовик, на котором перевозили горючее - бензин в канистрах. Еще один - для оружейника. И наконец, последний - для фельдфебеля и двух механиков, которые ремонтировали автомобили.

Еще в роте были резиновые лодки, из которых можно строить платформу, а на нее установить механизм для забивки свай. Но даже когда я принял батальон, там не было такой техники. А уж когда я принимал роту, то тем более. Мы ими не пользовались, и к тому же я в них не разбирался. Такой техникой нелегко управлять. Для этого требуется специальный курс обучения - «Строительство мостов на сваях».

- Сколько человек в роте?

- Примерно сто человек. Давайте посчитаем! Восьмью три - максимум 25. Еще раз на три, и, получается, по 75 в основных отделениях. Плюс ротное отделение, плюс шанцевое отделение, полевая кухня и снабжение - итого около ста.

- Связь была по телефону или больше по радио?

- У нас не было ни того, ни другого. Летом на Кавказе, в июле, моя рота в результате понесенных потерь остро нуждалась в пополнении. Мы стояли в тылу и ожидали переформировки. Вот там-то мы и получили рации. Но я не смог их использовать, потому что они не работали. Сегодня, конечно, это не проблема. Сейчас чуть ли не у каждого солдата есть рация. Но тогда нам привезли бесполезный груз. А вот в артиллерии были очень неплохие рации. И телефон в нашей роте не использовался.

- Как же осуществлялась связь с батальоном?

- В батальоне имелся свой полувзвод связи. У них была радиовышка и хорошая аппаратура. Связь с ротами устанавливалась непосредственно из батальона. По мере надобности батальонное начальство посылало в роту отделение с рацией, и таким образом осуществлялась связь между батальоном и ротой.

Но когда я принял батальон, это могло происходить как-то по-иному, потому что на тот момент мы были уже не так хорошо укомплектованы.

- Формировались ли штурмовые группы из саперов?

- Это зависело от метода организации атаки. Обычно для поддержки пехоты направляли одну роту. Она получала задание сформировать штурмовые группы с огнеметами. Я помню атаку на берегах Терека, которую мы предприняли в конечном пункте нашего наступления на Баку - Грозный. Тогда мой третий взвод стал штурмовой группой. А повел его лейтенант Хольм, командир этого взвода. Черт возьми, это был самый крайний пункт нашего продвижения! Я сам участвовал в атаке в последний день наступления, и когда он закончился, пришло донесение, что лейтенант Хольм погиб. Возник вопрос с поисками тела – ведь парня надо было похоронить.

На следующий день в бой ввели пехотный батальон из полка «Германия», но и они ничего не смогли добиться. Советы отчаянно защищались, вкопали в землю свои танки и полностью контролировали местность. Получилось так, что относительно безопасно в этот батальон с наших позиций можно было пройти только ночью или в тумане. А у меня к ним появилось какое-то дело. Утром я туда к ним пошел, и в тумане случайно наткнулся труп в маскировочной куртке, какие носят в Ваффен СС. Это и был мой лейтенант…

Еще пару моментов в продолжение рассказанного эпизода. В 1992-м вместе с группой немецких туристов я посетил населенный пункт Малгобек. Нас тогда лично встретил и сопровождал сам бургомистр. На автобусе мы поехали по окрестностям и нашли то место, где погиб лейтенант Хольм, и где мой взвод был в бою. Там сейчас стоит памятник, на котором написано, что здесь советские солдаты сражались с фашистами и все такое прочее - в общем, как обычно. Возле него наш автобус и машина бургомистра остановились, и мы, немцы, смогли там все осмотреть. Когда же все вернулись, бургомистр сказал нам: «Итак, господа, вы приглашены на небольшое угощение. Сейчас мы вернемся в Малгобек».

Нас пригласили в дом культуры. Мы подъехали к нему на машинах и там вместе с хозяевами сидели два или три часа, праздновали, и стали большими друзьями. За столом они рассказывали нам, что от деревни после войны осталась только половина, и ту пришлось отстраивать заново, потому что дома рушились. Вот такой, спустя много лет, я увидел крайнюю точку нашего наступления…

Мои три взвода обычно распределялись командиром батальона для поддержки различных подразделений. Как-то я пришел проверить один из моих взводов. Они расположились на позиции, только что отбитой у советской пехоты. Враг находился неподалеку, и хотя мы его не видели, он, конечно же, незримо присутствовал. Все это мне совершенно не понравилось - русские окопы, в которых сидел мой взвод, были развернуты в другую сторону. Я немедленно приказал им перестроить хотя бы один окоп, объяснив при этом, что если русские вдруг появятся, то мы не сможем нормально защищаться. И надо же, произошло именно так, как я сказал: на склоне холма появился русский танк и выстрелил по нашей оборонительной точке. Я закричал: «Немедленно выскакивайте отсюда!»

Мы отступили. Затем я, с моими посыльными, добрался до соседней высоты, и немедленно приказал идти в контратаку. Мы снова пошли на штурм этой старой позиции. И тут нас накрыла наша же собственная артиллерия! Связи у меня не было, а наши артиллеристы совершенно не ожидали, что мы немедленно пойдем в контратаку. Слава богу, там был песок, и они стреляли большим калибром. Я с командиром отделения успел спрятаться в окопе. Врага, конечно, мы выбили. Но одного из моих лучших солдат, огнемётчика, ранило в голову осколком артиллерийского снаряда. Ему разворотило лицо, нос был задран как-то кверху – все выглядело ужасно. Слава богу, он выжил. Я узнал об этом, когда он прислал мне поздравительную открытку. Вот так нас остановила собственная артиллерия.

- Штурмовые группы формировались из добровольцев или просто повзводно?

- Это звучало примерно так: «3-е отделение, 8-е отделение! Проверить снаряжение, огнеметы готовь! Вперед!»

Никто не интересовался, есть ли у них желание идти в атаку, или такового не имеется. Если один из моих взводов подчиняли пехоте для поддержки, то с ним должен был находиться его командир. Обычно связь с ним отсутствовала, поэтому он там командовал самостоятельно.

- Огнемет - опасное оружие для самого огнеметчика. Насколько охотно их использовали?

- Огнемет я не считаю хорошим оружием. Эти ранцы были очень тяжелые. Поэтому огнемётчики были сильно перегружены. Отнести, установить, зажечь, - да еще и противник рядом! Это слишком сложно. Мое мнение, что это оборудование было непригодным.

Сейчас в Бундесвере саперов больше не используют в качестве обычной пехоты. А вот нас, саперов Вермахта, использовали в виде штурмовых групп, потому что мы умели обращаться с взрывчаткой, могли уничтожить препятствия, пробить коридор, а потом ворваться в окопы с огнеметами и ручными гранатами.

Еще один неприятный момент - в огнеметчика очень легко попасть. Поэтому первые выстрелы всегда доставались ему. Быть огнеметчиком слишком опасно, и я все время думал, что без огнеметов воевать гораздо лучше.

В Малгобеке я пару раз посылал в атаку взвода́ огнеметчиков, но подробностей и результатов боя не знал. В первый раз все прошло относительно хорошо. А во второй все получилось несколько сложнее.

[6 октября дивизия СС «Викинг» захватила Малгобек, однако цель - захват Грозного и открытие дороги к Каспийскому морю не была достигнута. Самый близкий пункт к городу Грозному - высота 701 - был захвачен финским добровольческим батальоном СС «Нордост». Во время этих боев дивизия СС «Викинг» потеряла более 1 500 человек].

15 октября рота снова попыталась прорвать оборону русских. В штабе 1-го батальона «Германии» прошло совещание, на котором я получил приказ начать атаку. На этом совещании присутствовал командир танковой роты и генерал. Командир нашего батальона был неплохим парнем. Его звали Дикман. Он объяснял генералу, что мы в любом случае попробуем взять высоту 750, но мы слишком слабы, и наступление снова будет стоить нам определенных потерь, - потерь солдат, нужных в обороне. Разумеется, мы попробуем атаковать, но после этого обороняться уже будет некому. Тогда генерал ответил: «Я принимаю Ваши аргументы, но мы в любом случае должны атаковать и принести эти жертвы. Кто-то должен это сделать, и это будете вы». И командир батальона не стал протестовать, а как ему было положено, щелкнул каблуками и рявкнул: «Яволь!»

На моем участке все прошло без каких-либо трудностей. Ночью в темноте вместе с батальоном пехоты мы атаковали русских и достигли высоты. Нашими соседями справа оказались финны – у них так же не наблюдалось особых проблем. А вот 3-му батальону «Германии», нашему левому соседу, повезло меньше – русские его полностью уничтожили. Погибли все командиры рот! Мой друг, командир роты, тоже погиб. Это ужасно! Целый батальон был расстрелян, и все были мертвы…

Когда мы достигли высоты, а это произошло 15 октября, пошел дождь. Мы сидели на корточках в окопах и с трудом отбивали массированные атаки русских. Время от времени нами проводились контратаки, финны в них были особенно хороши.

[С августа 1941 г. по май 1943 г. в составе дивизии СС «Викинг» находился финский добровольческий батальон СС «Нордост», сформированный в июне 1941 г. В нем было 834 финских добровольца под командой своих собственных офицеров].

После захвата высоты, еще ночью, мы вырыли там окопы: для меня и для боевого охранения, а чуть позади - для ротного отделения, посыльных и санитаров. Снова подошли Советы и постоянно атаковали. Но тщетно. Мой австрийский пулеметчик господствовал над местностью! Я держал постоянную телефонную связь с командиром батальона, которому меня подчинили. Он меня все время спрашивал: «Как положение? Что русские?», - «Я на высоте, обороняюсь, веду бой», - «Этого не может быть! Где они?»

Оказалось, у него не было информации. Поэтому он думал, что Советы прорвались и они уже на высоте. Он снова и снова переспрашивал меня! Я ему заорал в трубку: «Черт возьми, да я здесь!»

Потом, помню, я рванул направо к моему финскому соседу. Из-за этих разговоров я уже начал сомневаться - а не остался ли я один, и вдруг все мои соседи уже ушли?

Я добирался до их позиций под обстрелом, прыжками-перебежками, и это оказалось очень не простым занятием. Их командир, тоже финн, был моим другом. Он так же как и я сидел в окопе на корточках. Подбежав к нему, я лег сверху над его окопом и спросил: «Карл-Хайнц, как у тебя дела?» На что он, в несколько флегматичной манере, ответил: «Все хорошо, приглашаю тебя спуститься ко мне в окоп». Я был очень возбужден, а он - очень спокоен. Мой друг похлопал меня по плечу, а затем достал флягу – «Давай, сначала выпей, а потом поговорим». Мы посидели у него в окопе, выпили водки, он меня проинформировал, что у них все хорошо, они держатся, проблем нет…

Мой командир взвода попытался выскочить из окопа и тут же получил пулю в грудь - сквозное пулевое ранение легкого! Он вскрикнул, упал обратно в окоп и стал докладывать мне, командиру роты, о только что полученном ранении. Представьте себе, совсем маленький окоп, в котором я сижу на корточках, и не один, а вместе с ротным отделением. И тут он падает буквально мне на руки… Разумеется, мы вызвали санитаров. Этот взводный лежал практически у меня на коленях, и я помогал его перевязывать.

Раненого погрузили в коляску мотоцикла БМВ моего посыльного. Теперь появилась проблема, как попасть в санчасть? Получилось так, что дорога в тыл шла через гребень холма, и стоило там кому-либо появиться, по нему тут же стрелял русский танк. Это означало, что мотоцикл нужно остановить где-то на склоне, дождаться выстрела, а затем попытаться проскочить до того как танк снова выстрелит. Пушка не стреляет как пулемет, и этот интервал можно поймать. Русские поставили нас перед серьезной проблемой, но мы ее решили. Тому посыльному удалось проскочить. А мы опять сидели в окопах под непрерывным обстрелом. Целый день шел дождь. Люди нервничали. А по телефону звучала старая песня: «Ну как там у вас положение? Ну как там у вас положение?» - «Да идите вы в жопу с вашим положением!»

В тот день кроме того фельдфебеля у нас больше потерь не было. Хорошо получилось…

- Кто командовал у финнов? Немецкие офицеры или финские?

- По-разному. В 1941-м году в каждой роте был как минимум один финский офицер. А у соседних со мной финнов командиром роты числился немец. Помню еще одного немца, с которым мы дружили. Он потом погиб, и мне кажется, что его заменили финном. В принципе, среди финнов офицеры встречались довольно часто - в отличие от тех же эстонцев, у которых своих офицеров не имелось.

- Насколько тяжело было разминировать советские минные поля?

- Я помню только одно. В 1941 году мы вышли к заминированной дороге, которая проходила через минное поле. Его было нетрудно обнаружить, - впрочем, так же как и немецкие минные поля. Мины, по моему опыту службы в Вермахте и Бундесвере, нельзя спрятать. Если закапывать их в землю, всегда остаются следы. Полностью замаскировать невозможно. Не получается!

Однако как-то раз в степи загорелся большой склад кукурузы, в котором мы прятались. Подходы к нему были заминированы. Один финский офицер наступил на мину, и потерял ногу. Мне пришлось посылать туда взвод разминирования. Они начали работать, а в это время наш врач занялся раненым финном. Мои весельчаки не преминули сообщить ему, что он находится прямо в середине минного поля. Врач потом мне рассказывал, что те ощущения ему очень не понравились.

Минное поле мы расчистили без проблем. Но на примере нашего врача можно видеть, что мины кроме своего непосредственного предназначения оказывали еще и психологическое воздействие. Они всегда останавливают наступление! Если есть мины, то их сначала надо убрать. Получается, что даже если их видно, они все равно дают тормозящий эффект. Но если у вас есть время, их всегда можно обезвредить.

Помню такой взрыватель, который срабатывал, если мину поднимали. Но это такая длинная история, пока ты такую мину подготовишь… Поэтому получается, что устанавливать таким образом каждую противотанковую мину нецелесообразно. А когда я вспоминаю ночную установку мин под Владикавказом, то понимаю, что «неизвлекаемую» мину ночью вообще невозможно поставить. То есть на практике такие мины-ловушки срабатывали только в единичных случаях.

Поначалу обнаруженные мины мы старались подрывать. Для этого у нас были подготовлены 100-граммовые тротиловые шашки, с запалом длиной в 10 сантиметров, которыми мы взрывали каждую мину. Трижды мы так делали, потом нам это показалось слишком трудоемким, и мы это прекратили. У меня не произошло ни единого случая, чтобы кто-то погиб при разминировании! Хотя как-то раз приключилась одна ужасная история - очень неприятный несчастный случай с минами недалеко от Туапсе.

Как обычно, «Викинг» находился на острие наступления. Мы подошли к месту, где дорога поворачивала на Туапсе. Там встал вопрос – «Куда двигаться дальше?» Мы хотели пробиваться дальше на Туапсе, но командование сказало: «Нет, это горы, и туда пойдут горные части». Конечно, для боев в горах нас не готовили, поэтому присутствовал определенный риск. Уже только после войны стало понятным, что если бы мы пошли дальше в горы, то взяли бы Туапсе, и это было бы большим успехом. Но мы остались стоять и не пошли дальше. В связи с этим, я вместе со своей ротой остался между Майкопом и Туапсе в районе Neftenaja. [Вероятно - поселок Нефтяная, Апшеронский район Краснодарского края. 60 км от Майкопа]

В наш батальон на велосипедах приехала разведывательная рота егерской дивизии. Обычно они передвигались пешком, и это показалось мне странным. Оказалось, они передавали свои позиции нам, танковым гренадерам. Это уже было странно вдвойне!

Их позиция находилась в лесу у Белой Глины. [Видимо неточно. Это в 370 км от Нефтяной!] Прямо посередине леса стояла хижина, а вокруг этой хижины расположились окопы. Ближайший населенный пункт находился в 5 километрах, его занимали Советы. Мы тогда были неплохо оснащены: у нас было 12 пулеметов - на каждое отделение по пулемету, а также мины и все остальное. Я организовал круговую оборону позиции с минами и заграждениями. Мины ставились с растяжками на колючей проволоке. Советским штурмовым группам пройти там было практически невозможно – мы сделали все очень хорошо!

В тех местах не существовало дорог. На нашу позицию вела извилистая лесная тропинка, по которой обычный автотранспорт проехать не мог. Все необходимое нам приходилось заказывать по рации, и только через два дня мы получали снабжение и продукты с помощью легких гусеничных машин из батальона противовоздушной обороны. Это такие легкие тягачи, которые возили зенитки.

Вспоминается один случай, когда по дороге на них напали. Русские устроили засаду в подлеске. Когда машины проезжали мимо, они закидали их ручными гранатами, потом произошел короткий огневой бой. У меня в резерве имелся один взвод, и как только нам об этом сообщили, то мы немедленно выдвинулись на помощь. Но русские уже исчезли.

После этого случая, обычно по ночам, нас стали посещать их разведывательные группы. Им даже удавалось пройти через колючую проволоку с растяжками. Советские солдаты ночью каким-то образом перерезали растяжки и проходили - мы потом это обнаруживали при контроле. Я даже сейчас не могу сказать, как можно так ловко обезвредить взрыватели. До сих пор ни как не пойму, как же они ночью находили заряд? Там что-то было не так! В любом случае, такую систему с колючей проволокой на растяжках мы использовали только один или два раза.

На этой лесной поляне мы чувствовали себя очень уверенно. Особенно в ее середине, в большом хорошо укрытом блиндаже. Когда начинался артиллерийский обстрел, там мы себя ощущали в полной безопасности. По ночам я сидел в блиндаже с солдатами, которые не были заняты по службе. Мы пили красное вино и пели. Особенно хорошо пел приезжавший к нам со снабжением голландец из батальона противовоздушной обороны. Он позже стал офицером.

Бывало, мы слышали на постах звук выстрела. Разумеется, все сразу хватали оружие и выскакивали. Так как позиции растянулись на приличное расстояние, мне приходилось кричать: «Что там у вас? Это русские?» И если все было спокойно, мы возвращались обратно.

Как-то раз я лично возглавил отделение и пошел в разведку: прихватил два пулемета и вызвал нашего переводчика, который отличался плохой дисциплиной, но прекрасно действовал в бою. Он говорил по-русски не свободно, но достаточно. Мы прошли через лес, и вышли на опушку, к деревне. Там я увидел русских с их лошадями или ослами. Они что-то перегружали. Мы спрятались в садовых кустах. Перед нами виднелся опрятный дом с балконом. Возле дома я увидел двух советских солдат, которые чистили оружие. Мне это показалось интересным, и я наблюдал за ними просто любопытства, без какой-либо определенной цели. Должен сказать, что то, что я тогда делал, не казалось мне чем-то важным. Потом солдаты исчезли, а вместо них появились две девушки, и сели перед домом. Стоял август или сентябрь, пригревало солнце, девушки о чем-то щебетали… Но тут они увидели в кустах нас и закричали! Я дал команду отходить. Русские подняли тревогу, но мы быстро исчезли.

Потом командование решило нас заменить. И вот тогда и произошёл этот ужасный случай с минами. На смену нам пришла свежая рота, полностью укомплектованная. Они шли с ручными гранатами в сумках, а не в обозе, как будто им прямо сейчас идти в ближний бой. Они попытались сходу пройти к нам за периметр, и кто-то задел растяжку. Как минимум двое из них погибли прямо на месте. А я ведь своим специально приказал, ещё до того, как пришла смена: «Следите, показывайте им, где растяжки». Но случилось то, что случилось…

1 марта закончилось наступление, мы стояли на Донце. Потом расположились в населенном пункте возле дороги, ведущей на Харьков. Там, вдоль Донца, еще такие живописные холмы… Я получил приказ разведать, не заняты ли эти холмы врагом. Наш командир отделения разведки оказался большим шутником. На одной из высот он оставил русским послание – «Поцелуйте нас в жопу». Он подумал, что если сейчас там и свободно, то потом Советы придут обязательно и прочитают. Хм, очень весело… Ну, хорошо. На следующий день, моя рота уже стояла перед этой высотой. Пришел генерал Штайнер, и я доложил ему, что у меня есть намерение, поскольку враг здесь отступает, занять эту высоту своей ротой и это для меня не проблема. Штейнер не согласился и приказал: «Оставьте это! Это не нужно. Мы разбили врага, в этом нет необходимости», – «Хорошо».

Штайнер уехал, - а я все-таки решил ее занять. К нам присоединился один бодрый военный корреспондент, который хотел видеть, как моя рота занимает эту высоту. Меня же волновал один вопрос - будут ли на высоте русские? На склоне я остановил колонну и приказал развернуться в боевой порядок, а сам вместе с военным корреспондентом и моим адъютантом просто продолжил маршировать по дороге. Вдруг сверху по нам ударили из пулемета. Мы спрятались в укрытие и движение остановилось. Слава богу, никого не задело. В этот раз я действительно ошибся. Но ведь высоту все-таки можно взять! Но пока я размышлял, как это лучше всего сделать, русские исчезли, и это перестало быть проблемой.

Захват высоты происходил 1 марта, а 23-го я получил Немецкий Крест в золоте. Этот орден вручался при условии пятикратного награждения Железным Крестом 1-й степени. Но на практике так было не всегда. Как-то я решил проверить, сколько раз меня представляли на железный крест. Получалось, что несколько раз за Миус, пару раз за Терек и один раз за калмыцкие степи. В общем, если подумать, то набирается примерно пять раз.

- Немецким Крестом в золоте могли наградить за совокупные заслуги?

- На практике получилось, что да. Понимаете, если кто-то три года подряд не вылезает из боев, снова и снова идет в атаку, то этот кто-то его обязательно получит.

- Каким было прозвище у этой награды?

- «Яичница» или «Партийный значок для близоруких». На нем была изображена слишком большая свастика. Крест в золоте не особенно любили, он считался не самым красивым орденом.

- Но, не смотря на это, орден считался престижным?

- Да, определенный престиж он имел. Сегодня я отношусь к этому ордену с уважением. Если учитывать, что получил я его уже в 1943-м, при этом воюя в Ваффен СС, то испытал я предостаточно. Все эти годы я пробыл на фронте. Домой приезжал только в отпуск. Меня никогда не давали командировок на родину.

- Харьков, март 1943-го года. Что можете рассказать о том периоде?

- Мы не были в самом Харькове. Там воевал «Дас Райх», а мы мы в то время штурмовали Красноармейское. [В мае 1943 г. 5-я СС-панцергренадерская дивизия «Викинг» была отведена с фронта на отдых и восстановление. Некоторые подразделения дивизии в этот период принимали участие в незначительных стычках с партизанами] Когда мы в него вошли, то в Гришино обнаружили убитых пленных, среди них оказалось несколько женщин, у которых были отрезаны груди. [Гришино - северная окраина Красноармейского] Русские солдаты убили нескольких медсестер германского Красного Креста. Этот отвратительный факт получил международную огласку.

[В ЖБД 7-й танковой дивизии есть запись от 18.02.43 г., сделанная сразу по занятии города, в которой говорится об обнаружении обезображенных трупов и выживших немецких военнопленных. Имеется так же допрос лейтенанта Владимира Сорокина, 19 лет, командира зенбатр 14-й гв.тбр, в котором тот действительно утверждает, что немецкие пленные, в том числе гражданские лица, были расстреляны по приказу полит.руководства бригады во время прорыва немецких войск в Красноармейское.

Так же известно, что в ходе боев за город пленные захватывались в ощутимом количестве (например, одна 9-я гв.тбр захватила 110 пленных), но что с ними стало к моменту оставления города - не указывается.

Немецкий историк Joachim Hoffmann в книге Stalins Vernichtungskrieg 1941-1945 утверждает, что в Гришино с 11 по 18 февраля 1943 года, было найдено около 600 убитых военнослужащих Вермахта и союзных ему армий, а также служащих сопровождающих подразделений, включая сестер Красного Креста и связисток вспомогательных служб. Однако в первичных документах эти цифры пока не найдены]

Это сделала группа Попова, которая в феврале прорвала фронт и вышла к железной дороге в районе Красноармейского. Они взяли в плен не только немецких солдат, но и простых служащих, рабочих, медсестер. Пожалуй, это самое худшее из того, что я видел на войне, не считая котла в Черкассах, когда наших раненых давили танками. Русские танкисты с разгона врезались прямо в колонну, и давили гусеницами беззащитных людей. У меня до сих пор мурашки по коже от этого ужаса.

Потом нам на смену пришел батальон «Вестланд». Нас же отправили в Лозовую, где проводилась полная переформировка. Там меня сменили. Затем в феврале шло контрнаступление Манштейна, известное и очень успешное, в результате которого взяли Харьков. Его прекратили по приказу Гитлера, была тогда такая проблема. Тогда же сместили Хауссера. [нем. Paul Hausser. Общеизвестно, Гитлер категорически запретил оставлять Харьков. Хауссер открыто ослушался Гитлера, вывел войска из города, чтобы избежать окружения. За невыполнение приказа Гитлер задержал уже одобренное присвоение Хауссеру знака Дубовых листьев к его Рыцарскому кресту до июля 1943 года]

Нас перевели из Лозовой на север в сторону Белгорода. Это должно было стать подготовкой к наступлению под Курском, но нас почему-то отправили обратно назад. Потом последовало возвращение и наступление на Изюм. Я тогда был наказан и поэтому в этих боях не участвовал. А эстонцы из «Нарвы» там поучаствовали достаточно, у них даже погиб командир. Это, должно быть, был июль…

- У вас были только немцы, или же присутствовали еще и иностранцы?

- В моей роте тогда иностранцев не числилось. Иностранцы были только в пехотных полках. Примерно с 1943-го года у меня появились голландцы, но я не помню сколько человек.

- Они говорили по-немецки?

- Во-первых, я сам немного говорю по-голландски. К тому же моя первая жена из Голландии. Во-вторых, они очень хорошо знали немецкие команды. Смешно стало потом, когда у меня появилась эстонская рота.

- Вы все еще были командиром саперной роты?

- Нет. Меня сместили и наказали, и так я оказался у эстонцев. Это произошло незадолго до Курской битвы. У нас появился новый командир, я стал его заместителем. Мы друг друга не понимали. Я бы не хотел особо об этом распространяться. Я немного выпил, и он назвал меня дураком, - просто чтобы сделать себя на моем фоне более важным. На что я ему сказал: «Закажите себе картину, как вы целуете меня в задницу».

Мне еще повезло, что меня наказали в административном порядке, и не отдали под суд! Этого не произошло, потому что у меня уже был Немецкий Крест. Меня просто отправили командовать эстонской ротой. Сегодня я думаю, что командовать ими было для меня интересным заданием, но тогда это для меня оказалось непросто. Я не знал, получится ли у меня это вообще, но эстонцы на удивление очень быстро начали меня слушаться.

[В июле 1943 г. в состав 5-й СС-панцергренадерской дивизии «Викинг» был включен эстонский добровольческий панцергренадерский батальон СС «Нарва». В июле 1944 г. он был исключен из состава дивизии и передан 20-й гренадерской дивизии СС – 1-й эстонской (20. Grenadier-Division der Waffen-SS – estnische Nr.1)]

Эстонцы по-немецки не говорили, но кое-какие команды они знали. Когда я им что-то приказывал, они понимали. Но, несмотря на это, иногда случались нехорошие ситуации. С принятием командования над 2-й ротой эстонского добровольческого батальона СС "Нарва" передо мной была поставлена задача, за которую в нормальных условиях по собственному желанию тогда не взялся бы ни один офицер. Да и в сегодняшнем НАТО, кстати, тоже. Нужно было ввести в тяжелейшие бои иностранных солдат, без какого-либо привыкания и адаптации в мирных условиях.

Учиться предстояло на собственном опыте. Но на фронте для теоретических размышлений и даже для какого-либо обучения не было ни времени, ни возможности. Для этого необходима интенсивная практика. Нас же безжалостно бросили в бой, потому что этого требовало положение на фронте. Справиться с подобной ситуацией можно было лишь только в том случае, если между руководством и подчиненными существовали непоколебимые взаимные доверительные отношения. И между людьми таких различных народов как немцы и эстонцы они действительно возникли и существовали.

Это происходило благодаря симпатичной открытой сердечности людей с Балтики, для которой у них часто не было разумных оснований, - и нашим общим анти-большевистким настроениям, которые также сыграли большую роль.

Они часто радовали меня своим пением. Особенно был хорош один из них, дояр по профессии, который мастерски играл на мандолине. Если имелся алкоголь, эстонцы охотно утоляли им жажду. Иногда они неистово качали меня и подбрасывали в воздух, чтобы таким способом выразить мне свое расположение. Пусть это было грубо, но зато вполне искренне.

Командирами взводов, отделений, и радистами были в основном немцы, это было необходимым для поддержания боеспособности роты. Среди них выделялся командир 1-го взвода унтерштурмфюрер Хандо Руус: насколько я знал, он раньше был лейтенантом резерва эстонской армии.

Но большая часть роты состояла именно из эстонцев, из которых очень немногие говорили по-немецки. Одним из говоривших по-немецки был мой посыльный: интеллигентный, образованный молодой человек, который, к сожалению, погиб несколько недель спустя. А я хотел отправить его учиться на офицера. Да и вообще всегда были один или два эстонца, которые знали немецкий.

А когда я туда приехал после войны, там уже никто не мог говорить по-немецки. Они все забыли, и могли только поздороваться и знали названия сигаретных марок.

- Как вы оцениваете эстонцев как солдат?

- Нормальные ребята, по-своему смелые. Дело в том, что они были очень сильно настроены против большевиков. Очень сильно! Можно сказать - фанатично. Я их поспрашивал: у одного отец умер в Сибири, у второго - мать, у третьего - сестра. Это являлось достаточно сильной мотивацией.

- Они хотели мстить?

- Ну, да. Они очень любили стрелять без приказа. Это строго запрещалось, но за этим постоянно приходилось следить. Они страдали отсутствием дисциплины. Понимаете, их постоянно приходилось контролировать. Один раз во время отступления я видел, как они во время движения стреляли в кого-то прямо из кузова грузовика. Я остановил колонну и им сказал, что это категорически запрещено, и я не хочу этого больше видеть!

Наконец представилась хорошая возможность с ними поговорить. Я их ссадил с машины и потребовал объяснений. Они мне начали объяснять: «Командир роты, Вы понимаете…, у нас у всех…, мы…, наши родственники…, пережили ужасное во время советской оккупации».

Но я должен был заставить их слушаться, и они должны были меня слушаться. Трудно представить себе ситуацию, когда они сами начнут решать, когда им стрелять, а когда воздерживаться!

- Можно ли сказать, что пленных они не брали?

- Нет, так нельзя сказать. Мною такого не позволялось. Эстонские солдаты должны были подчиниться правилам солдатского распорядка, который казался им чуждым и, разумеется, непонятным. Немецкое начальство боролось с их поведением, которое имело мало общего с нашими понятиями о дисциплине. Конечно, часто речь шла только о внешних проявлениях, которым в гражданской жизни придается мало значения, но которые очень важны на военной службе. Это были формы внешней дисциплины, которые являются основой дисциплины внутренней, и которые ограничивают инстинкты, такие как расхлябанность и слабость.

Воспитанный в старых традициях немецкий солдат показал такие достижения, которые признаются во всем мире. Я не хочу скрывать того, что были трудности с тем, чтобы уничтожить внутренние неформальные структуры в этой части. Весьма строптиво эстонские товарищи относились вне боя к грубым приказам. Но в бою такого они себе никогда не позволяли. Их готовность к бою была похвальной, храбрость являлась их отличительным знаком.

В июле 1943 года на Донце южнее Изюма эстонский батальон "Нарва" превосходно проявил себя как в обороне, так и в наступлении. То, что они показали в ближнем бою - против танков и без фаустпатронов! - до того такое едва ли видели в нашей дивизии, и это вызвало уважение к ним.

Уважаемый и любимый всеми командир, штурмбанфюрер Эберхардт, был тяжело ранен. Он не верил в то, что сможет полноценно жить с таким ранением, и поэтому покончил жизнь самоубийством, перед этим написав в докладе: «Надеюсь, "Нарва" выдержит!»

Зная об их достижениях, я весьма скептически рассматривал эстонцев 2-й роты, построившихся на каком-то украинском поле. Тогда я принял командование как преемник оберштурмфюрера Бургдорфа и обратился к ним с короткой речью. Мне показалось, что они удовлетворены видом моих боевых наград, которые доказывали, что я опытный фронтовой солдат.

- Как они показали себя в первом бою?

- После битвы под Курском Советы с новыми, большими силами прорвались на широком фронте севернее Харькова и угрожали зайти в тыл нашей группы армий. 5-я танково-гренадерская дивизия СС «Викинг» должна была быть брошена в бой против врага.

Во время этого опасного кризиса был задействован и батальон «Нарва». 2-я рота, которая была подчинена танково-гренадерскому полку «Германия», должна была поддержать атаку его 2-го, а так же танкового батальонов. Целью атаки являлось Кленовое, примерно в 10 километрах восточнее Богодухова.

Случилось так, что меня трижды обстреливали эстонцы моей роты. И в первый раз это произошло именно в эти дни. Днем шли бои, а ночью пришлось отступать, и поэтому мы не спали больше суток. Все чрезвычайно устали, но, несмотря на это, надо было окапываться, чтобы следующей день встретить готовым к обороне. Приходилось их постоянно контролировать, потому что все падали от усталости. Я стоял возле них, и говорил: «Вы должны окопаться! Если утром атакуют танки, у вас не будет защиты». Когда я убедился, что все в порядке, то вместе с посыльным пошел на соседнюю позицию. Я хотел проконтролировать все ли в порядке. Я взял с собой своего молодого посыльного, и мы с ним медленно шли: прошли 100, 200, 300 метров. И тут мне подумалось, - а не оказались ли мы у русских?

Уже рассветало, вдруг я услышал, как кто-то рядом заряжает пулемет… Я понял, что вероятно, какой-то эстонский солдат думает, что мы русские, и немедленно откроет огонь. Это становилось очень рискованным. Обычно он должен закричать: «Стой, кто идет!», - и спросить пароль. Но этот пулеметчик ничего не закричал… Вдруг прозвучал выстрел, за ним другой, третий, - и попали в моего посыльного: того самого интеллигентного парня, который хорошо говорил по-немецки…

Когда я, наконец, добрался до него, то сразу спросил: «И что мне с тобой делать?» Но я не смог его наказать. Он сказал в оправдание: «Я тут строго следил, и не подумал… э-э…»